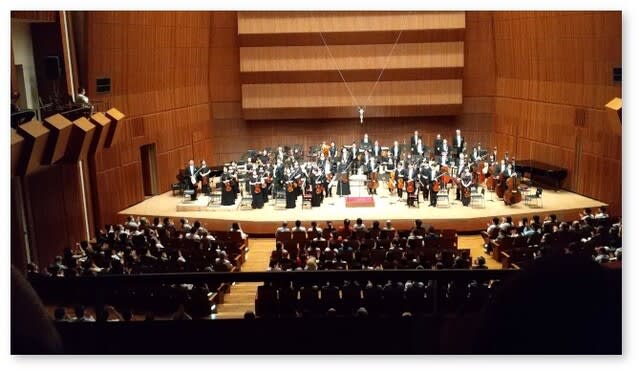

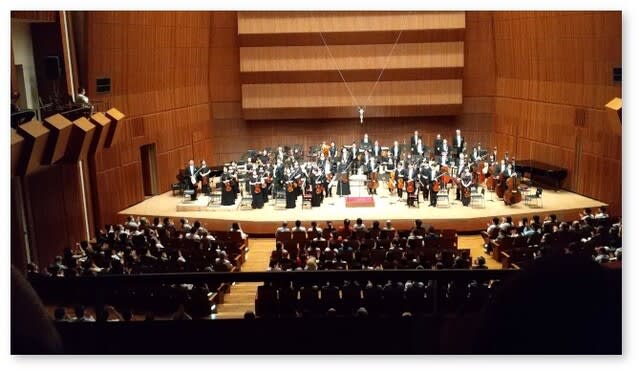

土曜日の山響定期、後半はヴォーン・ウィリアムズの交響曲第5番です。ヴォーン・ウィリアムズというと、私のイメージは1970年頃にビクターから出ていたLPレコードのジャケットで、「海」とか「南極」とかの筆文字が縦書きされていたものです。たしかアンドレ・プレヴィン指揮のロンドン交響楽団の演奏だったと思いますが、もちろん私のお小遣いでは買えるわけがなく、以後数十年、実際に演奏に親しむことはありませんでした。結婚し、郷里にUターンして山形交響楽団や山形弦楽四重奏団の定期演奏会に通うようになって、「グリーン・スリーヴスによる幻想曲」や「トマス・タリスの主題による幻想曲」、あるいは「幻想的五重奏曲」などに接するようになりましたが、実際に交響曲の演奏に接するのは初めてです。手元には交響曲第5番のLPもCDもありませんので、事前に YouTube で聴いてみましたが、なんだか茫洋としていて今ひとつつかめない。これは虚心に実演に接するしかあるまいと考えて臨んだのでした。

第1楽章、プレリュード、モデラート〜アレグロ、テンポ1。開始は録音で聴くほど弱音ではなく、実演の良さで全体に明瞭に聞こえます。作曲された年代が第二次世界大戦の最中といいますが、そんな暴力と破壊のイメージではなく、むしろ優しい音楽に聞こえます。最後のホルンがミュートを付けて終わるように、威勢のよい強奏が目立つ音楽ではない。

第2楽章、スケルツォ、プレスト・ミステリオーソ(神秘的に)。例えばトロンボーンのコラール風の部分があったとしても、目立たずに全体の中にそっと色合いを添えるといったふうで、テンポが速いスケルツォではあるのですが、不思議な印象です。

第3楽章、ロマンツァ、レント。弦楽の響きがいいなあ。ここではイングリッシュホルンの音色が耳に残ります。高い音域をオーボエで、低い音域をイングリッシュホルンで、併奏するフレーズのなんと魅力的なこと! ホルンの旋律をトランペットが受けて高揚し、全体が静まっていきますが、管楽器のオルガン的な響きと弦楽合奏の息の長いゆるやかな響きが盛り上がりを作ります。コンサートマスターのヴァイオリン・ソロに導かれて、ミュートを付けたホルンやヴィオラやチェロなど、静かに祈るように終わります。ここのところ、いいなあ。大好きになりました。

第4楽章、パッサカリア、モデラート。チェロが主題を奏して始まる音楽は、管と弦にティンパニも加わり次第に力強さが増しますが、音楽の形式はパッサカリアです。緊密な響きはモダニズムが支配的だった大戦前の時代を感じさせません。音楽が祈るように静かに終わる時、作曲された当時の戦時下のロンドンと同様に、ウクライナやアラブでの戦争をふと思ってしまいます。

初めて実演に接したヴォーン・ウィリアムズの交響曲第5番は、ノーブルな音楽と聴きました。ネットで聴くのとは異なり、実演に接して初めてとても良い曲だと実感しました。良い機会を与えてくれた山響と指揮の藤岡さんに感謝です。ありがとうございます。

第1楽章、プレリュード、モデラート〜アレグロ、テンポ1。開始は録音で聴くほど弱音ではなく、実演の良さで全体に明瞭に聞こえます。作曲された年代が第二次世界大戦の最中といいますが、そんな暴力と破壊のイメージではなく、むしろ優しい音楽に聞こえます。最後のホルンがミュートを付けて終わるように、威勢のよい強奏が目立つ音楽ではない。

第2楽章、スケルツォ、プレスト・ミステリオーソ(神秘的に)。例えばトロンボーンのコラール風の部分があったとしても、目立たずに全体の中にそっと色合いを添えるといったふうで、テンポが速いスケルツォではあるのですが、不思議な印象です。

第3楽章、ロマンツァ、レント。弦楽の響きがいいなあ。ここではイングリッシュホルンの音色が耳に残ります。高い音域をオーボエで、低い音域をイングリッシュホルンで、併奏するフレーズのなんと魅力的なこと! ホルンの旋律をトランペットが受けて高揚し、全体が静まっていきますが、管楽器のオルガン的な響きと弦楽合奏の息の長いゆるやかな響きが盛り上がりを作ります。コンサートマスターのヴァイオリン・ソロに導かれて、ミュートを付けたホルンやヴィオラやチェロなど、静かに祈るように終わります。ここのところ、いいなあ。大好きになりました。

第4楽章、パッサカリア、モデラート。チェロが主題を奏して始まる音楽は、管と弦にティンパニも加わり次第に力強さが増しますが、音楽の形式はパッサカリアです。緊密な響きはモダニズムが支配的だった大戦前の時代を感じさせません。音楽が祈るように静かに終わる時、作曲された当時の戦時下のロンドンと同様に、ウクライナやアラブでの戦争をふと思ってしまいます。

初めて実演に接したヴォーン・ウィリアムズの交響曲第5番は、ノーブルな音楽と聴きました。ネットで聴くのとは異なり、実演に接して初めてとても良い曲だと実感しました。良い機会を与えてくれた山響と指揮の藤岡さんに感謝です。ありがとうございます。