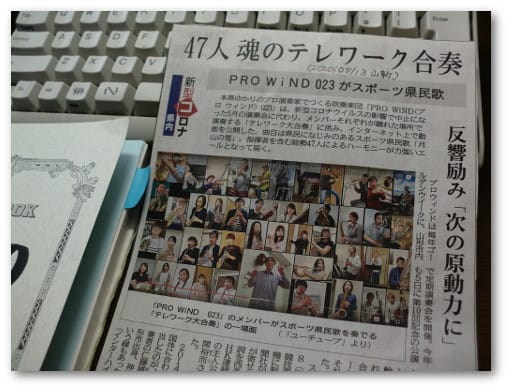

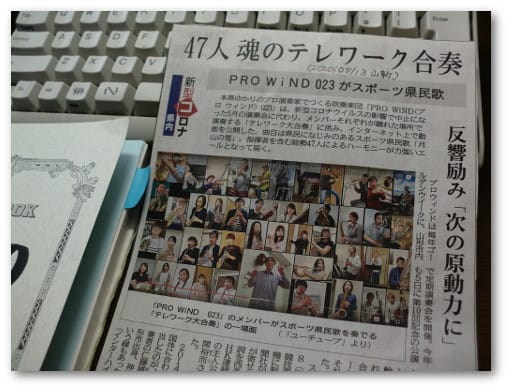

先日、5月13日付けの地元紙「山形新聞」に、伊藤律子記者の署名で、「47人 魂のテレワーク合奏」「PRO WiND 023がスポーツ県民歌」という紹介記事が掲載されました。これは、山形県の電話局番が 023 で始まることからついた名前でしょうが、山形県ゆかりのプロ演奏家がつくる吹奏楽団「PRO WiND 023」が、新型コロナウィルス禍で中止になった演奏会の代わりに「テレワーク大合奏」を試みたものだそうです。編曲は、同団のテューバ奏者である仁藤雄貴さん。

曲目は、山形県ではたいへん有名な「スポーツ県民歌」というもので、1948(昭和23)年の全日本陸上競技選手権大会の開催を機に作られたもので、作詞が西条八十、作曲は古関裕而というコンビです。当時としては超有名人による珍しい作品で、こういうスポーツに関する県民歌を持っている都道府県は珍しいのではなかろうか。当方も小中学生時代の運動会には必ず歌いましたので、一番の歌詞は確実に歌えますが、二番はちょいと怪しい。今もサッカーのモンテディオ山形の試合などでは歌われるそうで、けっこういい歌。私は好きですね〜。どうやら、妻は1番も2番もどちらも歌えるようです(^o^)/

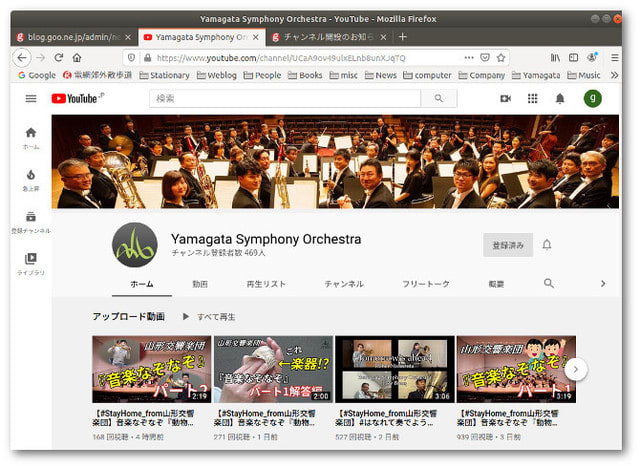

この演奏は、YouTube にありました。これです。指揮者の大井剛史さんの挨拶に続きテレワーク演奏(一部に団員の歌もあり)が始まります。

なお、歌詞の最後が「ヒップ・ヒップ・フレー」になっているため、中学生の野郎どもは腰を振り振り歌っておりました(^o^) が、もちろんそれは間違いで、実は「Hip hip hoolay !」は英語圏の喝采の掛け声(*1)だそうです。

山形県ホームページには、高校生の合唱(MP3)や歌詞、ピアノ伴奏譜、仁藤さん編曲の楽譜も掲載されています(*3)。わーお、歌詞は4番まであるのですね! 初めて知りました(^o^)/

(*1):ヒップ・ヒップ・フレー〜Wikipedia より

(*2):伊藤律子記者の音楽関係記事は、興味深いです。この記事も同記者のものでした。

(*3):スポーツ県民歌「月山の雪」〜山形県ホームページより

曲目は、山形県ではたいへん有名な「スポーツ県民歌」というもので、1948(昭和23)年の全日本陸上競技選手権大会の開催を機に作られたもので、作詞が西条八十、作曲は古関裕而というコンビです。当時としては超有名人による珍しい作品で、こういうスポーツに関する県民歌を持っている都道府県は珍しいのではなかろうか。当方も小中学生時代の運動会には必ず歌いましたので、一番の歌詞は確実に歌えますが、二番はちょいと怪しい。今もサッカーのモンテディオ山形の試合などでは歌われるそうで、けっこういい歌。私は好きですね〜。どうやら、妻は1番も2番もどちらも歌えるようです(^o^)/

この演奏は、YouTube にありました。これです。指揮者の大井剛史さんの挨拶に続きテレワーク演奏(一部に団員の歌もあり)が始まります。

なお、歌詞の最後が「ヒップ・ヒップ・フレー」になっているため、中学生の野郎どもは腰を振り振り歌っておりました(^o^) が、もちろんそれは間違いで、実は「Hip hip hoolay !」は英語圏の喝采の掛け声(*1)だそうです。

山形県ホームページには、高校生の合唱(MP3)や歌詞、ピアノ伴奏譜、仁藤さん編曲の楽譜も掲載されています(*3)。わーお、歌詞は4番まであるのですね! 初めて知りました(^o^)/

(*1):ヒップ・ヒップ・フレー〜Wikipedia より

(*2):伊藤律子記者の音楽関係記事は、興味深いです。この記事も同記者のものでした。

(*3):スポーツ県民歌「月山の雪」〜山形県ホームページより