以前東京にいた時に、三年間にわたり、ほぼ毎週のように都内を一人で自転車で巡る見学サイクリングをしました。

東京という場所と地理は、これをよく知らない田舎者にとって、敢えて時間と手間をかけて勉強しないと身につかない奥深さがありました。

そんな東京にあって、北海道には全く見当たらないので「実に興味深」かったのが、木造住宅密集地域、いわゆる「木密(もくみつ」でした。

これは東京では、関東大震災や第二次世界大戦で焼け出された後に、被害が少なかった地域に被災者が移り住み、その後高度成長期に無計画に建築物がつくられたために、発生してしまった地区で、具体的には、JR山手線の外周部で、環状7号線と環状8号線の間の地域に多くみられます。

つまりいわゆるこのあたりが当時まだ都市化がされていなくて、可住地になりやすかった「郊外」だったのです。

この木密地域は、道路の幅員や公園などの空き地の配置などが事前に計画されなかったために、はば2mなどとても狭い道路に面して木造の家が密集しているもの。

防災行政的には目の敵で、まさに想定される首都直下型大地震に見舞われると、真っ先に倒壊→発火して火元になる→延焼してゲリラ的に各所から火事発災して大災害になる、というシナリオが描かれています。

当時在職していた、都市再生機構としても、行政からの委託を受けて都市改造をしている先駆的な地域もありましたが、実際は入り込むことが極めて難しい地域でした。

その最大の原因は、土地の持ち主(1)とその上に建つ家の持ち主(2)、さらにその家に住む住民(3)の組み合わせがバラバラなこと。

土地も家も持ちそこに住んでいる組み合わせが同じ人である、AAAという組み合わせもあれば、土地の持ち主と家の持ち主と住民が全部違うABCという組み合わせもあり、こういう人たちの利害を、一定の地域全体で調整して賛同を得るということが実に難しいので、行政も簡単にはタッチできないでいるのです。

◆

さて、そういう観点から見る土地利用としては問題山積みの木密地域ですが、ここを日曜日の昼間などに自転車で走っていると、まあとても静かでのどかな閑静な住宅地。

それもそのはず、道が細いので車が入ってこれないんですから、車の騒音がないのです。

明けた窓からラジオで甲子園の実況中継が聞こえてきたり、猫の鳴き声が聞こえてきたり。実に穏やかな時間が流れる町内の姿がそこにあります。

おまけにこういうところに近い商店街はとても大流行りしています。なにしろ皆車を持っていないので、歩いて行ける範囲のお店に行くしかないし、人口密度も高いのですから、木密地域とセットの商店街は、地域と一蓮托生のなくてはならない存在なのです。

こういうところでも住民の皆さんは緑や植物が欲しくて、家にぴったり寄り添うようにして鉢植えの木や花を飾っています。

庭とか土地の余裕はないけれど、静かで植物が身近な住宅地ってありだよな、と思います。

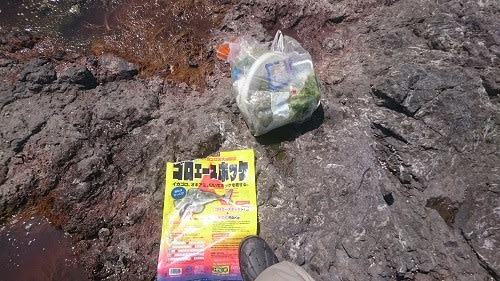

で、なぜそんな話をしたかというと、ようやく我が家のプランター栽培のトマトやらキュウリが出そろったところなのに、木密地域の人たちに比べると土地利用、空間利用の仕方が甘いな、と思ったから。

使える部分が少ない方がずっと効率的に使う術が上手になりますね。

我が家ももっと上手に空間を使えるようにしなくては。