60~90年代名作漫画(昭和漫画主体・ごくタマに新しい漫画)の紹介と感想。懐古・郷愁。自史。映画・小説・ポピュラー音楽。

Kenの漫画読み日記。

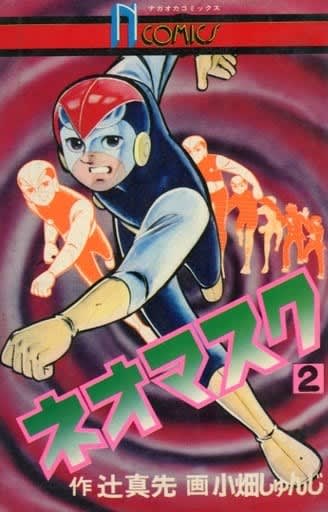

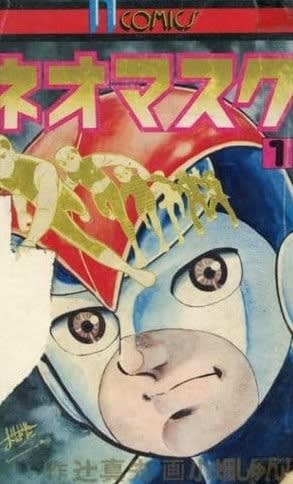

●漫画・・ 「ネオマスク」

秋田書店発行の少年漫画週刊雑誌、「週刊少年チャンピオン」の1972年1月発行の、第7号から連載が始まった、小畑しゅんじ氏作画で、原作が辻真先氏担当の少年ヒーローSF 漫画、「ネオマスク」は、チャンピオン同年第29号まで連載が続きました。チャンピオンの看板を担うまでの人気は得ることはなかったかも知れませんが、少年誌のSF ジャンル作品が減って行ってた時代、面白い少年変身ヒーロー活劇SF の傑作漫画でした。「ネオマスク」は、連載終了後に少年チャンピオンコミックスで刊行されることはなく、四年後の76年に、当時の永岡書店より、ナガオカコミックスで全2巻で出版されました。そして、連載時からはるか30年以上経ってから、まんがショップから完全版として、2006年に復刻版が全1巻で刊行されました。

僕が幼児・子供時代からずうっと、憧れ続けて来た少年変身ヒーローものの傑作、「ネオマスク」の超能力とは、主人公少年のお爺ちゃんの天才科学者が、太平洋戦争時に日本軍が戦争勝利兵器作成のために、時の軍部が用意した科学設備で天才科学者のお爺ちゃんが、戦後、独自のスーパー兵器作成の研究を続け、孫の主人公・伊吹志郎少年を、変身して全身を特殊コスチュームで包むと、超人ネオマスクに成ることができる力を、身に着けさせるものです。天才科学者・伊吹博士の超科学力に寄って産み出された、正義の超人ヒーロー·ネオマスクは、世界征服を企む悪の大組織、“超人兵団”に敢然と立ち向かう。といった、ワクワクものストーリーです。大人になろうが幼稚かった僕は、子供の頃から青年時代、こういうお話が大好きだったんですよ。

対敵の超人兵団は、世界征服を目指す凶悪犯罪組織で、超人兵団の戦闘員は超能力者です。さまざまな超能力を持つ殺し屋たちが、各々の特異な超能力を使って、都市の破壊活動や人間の殺戮行為を行う。主人公の中学生、伊吹志郎君が、天才科学者のお爺ちゃんの作り上げたスーパー科学力で、ネオマスクに変身して、超人兵団の手強い超能力者たちと死闘を繰り広げて行く。ネオマスクの必殺技は、サンダーパンチ!

「ネオマスク」が、週刊少年チャンピオンに連載されていた時代、僕は高校生でした。僕は小学生の時代は周囲に比べてけっこう裕福な方の生活を送っていて、自分で言うのも何ですが、まあ、当時としては坊っちゃん坊っちゃんした子供時代を過ごしていましたけど、中学生になってからその生活もだんだん雲行きが怪しくなって行き、中三時には生活レベルは貧乏の方へかなりシフトして行っていて、僕の中学卒業と時を同じくして家庭崩壊、奇跡的に僕は公立高校へ進学できたものの、生活レベルは大貧乏になってしまい、家族が何とか食べれてはいましたが他の金銭的余裕は一切なくなりました。僕は高校生時代はお金がなくて、修学旅行にも行ってないしね。夏休みなどにバイトしてもほとんど全額、生活費の足しに母親に渡してたし。

小学生時代は漫画漬けの日々を過ごして来た僕でしたが、高校生になってからは漫画本を購読する余裕なんて、もうほとんどなくなりました。それでも何かの理由でごくタマに、小遣いが入った時は迷いなく、漫画本を買って来てました。そんな貧乏生活の中で本当に、ごくごくタマに買って来た当時の週刊少年チャンピオンに載っていたのが、小畑しゅんじ氏作画の「ネオマスク」でした。原作・辻真先氏、漫画・小畑しゅんじ氏の少年ヒーローSF アクション漫画、「ネオマスク」の連載期間は1972年の1月から5月ですから、調度僕が高一の頃ですね。

僕は当時、「ネオマスク」という少年SF 漫画の存在を知ってましたから、多分この当時、週刊少年チャンピオンを一、二冊購読しているのでしょう。まとめて全編読んだのは、もうずっと後々、ン十年後のまんがショップ完全復刻版で、ですから2006年まではちゃんとしたストーリーそのものはよく知らなかった。だいたい僕自体がもう幼少時から少年時代、ずうっと等身大ヒーローに憧れ続けていましたから、高一という少年期としては後期の、青年への階段を登り始めたイイトシの年齢にも関わらず、こういった「ネオマスク」みたいなジャンルの作品には強い憧れをしっかりとまだ持ってました。こういう正義の超人ヒーローには現実にはなれないのだとは勿論よく解ってましたが、なれるもんならなってみたいと、もう15も16もなって夢のように憧れてました。まあ、馬鹿なんですけど。

この、少年後期から青年期の時代以降も、何か、ずうっと憧れ続けてましたねえ。超人ヒーローに。20代に入って以降も。この「ネオマスク」と同時代に、小池一夫氏が原作担当して同じ小畑しゅんじ氏作画の少年SF ヒーロー漫画が、チャンピオン発行と同じ秋田書店の月刊誌、「冒険王」に見た目全く同じような、作画の漫画家が同じだから似ていて当たり前なんですが、少年変身等身大ヒーロー活劇漫画が載っていて、こっちのタイトル、「マスクマン0-ゼロ-」の方もよく知ってました。

この少年SF漫画も大変興味があって、当時、僕は熱く読みたい気持ちいっぱいだったんですが、読む機会がなかった。調べてみたら、「マスクマン0-ゼロ-」の月刊誌「冒険王」連載期間は1971年9月号から72年12月号までになっていて、時系列的に調度、同じ漫画家が「マスクマン0」の連載を終えて、 同じ秋田書店発行の週刊誌に原作者を変えて、同じジャンルの漫画を連載した形になるんですね。僕は「マスクマン0」の方も冒険王の大型付録で一、二回は読んでますが、勿論、全編通して読んだことないし、だいたいのおおざっぱなストーリーは知ってますが、ちゃんとストーリーを味わったことないので出来れば読んでみたいですね。何てったって、あの小池一夫先生の原作ものだし。あっ、違った。同じ72年内だから重なってるのか。原作は違えど、小畑先生は、同ジャンルの同じような変身ヒーローものを、同一出版社の同じ少年誌二誌に、同時期に描き分けてたんですねえ。

「ネオマスク」の作画担当の漫画家、小畑しゅんじさんを僕が初めて意識したのは1967年、週刊少年サンデー連載の「キャプテンウルトラ」からでしょうか。勿論、それ以前から、週刊少年サンデーの連載漫画「タイタン」や読み切り短編漫画など読んでたから、小畑しゅんじ先生は知っていたけど、絵柄的にそれほど好きな漫画でもなかったのであんまり気に留めてはいなかったけど、「キャプテンウルトラ」は当時の日曜七時タケダアワーでの「ウルトラマン」に続く、子供向けSF 特撮ドラマで、宇宙の惑星とかが舞台のSF 冒険ドラマだったので、当時はワクワクしながら番組を見ていたから、サンデー連載の漫画も注目していた。

当時の週刊少年サンデー連載では、だいたいいつも雑誌の後半部分収録だったから、コミカライズの漫画自体は、サンデーの看板背負うような人気は出なかったですね。初連載作品のサンデー「タイタン」は、SF 冒険活劇ものだったと思うけど、内容など詳しいことは全然記憶してない。サンデー収録の小畑しゅんじ先生の短編作品で、ラストシーンに湖底で揺れる美女の死体が、潜水した主人公が触れるとボロボロと崩れてしまうといった、この短編漫画のクライマックスシーンだけ、何故か記憶に残っている。何か、幻想的味わいで印象深かったんだろうと思う。「キャプテンウルトラ」もこの短編も、読んだのは小学生時代ですね。ああ、ネットで調べて解りました。記憶に残る件の短編。「人を呼ぶ湖」というタイトルで、初出掲載は週刊少年マガジンの69年21号から23号まで、3回に渡って掲載された中編ですね。案外、長いお話だったんだな。この作品は、まんがショップさんからの復刻短編集に収録されているようです。初連載の「タイタン」もサンデーでなくてマガジン連載かな(?)。

小畑しゅんじ氏はデビュー前は、もともと桑田次郎先生のアシスタントをしていて、桑田次郎氏が拳銃不法所持の罪で逮捕され、マガジン連載の「8-エイト-マン」の続き分が描けなくなったとき、桑田先生の代筆を、もともと弟子筋だった楠高治氏とこの小畑しゅんじ氏が行ったという話は、昔から聞いてました。聞いてたって、何かで読んで知ってたんだろーけど。本編TBS 系列実写ドラマ「キャプテンウルトラ」は、主題歌がカッコ良かったですねー。「キャプテンウルトラ」の音楽は富田勲氏でしたからねえ。

辻真先さんはもう、83歳にもなられるんですねえ。1932年生まれの辻真先氏は、2016年1月現在、83歳の年齢になる計算になりますね。僕は少年時代から、「辻真先」という名前は知っていました。多才な辻真先先生は本業作家ですが、その作家業も小説は、推理小説からSF 、ユーモア小説やパロディからジュブナイルなど、幾つものジャンルを書き分け、もともとは、まだまだ黎明期と言えたモノクロテレビの時代から、TV 番組の制作に関わって来た方ですね。ドラマの演出などをやった後に、虫プロに在籍して数多くのアニメ制作に関わる。この時、少年時代の僕は、アニメ番組のタイトルバックで何度も「辻真先」の名を見たのだと思います。またTV 脚本は、アニメにとどまらず、幾つもの特撮ドラマのお話も書いてます。

ミステリ作家としても、その著作本を本屋でよく見ました。小説家としても長年に渡ってもう、本当にたくさんのエンタティンメント小説を書かれて来てますね。子供向け小説の作品も多い。メチャメチャ多才な作家先生だと思います。ミステリ作家としても本格派で、日本推理作家協会賞や本格ミステリ大賞も受賞されています。辻真先先生は、そのお名前を、昔々の僕の少年時代から存じ上げていた、長きに渡ってメディア界で活躍されて来た先生なのですか、僕自身は、昔は毎日のように通っていた本屋さんでしょっちゅう目にしていたお名前ですが、誠に申し訳ないのですが、実は先生の著作は一冊も読んだことはありません。しかし、TV メディアでは子供の頃からアニメやドラマで、辻真先先生が脚本などで関わっている作品を山ほども見て来ています。

●漫画・・ 「がらがら」

「がらがら」は、秋田書店発行の少年漫画雑誌、少年チャンピオンの1970年第7号から始まり、週刊少年チャンピオンの71年第3・4合併号まで連載が続きました。この時代の連載漫画の連載期間としては、割りと短い方ですね。1969年7月に創刊された、秋田書店初の月二回刊というか隔週刊誌、少年チャンピオンは、約一年間を経た後、翌70年6月から週刊誌化され、週刊少年チャンピオンとして毎週発行されるようになりました。秋田書店初の週刊雑誌ですね。「がらがら」の初登場新連載はまだ隔週刊誌だった70年第7号からで、この、チャンピオンの隔週刊は70年の第13号まで続き、次の第14号から週刊少年チャンピオンとなります。「がらがら」の連載は71年の新年号までですから、連載期間は約7ヶ月間くらいかな。

当時のチャンピオン誌上では、巻頭カラーで掲載されたり、カラー扉大増ページ掲載があったりと割と看板漫画扱いだったのに、そんなに人気は出なかったのか、比較的短期間で連載が終了したし、多分、この後コミックス単行本化していないですね。本元の少年チャンピオンコミックスで見たことないし、多分他の出版社のコミックスでも発行されてないと思います。ネットでも単行本を全く見掛けない。さいとうプロ制作の漫画作品はたいてい、さいとうたかを氏のリイド社でコミックス化するのですが、リイド社でも何も単行本は出ていない。何しろ、ネットの漫画オークションで、少年チャンピオン連載時本誌切り取り、全連載時オリジナル分がオークションで出てたくらいですし。

当時の少年チャンピオン連載時、僕はこの漫画が大好きで、けっこう毎号楽しみにしてたんですけど。当時の一般的チャンピオン読者人気は、あんまりなかったのカモ。僕がこの漫画が好きだったのは、何となくこの作品が、僕が小学校時代慣れ親しんだ、この時代もう消滅していた貸本漫画の雰囲気を持っていたように、僕が感じていたからだと思います。まあ、あくまで僕の個人的な思いですが。何だか、貸本時代のさいとうプロ発行の貸本オムニバス誌、「ゴリラマガジン」に掲載された短編・中篇作品によく見られたような雰囲気、匂い、ですかね。

貸本出身のさいとうたかを先生は、貸本時代、当時の貸本トップクラスの売れっ子でしたが、60年代後半に入って、本格的に当時の月刊冒険王や週刊少年マガジンのような、雑誌漫画へと移行して行きます。60年代末には、この当時、雨後の筍のようにニョキニョキと次々創刊された、青年コミック誌にも進出し、さいとうたかを氏を代表とするプロダクション漫画制作システムとして、さいとうプロは、70年代80年代と、その先もずっと、日本のコミック界を代表する劇画制作プロダクションとして、日本の出版文化で活躍を続けます。

50年代末から60年代半ば過ぎまで、当時の貸本界を代表する貸本漫画作家として活躍した、売れっ子のさいとうたかを氏は、当時いち早く、漫画制作に分業制の流れ作業システムを取り入れ、代表者さいとうたかを氏を漫画制作の監督とし、脚本から下書き、背景、ペン入れ・べた塗り・仕上げ等々、分業して流れ作業で作品を創り上げる、合理的な制作システムで漫画の量産態勢に対応しました。やがて貸本は衰退期に入り、1970年頃には貸本が完全になくなるのですが、さいとうたかを率いるさいとうプロダクションは、雑誌の世界でも引っ張りだこの売れっ子となり、児童漫画・青年コミック問わず、当時のどの雑誌にも作品が掲載されているように量産システムで活躍を続けて行く訳です。

「がらがら」は、さいとうたかを先生が貸本時代から得意とする一方の作風で、陽気でタフな主人公の青年が、おっちょこちょいや早とちりの間抜けな部分で笑いを誘いながらも、その豪快な腕力を武器に、アクション全開で活躍する、コメディ味の探偵ものアクション劇画ですね。まあ、そういう感じの漫画かな。河川敷にブリキかトタン造りのような一見工場みたいな建物で、鉄クズみたいな廃品の機械部品とか粗大ゴミみたいなガラクタの山に囲まれて、独りで生活する、廃品回収かリサイクル業者の青年が、その河川敷に遊びに来る子供たちによって、トラブルに巻き込まれ、初めは不本意ながらも探偵さながらの活躍で、ちょっとした犯罪事件を解決する、というようなコメディ味付けのサスペンス風アクション劇画かな。この漫画の雰囲気、当時は僕、大好きでした。

僕は秋田書店から少年チャンピオンが創刊されて、初めの月二回刊、隔週刊だった頃は毎号欠かさず購読していたのですが、約一年経って週刊誌化されて週刊少年チャンピオンになってからは毎週は買わなくなりました。というか続けて読みたかったのですが、この頃から家が貧乏になって来ていて、というか少年チャンピオンが隔週刊だった頃から家は貧乏に向かっていたのですが、漫画本くらいは何とか買えていた。だいたい少年時の僕は小遣いといえば、ほとんどが漫画本に使っていましたからね。週刊少年チャンピオンになった頃は、もう漫画代さえままならぬようになって来ていた。僕が高校生になってからは小遣いなんてゼロですからね、漫画本なんて一冊も買えなかった。高校生時は途中から、弁当を毎日百円の昼食代に変えて貰って、時々昼食抜いて、時折漫画本を買って読んだりしてた。

秋田書店の月刊児童誌「冒険王」での60年代後半、大人気だった看板漫画「夕やけ番長」が、69年に新しく創刊された少年チャンピオンに、「冒険王」本編とは少しテイストを変えた別エピソードが、チャンピオン初期の看板漫画として連載され、僕は「冒険王」の「夕やけ番長」が大好きだったので、少年チャンピオンが隔週刊誌だった約一年間連載された「夕やけ番長」読みたさに、隔週刊時代のチャンピオンを購読していたというのもありましたね。勿論、週刊誌化して毎週購読は、お金が続かなくなった、っていうのが大きいのだけど。

今回は、僕が中学生時の後半から終盤に、愛読した初期チャンピオンに連載されてた、認知度では多分、かなりマイナーな方になる、痛快コメディ・アクション劇画「がらがら」をタイトルに持って来ましたが、この漫画は僕が当時、雑誌掲載分を読んだ記憶しかなく、多分、この漫画は後にコミックス単行本化されていないと思うし、また僕自身雑誌初出リアルタイムで読んだ以外では、再読したことがないので、数十年前の記憶だけで記事文を書いています。

でも、「がらがら」はその漫画の雰囲気、テイストが、僕が小学生時代にどっぷり浸かった“貸本”の名残を残していたように感じられて、今でも妙に印象に残り続けている。貸本時代から雑誌移行期の60年代から70年代はじめ、さいとうたかを先生がよく主人公に描いていた、タフで陽気で正義感が強く、おっちょこちょいで幾分間の抜けたところがあるが、人情深く、怒り出したらその自慢の腕力で大暴れする、さいとうたかを氏オリジナルのキャラクター、貸本時代の代表作「台風五郎」でも見られた痛快キャラクター、そのさいとうたかを劇画の主要キャラが大好きで、昔々の懐かしさで、今回の記事タイトルに「がらがら」を持って来た次第でした。

◆太平記〈上〉―マンガ日本の古典〈18〉 (中公文庫) 文庫

◆さいとう・たかをセレクション BEST13 of ゴルゴ13 Author’s selection 単行本

◆コミック 鬼平犯科帳 92 (文春時代コミックス) コミック

●漫画・・ 「どうどう野郎」

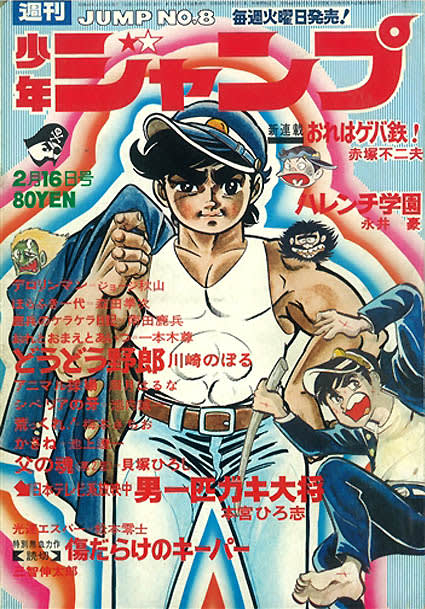

1968年7月に創刊された集英社の児童漫画誌「少年ジャンプ」は、創刊から一年ちょっとは、隔週刊というか月二回刊の雑誌でした。「週刊少年ジャンプ」となるのは、翌69年の10月発行分からです。川崎のぼる先生オリジナルの学園漫画作品「どうどう野郎」の連載が始まるのは、その、隔週刊誌が毎週発行の週刊誌となった第1号、週刊ジャンプ69年第20号からです。ジャンプが週刊誌となったと同時の新連載ですが、その後わずか半年足らずで連載は終了しました。60年代前半までの児童漫画の主役は、SFや探偵ものや時代劇も含めて、ヒーローもの全盛の時代でした。60年代後半に入ってからの児童漫画の主役は、熱血感動漫画、熱血学園漫画、熱血スポーツ根性漫画に取って変わりました。スーパー運動神経を持つとはいえ、読者と同じ等身大の少年が、学校の部活やスポーツで頑張りぬく感動漫画。川崎のぼる先生も代表作の「巨人の星」に見られるように、熱血スポーツ劇画が得意のジャンルでした。

川崎のぼる先生の代表作の一つに、「いなかっぺ大将」があります。68年頃から小学館の学年誌各誌で連載された大人気漫画です。「どうどう野郎」と調度、同時期くらいの発表漫画ですが、短期で終了した「どうどう野郎」に比べて、「いなかっぺ大将」はかなり長期間連載が続きます。「いなかっぺ大将」は70年10月からタツノコプロ制作でTVアニメ化され、当時は国民的といっても過言でないような人気を誇るTVアニメでした。アニメ放送はフジ系列で72年まで二年間、大人気で毎週放送されましたし、また、その後も何度も再放送されました。学年誌の連載も発表から数年間、子供人気を維持して続きました。

川崎のぼる先生の代表作というと「巨人の星」をはじめ、「アニマル1」や「フットボール鷹」のように熱血スポーツ感動漫画の秀作が多い。川崎のぼる先生も元々は貸本劇画の出身で、最初から得意ジャンルはアクション劇画でしたね。63年か64年頃から作品発表の主戦場を児童雑誌に移し、ほとんどストーリー漫画ですが、ジャンルは何でもござれで、スパイアクションものから西部劇、時代劇、SFまで各雑誌に発表してました。また、60年代は少女漫画も描いてて、当時の少女漫画誌にも作品を掲載してました。川崎のぼる先生のヒット作には原作付き漫画も多いのですが、原作に忠実な方で、原作付きのストーリー漫画では、ギャグを入れることがほとんどなく、漫画は、物語が比較的リアルにシリアスに進行していきます。

雑誌移行後の川崎のぼる先生のオリジナル作品には、けっこうギャグ風味を入れた作風が多く、ストーリー漫画作品ではあるのですが、主人公がズッコケたり間が抜けてて失敗したり、ピエロ役のようなギャグ味を出すサブキャラクターが登場したりしています。アニメを見てもよく解るように、「いなかっぺ大将」は一応ストーリー漫画の体裁ですが、アニメの方はもうコメディというかほとんどギャグ漫画ですね。60年代半ばから70年代前半当時の川崎のぼる先生は、雑誌漫画で引っ張りだこで、多分この十年間は超多忙な漫画家生活を送っていたものと思われますが、長編連載の他にも、雑誌には短編読みきりもたくさん寄稿してました。中には一応ストーリー漫画の体裁で始まり、二枚目風にカッコ着けた登場人物が失敗ばかりする、内容はほとんどギャグ漫画の作品もありました。ギャグ風味を効かせた漫画作品も多い川崎のぼる氏ですが、元々デビュー時から画風そのものはストーリー漫画のタッチですからね。リアルに描けば劇画タッチだし。

僕は本作「どうどう野郎」も雑誌連載時リアルタイムで読んでましたが、後に全1巻でまとめられたコミックス単行本での再読は果たしておりません。だから今回お題に挙げているのに、本当に申し訳ない、内容はそんなによくは覚えてはいません。ただ、この漫画の作風は一応学園漫画で、中学生の熱血少年が学校内で台風のように席巻し活躍する、熱血学園漫画ですが、ギャグ風味の強い漫画作品だったと記憶しています。だから70年から始まったTV放送の「いなかっぺ大将」を見たとき、「あ、『どうどう野郎』と同じだ」という感想を持ったことを覚えています。この時代の学園漫画によくある、学校の番長との格闘対決や各スポーツでの活躍を描きながら、随所に川崎のぼる流のギャグが散りばめられていたような‥、そんな作風だったように記憶しているのですが。

68年69年70年というと、僕は中学生の時代ですね。僕は小四くらいから毎週毎週、週刊少年マガジンを必ず購読していて、中一くらいから、家の近所の幼馴染のFT君が毎週購読している週刊少年サンデーと交換して、毎週、マガジン・サンデーは必ず読んでました。68年からは創刊された少年ジャンプもしばらく購読していて、途中、ジャンプは買うの止めてたんですが、週刊誌になってから週刊少年ジャンプをまた購読してたと思います。でも小遣いがなく、母親にも漫画代を貰えなかったときは、ジャンプを買うのは我慢していたと思います。また、69年夏からは今度は、秋田書店発行の少年チャンピオンが創刊され、チャンピオンも、隔週刊というか月二回刊だった当初はもれなく購読してました。一年後の、週刊誌になってからの週刊少年チャンピオンはあんまり購読しなくなりましたけど。中三いっぱいまでは週刊少年マガジンだけは毎週必ず購読してたけど、中三になっての後半は僕もなかなか小遣い財政が厳しく、そうそうは漫画本も買えなくなって来ていた。

中三の頃はクラスメートのKT君といつもつるんでいて、週刊少年ジャンプになってからは連載の「男一匹ガキ大将」が俄然面白くなり、大人気で、この時代のジャンプの看板漫画となってましたが、僕は中三の頃、毎日、KT君とビートルズの話をして、毎週お互い「男一匹ガキ大将」の話をしてました。僕の中三時代の楽しい思い出というと、KT君としょっちゅう語ってた、ビートルズと「巨人の星」と「男一匹ガキ大将」の話かな。もっとも、漫画の「巨人の星」は僕が中三のとき終了したけど。続編の「新・巨人の星」が週刊読売誌上で連載され始めたときは、僕はもう青年で社会人で働いてました。

マルチな才能を発揮して活躍していたメディアの逸材、愛川欽也さんが、2014年4月15日、肺がんのため満80歳で亡くなられた訃報を受け、僕が高校生の頃、当時のTVで、「ベスト30歌謡曲」の司会や、TVアニメ「いなかっぺ大将」のニャンコ先生の声の声優をやられていたことを思い出し、当時大人気アニメだった「いなかっぺ大将」を懐かしく思い出し、またそこからの連想で、漫画世界のテイストがよく似た、ちょっと「いなかっぺ大将」の中学生版みたいなイメージのあった、当時のジャンプ連載の「どうどう野郎」を思い出して、コミックス単行本再読を果たしていないので、記憶はうろ覚えであいまいながら、誠に申し訳なくも、今回のお題に持って来て、まあ、ちょっとイロイロ文章書いてみました。肝心の「どうどう野郎」についての解説など記述が、あんまりなくて適当でごめんなさい。

川崎のぼるさんは貸本漫画出身で、雑誌デビュー前は一時期、さいとうたかを氏のさいとうプロでアシスタントをやっていました。僕が初めて川崎のぼるさんの漫画を読んだのは、63年か64年頃の集英社の月刊誌、少年ブック誌上で、です。川崎のぼるさんの西部劇ガンアクション漫画「大平原児」が、当時の少年ブックの毎月号の別冊ふろくで掲載されてました。貸本劇画出身の漫画家さんは、園田光慶氏、南波健二氏、ながやす巧氏、みね武氏など、60年代の作品を見ると、皆さん絵柄が似てますね。さいとうたかを氏も含めて。細かく見ると違うんですけど、アクション劇画のタッチは60年代までは皆な似てる。

「どうどう野郎」は、69年秋から連載が始まり、70年の春先には連載の終了した、比較的短期間連載の作品でしたが、カテゴリ分けは一応、「70年代漫画作品」としてUPしました。

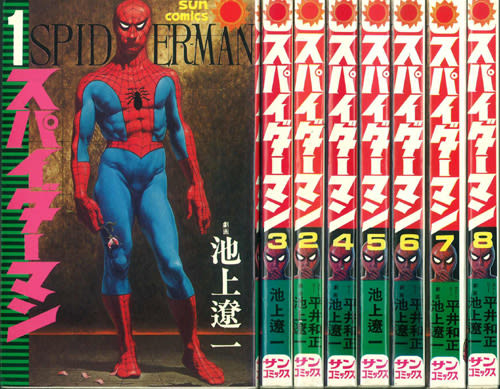

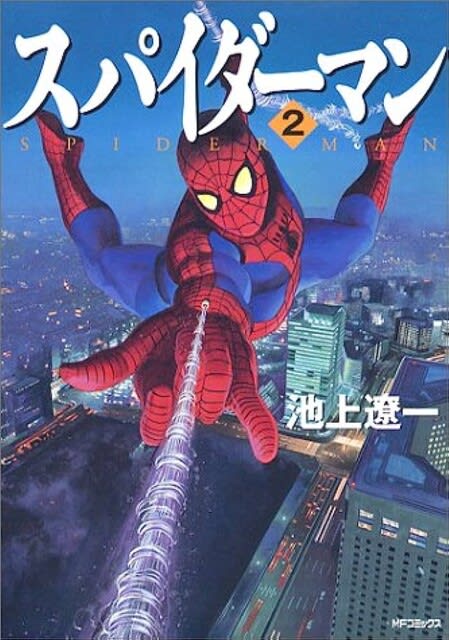

●漫画・・ 「スパイダーマン」-犬丸博士の変身の巻-

日本の漫画家、池上遼一氏が描いた、アメリカの原作マーベル・コミックの、日本版コミカライズ、日本の漫画版「スパイダーマン」の「犬丸博士の変身の巻」は、1970年の講談社月刊誌、「別冊少年マガジン」3月号に掲載されました。本家マーベル・コミックでは、敵役の、悪役になる怪物や超人・怪人のことを“ヴィラン”と呼ぶらしいのですが、本家アメコミでは悪役・ヴィランの一人、「リザード」は爬虫類のお化け、怪物・トカゲ男ですけど、日本版「犬丸博士の変身の巻」で登場の怪物も、“トカゲ男”です。本家アメコミでは、科学者・コナーズ博士が爬虫類の怪物、リザードに変身しますが、1970年の日本版では、多分、医学生理学分野の科学者、犬丸博士が爬虫類の怪物=リザードに変身して、スパイダーマンと対決します。

日本版「スパイダーマン」は、メジャー雑誌界ではデビュー間もない、池上遼一氏が作画担当して、1970年の「別冊少年マガジン」1月号から連載が始まりました。後の、その圧倒的画力をリスペクトされて“絵師”との呼称でも呼ばれて、劇画界の大御所となる池上遼一先生は、昭和30年代後半の貸本で漫画家デビューしますが、その後一旦、水木しげる先生の専属アシスタント業を行いながら、貸本衰退・消滅後の雑誌界でのデビューを計り、60年代後半から60年代末に掛けて、週刊少年マガジンなどに短編読み切りや短期集中連載の中篇を発表していましたが、この日本版「スパイダーマン」でブレイク、そのすぐ後、小学館の「週刊少年サンデー」連載の「男組」が大ヒットして、押しも押されもせぬ一流売れっ子漫画家の一人となりましたね。70年代以降は、主に原作付きのリアル描写劇画を発表し続け、80年代90年代2000年代と、途切れることなくヒット作を生み出し続けて、今や、日本漫画界の大御所の一人ですね。この「スパイダーマン」時代では、細かい線と無数の点で緻密に描き込む、精緻な背景描写の水木しげる先生のアシスタントにしては、「スパイダーマン」や読み切りや中篇作品などは、まだ線描が荒いですね。背景も、荒い線で雑な感じを受ける。もっとも、逆に、師匠・水木しげるの影響を強く受けずに、自分の、池上遼一オリジナルのタッチでデビューすることに成功してますね。もう、雑誌デビュー時点で自分の線や絵柄を持っている。

日テレ系列「金曜ロードショー」ワク、4月25日放送分で、2012年世界公開のハリウッドSF特撮ヒーロー活劇映画、「アメイジング・スパイーダーマン」を放映してました。2002年から07年に掛けてのサム・ライミ監督作品の「スパイダーマン」シリーズは、07年にシリーズ3作目を終え、企画的には、さらにもっと続く筈だったのですが、3作目終了後、企画メインスタッフのサム・ライミ監督が企画を降りる旨を発表し、以降の映画版「スパイダーマン」は、新シリーズとして受け継がれることとなりました。新たに監督にマーク・ウェブを据えて、スタッフ・キャストを一新し、無論、主人公の役者も恋人役も新たに配して、タイトルも「アメイジング・スパイダーマン」として、新シリーズ第1作を2012年に世界公開しました。この新シリーズのヴィラン(敵役の怪物)が、リザード=爬虫類の怪物人間でした。

日本漫画版「スパイダーマン」の、「犬丸博士の変身の巻」のストーリーをざっと書くと、医学・生理学の科学者、犬丸博士は、新薬開発の原料探索に、荒木博士ら研究スタッフと共に、南太平洋の島々を転々として、とある孤島でついに、画期的な新薬原料を発見した。しかし、成果を独り占めしたい荒木博士は、闇にまぎれて背後から、犬丸博士を谷底へ突き落とす。何とか命拾いした犬丸博士だったが、谷底は、島特有の巨大トカゲの巣窟だった。人間を喰おうとするオオトカゲから逃げては戦い、犬丸博士は文字通り必死のサバイバルを行い、その中で、ゾアントロピー=獣人化現象が起こってしまう。巨大トカゲの群れの中で必死で戦い抜く、犬丸博士の身体に起こった異変は、犬丸博士自身がオオトカゲ化してしまう、という恐ろしい、人間獣人化現象=ゾアントロピーだった。サバイバルを生き抜いた犬丸博士は、復讐を誓って日本に帰って来た。

新薬原料を持って先に帰国し、製薬会社で新薬の開発に勤しむ荒木博士は、その結果、栄光を手にしようとしていた。犬丸博士は普段は元の人間の姿のままだが、過度の緊張や興奮を持つと、ゾアントロピーが起こって、猛獣の何倍という怪力を持つ、獰猛なトカゲ人間に変身する。自分の妻さえ食い殺し、復讐のため、荒木博士が所属する製薬会社の工場を襲撃し、ことごとく破壊する。荒木博士の、高校生の息子を誘拐し、荒木博士を、自分の実験施設に呼び出す犬丸博士。爬虫類の怪物=トカゲ男と化した犬丸博士は、復讐の相手、憎き荒木博士を殺そうと襲い掛かる。荒木博士の息子の、高校のクラスメイトである、本編の主人公、小森ユウは友達を救出するため、スパイダーマンに変身して、犬丸博士の実験施設に向かい、日本版リザード=トカゲ男と一騎打ちで戦う‥。という内容のお話ですね。

アメリカ劇場映画版の新シリーズ、第1弾「アメイジング・スパイダーマン」の敵役怪物=ヴィラン、トカゲ怪人・リザードは、元々は遺伝子研究の科学者であり、主人公のピーター・パーカーがまだ幼い頃、家に置き去りにして‥、じゃなくて、叔父さん夫婦に預けて‥、かな‥、そのまま行方不明に雲隠れしてしまった、有能な科学者の実の父親の古き親友で、多分、遺伝子レベルの再生医療なんだろうな、その研究に勤しんでいる、中年か初老くらいの科学者で、スポンサーのオーナーサイドの男に、脅迫まがいで研究成果を急かされている。マウス実験で一応成功を見たが、まだ副作用が解らないレベルで、オーナーサイドの強行男に試薬をひっ盗られ、解雇を言い渡される。昔の実験事故で片腕を失っている科学者、コナーズ博士は、自分の腕に再生医療の新薬の人体実験を試みる。しかし大変な副作用があり、失ってた片手はまるでトカゲの尻尾のように生えて来たが、それで終わらず、博士の全身がトカゲになって行った。ゾアントロピーが起こった訳ですね。獣人化現象。人間に戻ったりトカゲ怪人になったりするんだけど、爬虫類の怪物になったときは理性を失い、凶暴化して残忍になる。市街地で傍若無人に暴れ回るリザードを制止しようと、ピータ・パーカー少年がスパイダーマンとなって、手ごわい強敵怪物に敢然と立ち向かう‥。というお話が、映画版「アメイジング・スパイダーマン」のだいたいの内容です。

1970年の日本漫画版「スパイダーマン」は、月刊別冊少年マガジン1月号から始まり、新連載の最初は雑誌巻頭オールカラー16Pだけだったのですが、2月号からは毎号巨弾100ページ連載となりました。しばらくは、この時代の別マガ看板漫画として、巻頭カラー16Pからの全100ページ連載が続きます。多分、講談社マガジン編集部の企画作品だったのでしょう、作品クレジットに名前を挙げてませんが、実際は、この時代のアメリカンコミックの第一人者である、小野耕世氏がストーリー作りに関わっています。で、途中から、ストーリー制作を、SF作家・平井和正氏が担当する。それまでは、原作アメコミに倣って、敵役の悪者怪人を、原作アメコミに登場する怪物たちを置いて、日本版のストーリー作りをしているのですが、“原作・平井和正”になると、平井和正先生独自のストーリー展開となります。ストーリーが平井和正氏になった頃からは、巨弾100ページ連載は止めて、ページ数は1回60ページくらいの掲載になりましたね。それでも、毎回50ページ以上のボリュームの連載でしたけど。そして“原作・平井和正”のまま、1971年9月号まで連載が続いて終わり、1976年に朝日ソノラマから、サン・コミックスで全8巻にまとめられて刊行されました。

池上遼一先生の日本版「スパイダーマン」が雑誌連載されていた当時、僕は中二・中三頃の時代で、僕はこのヒーロー漫画が大好きでした。だいたい、実年齢よりも精神年齢がかなり低い、幼稚な少年だった僕は、漫画のヒーローたちに憧れまくってました。できればヒーローになりたかった。実際、夢想・妄想の世界ですけど。特に、陰があり、青春の苦悩をする、どっちかというと暗い、重たい感じのある、ヒーロー漫画、「スパイダーマン」の世界にはメチャ熱中してましたね。あくまで、池上遼一作画の日本版「スパイダーマン」ですけど。両親を亡くし、叔母さん一人の家で暮らし、二階の勉強部屋で独りもんもんとして、ああでもないこうでもないと悩み続ける主人公の少年、小森ユウは、等身大の悩める高校生で共感というか好感が持てました。その悩める少年が実は、無敵のヒーロー、スパイダーマンだというのが良いんですね。そこがグッと来てた。当時はもう、漫画読んでワクワクしてました。

僕が中二・中三頃となりますと、また暗く重たい話になりますが、ウチの家が、家庭崩壊に向かって傾いて行っている最中ですね。僕の中学卒業と同時に、親父が会社を辞めて家を出て愛人のもとへ行き、残った、母を中心とした家族は、秋冬は寒風吹きすさび梅雨どきは盛大に雨漏りする、隙間だらけのあばら家に引っ越し、大貧乏生活に入って行った時季ですね。僕が中三までは、毎週毎週、週刊少年マガジンは買えたし、月刊誌も毎月、「冒険王」なんか買ってた。無論、この時期はもう贅沢はできなかったし、行楽の遠出も行けず、衣服や趣味に費やすお金はほとんど無かったけれど、僕の漫画本くらいは買えてたんですね。だから、月刊誌「別冊少年マガジン」も買って来て、池上遼一版「スパイダーマン」もリアルタイムで読んでる。でも、親父が居なくなってからは、ロクに漫画本も買えなくなった。巨大借金を抱えた親父でも、大会社勤めの親父が居たのは大きかったんだなあ。まあ、実際は、この頃の親父は、愛人と放蕩三昧の日々で、家に帰って来ないときが多かったけど。ロクデナシの男親でも、働いてる男親が居るのなら、両親が揃った家庭は、子供にとっては経済面など色んな面で良いものですよねえ。虐待親や暴力夫・親は困りますけど。

●漫画・・ 「影狩り」

僕の小さい頃、僕が漫画を読み始めたのは6歳の終わり頃からですが、僕が、小学館の児童誌、週刊少年サンデーを初めて読んだときは、もう7歳になっていました。当時の週刊少年サンデーの第一番の看板漫画は、何といっても、横山光輝先生の痛快忍者漫画「伊賀の影丸」でした。大人気漫画「伊賀の影丸」は、正義の忍者・影丸が“木の葉隠れ・木の葉火燐”といった独自の秘術を使って、敵側の悪い忍者たちを倒して行く、忍術アクション時代劇漫画です。敵側の何人もの怪忍者たちは悪の軍団であり、独特の恐ろしい必殺術を使う手錬れの凶悪忍者が六、七人から十人近く揃っています。その悪の忍者軍団に対抗する影丸ら正義側にも、公儀隠密部署の最高長官、服部半蔵の門下の忍者たちがいっぱい居て、半蔵がチョイスした伊賀のツワモノが数名、影丸に加勢してチームを組みます。そして、正義軍VS悪の忍者軍団の戦いが、トーナメント方式のように続いて行くのです。結局、正義側は影丸かもう一人くらいが残って、敵の総大将格や無敵の秘術を使う最強忍者が、最後に影丸に倒されて、その回のお話が終了する。一つのお話に週刊誌毎回の連載が、どれくらいだろう?十五週?二十週?もっと?‥。まあ、忍術トーナメント戦が続いて行って、影丸が悪の側の最後の忍者を倒して、そのお話が終了。このパターンが何度も続いて行って、「伊賀の影丸」は週刊少年サンデー誌上で大人気の内に、5年間もの長期に渡って連載を続けた。この5年間、相当数な原稿枚数を費やして、まあ、だいたい同じようなパターンのお話が、全九話続いた訳です。勿論、各話、細部の設定は違いますけど。僕が「伊賀の影丸」を読み始めたのは第三話の「闇一族の巻」からです。子供の頃の僕は、「伊賀の影丸」には毎回毎回ドキドキしながら、大熱中して読んでましたねえ。本当にワクワク、面白く読んでた。

「伊賀の影丸」の主人公の、ハンサムで強くてカッコイイ少年忍者、影丸は、いわゆる公儀隠密で、徳川幕府の公儀隠密を総括する最高長官が服部半蔵で、その、半蔵の数多くの部下の中でも、腕利きの優秀な最強伊賀忍者が影丸ですね。徳川幕藩体制という中央集権の強大な権力にたてつこう、謀反を起こそう、クーデターを起こそうと企む、地方の忍者軍団、もしくは地方の大名や“革命家”に雇われた忍者軍に、その、幕府を脅かす行為を、できるだけ早い内に、未然に近い内にコトを片付けてしまおう、反乱者たちをできるだけ早い内にみんな始末してしまおう、というのが服部半蔵を頂点とする、公儀隠密体制とその兵力という訳ですね。「できるだけ早い内」というのがミソで、だからこそ公儀隠密は各地方に忍者を送って偵察させている。地方で何かコトあらば、不穏な動きあらば、偵察忍者が中央本部の半蔵の元へ自ずからがか、あるいは使いの者か、手紙などで知らせて、コトが大きくならない内に始末する。謀反の芽を摘む。徳川幕藩体制にたてつこうとする集団の影が、偵察忍者の探りで発見できたら、影丸ら優秀な忍者の選抜チームが送り込まれて、反乱軍を始末する。まあ、影丸は「権力の犬」の代表格ですね。服部半蔵はもう、権力側の幹部ですからね。影丸は権力の犬として、徳川体制に少しでも逆らう、刃向かう者を始末しに行く、腕利きの殺し屋。体制側の兵隊でも必殺部隊の暗殺忍者として、命懸けで任務に着き、反政府組織の反乱分子忍者たちを抹殺して行く。えっ!?影丸って本当に正義の味方なの?

小学生時分の僕は「伊賀の影丸」の主人公、影丸を文句ない絶対の正義の忍者だと思っていた訳です。で、影丸に殺される忍者集団は全て、絶対悪だと思ってた。子供の頃の僕は「勧善懲悪」を信じきっていたんですねえ。う~ん、小学生高学年だとどうだったんだろう? 馬鹿なガキだったから、やっぱり複雑なコトは気が付かねえかなあ。でも、忍者漫画は横山光輝ものばかりでなく、白土三平の作品も読んでたしな。小学生の低中学年で「忍者武芸帳」さえ読んでるんだろうけど。「忍者武芸帳」の世界は理解しなかったろうなあ。中学一年くらいにならないと解らなかったんじゃないかなあ。僕は頭悪いガキだったし。白土三平の忍者漫画は別として、あの時代の少年雑誌に掲載された忍者ヒーロー漫画はほとんどが、主人公が公儀隠密に属する正義の味方、という設定だったと思う。ヒーロー忍者に斬られる忍者はみんな悪い忍者だった。また、僕が6、7歳から9歳くらいまで、あの時代のTVでは、「隠密剣士」という時代劇が大流行していた。「隠密剣士」は子供向けのアクション時代劇で、公儀隠密の主人公の剣の達人が幕府に刃向かう忍者集団と戦い、公儀お庭番の味方忍者の助けを借りながら、反体制の“悪”の忍者たちをバッタバッタと斬り倒して行く、痛快無類の実写時代劇だった。あのドラマも公儀隠密は完璧“正義”だったしね。

幕府の犬、公儀隠密、伊賀の影丸の直属の最高上司は服部半蔵であり、その組織の頂点の主人は、あの時代の絶対権力者、徳川家であり、徳川家も、それの最末端の兵隊の影丸も、影丸の上司の服部半蔵も、影丸と共に地方の忍者集団を殺して回った、仲間のお庭番忍者たちも、本当のところは、実は、別に「正義」という訳ではない。勝った者が「正義」、権力者が「正義」、という理屈ならそうだけど、普遍的な正義や真理としての正義では、決してない。徳川家とは、長い戦国時代を戦い抜いて、最後に勝ち抜けて権力を握り、己が権力を安定させた一武将なのだ。長い長いトーナメント戦を勝ち抜いて最後に残った、一つの武家の家。それが、強大な武力に支えられた絶対権力にものを言わせて、己の権力の長期安定のために幕藩体制を作り上げたのだ。決して「正義」そのものではない。普遍的正義、真理としての正義などではない。影丸たちを遣わせて地方の反乱分子を始末するのは、徳川側の正義になるのかも知れないが、また、反乱者たちが徳川体制を転覆させようと行動することも、反乱者サイドの正義かも知れない。ひょっとしたら、地方の虐げられた極貧の民衆を救おうと、徳川体制に反抗する行為の方が、「正義」の“義”があるのかも知れない。歴史の「正義」は見方によって違って来る。「伊賀の影丸」の正義とは、徳川幕藩体制の長期安泰を支えるための一つの方策の、その一部の手段だ。影丸は主人の徳川家のために地方の忍者たちを斬り殺して回る。影丸の正義と、反乱忍者たちの言い分の正義。正義は両方にあり、どっちから見ても相手は「悪」だ。

「影狩り」は、この、「伊賀の影丸」の正義と悪の構造が逆転したドラマですね。「影狩り」では、徳川幕藩体制の方が醜悪な「悪」のサイドです。少なくともそう見える。「影狩り」三人衆は、物語の内では、正義の味方と呼んでもいいようなヒーローたちです。僕が「影狩り」を読んだのは2002年で、「影狩り」の初出自体は70年代前半なのですが、21世紀に入るまで、僕はこの漫画をちゃんと読んだことがなく、無論、僕は昔から「影狩り」という、さいとうたかをの傑作時代劇劇画があることを知っていたし、多分、断片的には読んだことはあったかも知れないけど、物語をきちんと読んだのは、全編通してほとんど完読を果たしたのは2002年ですね。「影狩り」は昭和の時代も90年代も、何度もコミックスなど単行本化されてますが、2002年にリイド社から全10巻で文庫化され、第1巻・第一刷が2002年2月、最終10巻・第一刷が同6月発行でした。僕はこれで全10巻ほとんど読みました。文庫化は一度、80年代に小学館文庫で刊行されてますね。あと、度々、例えばリイド社のさいとうたかを劇画座招待席とか、コミックスや雑誌形総集編、文庫でまとめられて刊行されています。

「影狩り」は小学館の総合週刊誌「週刊ポスト」に毎週掲載、1971年から73年までの3年間連載が続いた、迫力満点の時代劇大スペクタクル劇画です。雑誌連載リアルタイムで読者人気があったのでしょう、当時、映画化もされてます。映画作品は2本で、どちらも1972年東宝系公開、両方とも石原プロモーション制作で石原裕次郎主演映画です。その後2度ほどTVドラマ化されていて、83年と92年、どちらも単発スペシャル番組の2時間時代劇ですね。

徳川幕藩体制が続く中で、幕府が経済的に逼迫することが何度もやって来る訳で、その都度、幕府は地方の大名の領地を没収して、幕府直轄の“天領”とすることで、財政危機を乗り切って来ていた。幕府が“お取り潰し”に掛かって、大名家を主君はお家断絶、その配下の家老から末端の家来まで、ほとんどをお役御免で野に放り出してしまい、領地を全て没収してしまう、そういう憂き目に合わせる地方の藩とは、おおむね、関ヶ原の戦いで豊臣側に着いた(?)、いわゆる外様大名の家で、徳川幕府は常に、外様の藩を取り潰して領地を直轄にしようと狙っていた。もともと豊臣側に着いて徳川家に刃向かった大名(?)の藩だから、徳川体制の世になっても、いつ反発して来ぬかと用心して、地方藩を見張り続けていた訳ですね。この見張り役が“公儀隠密”な訳です。幕府としては、地方の外様大名の領地欲しさに、藩をいつ潰そうかいつ潰そうかと思いながら、手ぐすね引いて待ち望み、何かと地方大名家に“インネン”を着けて来る訳です。幕府はこの“インネン”材料が欲しい。この“インネン”材料を探るのが公儀隠密、すなわち「影」です(インネンちゃ、イイガカリですね)。幕府は地方大名の領地にまんべんなく「影」というスパイを忍び込ませていた訳ですが、特に外様大名の藩は厳しく警戒し、見張っていて、スパイの数も多目に投入し、また「草」と呼ばれる“里入り忍”を移植していた。「草」とは、その土地に代々住み着いたスパイです。親やその上の代からのスパイ一家で、これはもう、その土地の民になりきっている訳だから、なかなか見破られることのない鉄壁スパイです。(※『関ヶ原の戦い』や『外様』に関しては、ワタクシメの日本史の無知なるが故、少々、解釈の間違いがありそうで申し訳ありません。)

公儀隠密の忍者たちが、地方藩の何処をどう探しても落ち度が見つからない場合には、これはもう、公儀隠密たちが何か落ち度を作り上げる。デッチ上げとか策略とか罠とか、汚い真似ですね。幕府側が地方藩に“インネン”吹っ掛ける材料をワザと作り上げて、それをネタに藩を責め上げ、ムリムリでも藩お取り潰しに持って行き、幕府がまんまと領地を没収する訳です。大変汚いやり口です。地方藩には、金鉱・銀鉱・銅鉱などから、肥沃な土地から取れる米などの作物、漁獲量、名産品、地方独特の工業などなど、金の生る木が豊富にあり、幕府が直轄領とすることで、それらお宝がダイレクトに幕府に入り、幕府の財政が潤う訳です。地方藩大名領からだと、上納金の形だから、税金を吸い上げるようなもので、直轄にしてしまえば儲けは何倍もが幕府に入る。僕は歴史が不勉強で、江戸時代の幕藩体制の経済構造に関しては、あんまりよく知らないので、このくらいのコトしか書けませんが(ひょっとしたら少々間違っているのかも知れない)。地方大名のお家断絶して領地没収、幕府の直轄領にしたところで、江戸幕府はその土地をどういう具合に統治したんだろう?誰にさせたのか? 済みません、日本史に弱くて江戸時代のことがあまりよく解らなくて、例えば「直参」とか、どういう立場だったんだろう?何となく、「外様」の反対側に居るのが多分「直参」なんだろうな、とか思うんだけれど、当時の「直参」は何処に居たのか?地方大名で関ヶ原の戦いで徳川方だった大名は「直参」なのか?よく知らないんだよなあ。江戸幕府から遠い直轄領を管理・監督、あるいは統治していたのは誰か? 済みません、よくは知りません。不勉強で申し訳ない。

「影狩り」の主人公、影狩り三人衆、十兵衛、日光、月光の、武芸達者な三浪人は、もともとは地方藩のお抱え武士だった訳ですが、三人とも仕えていた藩が、幕府の姦計と公儀隠密=影の暗躍で、お取り潰しになり、主家はお家断絶領地没収、家臣は上から下までほとんどの侍が、お役御免で野に放り出され、食い詰め浪人となり、この三人も同様に、その憂き目に合った者たちなんですね。三人ともにそれぞれが藩取り潰し前後の悲哀エピソードがあり、三人ともにそれはひどい目、辛い目に合っている。十兵衛、日光、月光、三人とも、公儀お庭番=影の暗躍に寄る、所属藩お取り潰しの犠牲者なんですね。特に十兵衛と月光は藩が消滅させられる折り、それは心に深い傷を残す苦渋を味わっている。三人ともに幕藩体制の地方藩取り潰しと領地没収工作、またその実行部隊である公儀隠密=影に対して、ひと方ならぬ恨みや憎悪の気持ちを残している。特にリーダー格の十兵衛には、幕府側の仕組んだ、汚く冷酷な姦計に対して痛恨極まりない思いがある。影狩り三人衆は、みんな、幕府の汚いやり方や、それを実践した「影」に対しては、大きな恨みや憎悪とともに、地方藩の取り潰し工作を実行させて、藩が消滅させられ、これ以上、仕え先や職・仕事や寝ぐら、または食い扶持や家族などを失った、数多くの食い詰め浪人を出すことを、少しでも増やさないようにしなければ、という使命感のような気持ちもある。だから、地方各藩に対する「影」の工作は、少しでも未然に防ぎたい。

幕府の、地方藩取り潰しと領地没収という政策に寄る、その実行部隊、公儀お庭番=“影”の偵察や行動、盗み、姦計、策略の実践を阻止するために、“影”を迎え撃ち、影であるお庭番忍者たちを始末して行くのが、十兵衛、日光、月光の「影狩り」三人衆です。だいたいが外様大名の藩ですが、その地方藩が公儀お庭番の暗躍に気付き、コトが江戸幕府まで報告されて藩の一大事になる前に、「影」どもを始末してしまい、コトが大事に至る前に未然に防ぐため、藩が高額の雇い料を支払って、「影」退治のプロフェッショナル、「影狩り」三人衆を呼んで、「影」の始末を頼む。十兵衛ら影狩り三人衆は、藩より依頼料、100両単位で多いときには千両単位まで高額報酬契約をして、藩の城中から城周辺、領地内に至るまで、「影」の始末に奔走する。いつも忍者たちの秘術や罠を掻い潜り、数を頼んだ忍者たちの襲撃を返り討ちにして、「影」の始末に成功し、巨額ともいえる高額報酬を受け取って彼の地を去る。というお話の連作劇画ですね。まあ、影狩り三人衆も、同じ作者に寄る大長編人気劇画「ゴルゴ13」にも似てますよね。「影」という仕掛け人・暗殺者を逆暗殺して、退治してしまうプロフェッショナルなんだから。※(徳川家との繋がりが密で幕府に重用された方から親藩大名、譜代大名、外様大名の順になり、親藩はいわば徳川の親戚、外様藩は関ヶ原の合戦以降に徳川家に臣従した諸侯。江戸時代ほとんどの外様は幕府の要職には就けず、重要な地域から外され、ただ軍事動員などだけに使われる藩も多かった。)

傑作時代劇アクション劇画「影狩り」の醍醐味は、十兵衛ら影狩り三人衆が、毎回のお話で、“影”の秘術や仕掛け、罠、騙しや変装に一度は陥りかけて危機に見舞われるが、それを何とか見破り敵の術や罠を掻い潜り、土壇場で逆転して“影”どもを追い込み退治してしまうトコロですね。あっと驚く独特な罠や仕掛け、中には荒唐無稽な秘術。でも、「伊賀の影丸」のような荒唐無稽ではなく、劇画の絵柄の効果もあって、もっとリアリティーがあります。正に面白い、アクション劇画。「影狩り」シリーズはリメイク的な新作があり、「新・影狩り」という劇画作品が、リイド社発行の雑誌に2011年から連載されているようですね。「新・影狩り」は、原作はさいとうプロですが、作画は岡村賢二という漫画家さんらしい。コミックスも出ていて、物語テイストはオリジナルさいとうプロ「影狩り」とは若干違うらしい。無論、主人公たる影狩り三人衆は出ているそうですが、物語進行の内容の趣向がちょっと前作とは違うらしいです。新作も面白そうですね。

| « 前ページ | 次ページ » |