メリークリスマス小原です。先週、市美術展に公募した作品の搬出がありました。毎年私が学生達の作品をまとめて搬入出しているのですが、今年から『選外』の作品にも、小さなメッセージカードを付けてくれるようになりました。今回は選外でも、また頑張って出品しようという気持ちになるではないですか!有難い事です。ミオスのスタッフとは違う側面から(何しろ作者本人を知らずに、純粋に作品だけで評価)コメントを書いてくださっていますので、ご紹介します。(流石に大賞の作品は長文の講評を2人の審査員に頂いています。)

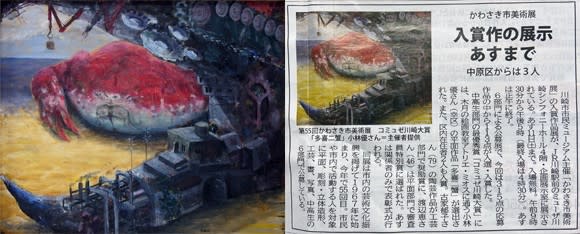

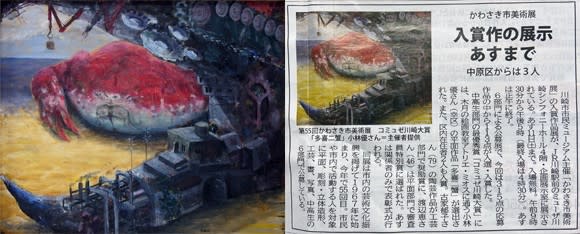

コミュゼ川崎大賞に選ばれた小林優さん(高1)の<多喜二蟹> は、油彩画制作に対する若い作者の優れた力量を感じさせます。使い慣れた油絵具によって作者がイメージする世界がしっかりと描き出されています。画面近景を支配する横倒しの大きなV字形の暗い陰の向こうに赤色の蟹がこちらを向く、そのドラマチックな構図とシュールな内容が目を惹きます。その上であらためて手前の暗い部分をよく見ると、蟹の鉄の内側なのかも知れないことを連想させ、黒々とした兵器や工場の一部のようなモティーフが描かれていることが分かります。社会的メッセージや主張がストレートに表現されたものではありませんが、小画面ながら内に静かな迫力を秘めています。また、取繕ったような額縁の板材は見る者を作品世界から現実に引き戻す効果があり、その対比が面白いです。

コミュゼ川崎大賞の小林優(高1)<多喜二蟹> は、スケール感のある視点で空間をとらえ迫力がある構成に圧倒されます。小説の蟹工船を読んで発想されたモチーフでしょう。寂れた風景の様に見えながら未来の予感さえ漂わせているイメージを発信して独特な想像力に溢れた力作です。

左 <緊揮一番> 松本桂吾(高1) 入選

一見緩やかに描かれた作品だが複雑な街の関係性は明快だ。崩したビルの形も絵画世界では味わいとなり、文字の入り込み方やビルの窓に描かれた矢印の向きなど多彩で見所が多い。飄々と自分の世界を描ききっていて爽快だ。

右 <トーキョー> 益子一志(中3) 入選

ペンのみで表された硬質な街は見事で描写力も素晴らしい。特徴的な線描を自在に操りモノクロの強い空間を作った。身近な街が見知らぬ世界のように見えるのは画面下部の煙のような余白や顔を描かないユニークな表現により秀逸。

左 <つみきと目> 操希(高1)

描かれた世界は独特なものがあります。例えば、2点か3点の連作にすると、この世界を表現する説得力がもっと増したかも知れませんね。目玉のキャラクターが登場するこのシーンを油彩画で描く意味をもう少し考えてみましょう。表現したいと思っている世界が油彩画で描くことが相応しいかどうか。

右 <道> 雪奈(中2)

思い切った構図に独特のセンスを感じる。道らしきピンク色の部分がやや単調で持て余したように見えることと、足が描ききれていない点が気になる。もっと観察してみよう。

左 <文明の利器> 健一郎(高2)

凄惨な事故現場の描写が生々しく細密に描かれている。テーマ選択に知的さを感じさせる。今後もその世界観を大切にたくさん描いてください。次作に期待しています。

右 波那(中1)

嬉々とした愛犬の様子が描き出されて良いです。そのことを大切にしながら、犬がサーフィンをしている様子を良く観察し、それを描くため技術を磨きましょう。写真ではなく、絵に描くことの意味もあわせて考えてみましょう。

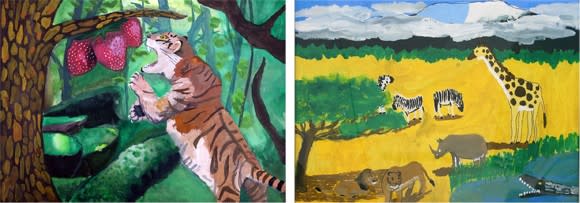

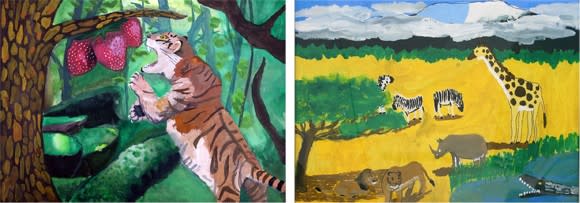

左 <好きなもの> 蒼惟(中1)

いちごとトラという大胆なモチーフの選択に真っ直ぐなタイトル。絵の具の使い方も力強く素敵な絵になっている。その世界観を大切にたくさん描いてください。

右 <アフリカ> 陽飛(中2)

黄色の大地はアフリカを連想させて効果的です。遠景にキリマンジャロの頂を望むアフリカの大自然の中に、いろいろな種類の動物たちが生きていることを描きたかったのだと思います。でも少し模式的になってしまいましたね。それら動物たちの写真や映像を見て、それぞれの特徴や習性を観察しましょう。

左 <再生> 千佳(中2)

怪しい夢の様な物語を上手く演出している。手前から奥へつながる構図が大胆に展開できれば良かった。その世界観を大切にたくさん描いてください。

右 <ドバイ> 月咲(中1)

作者が住む街でしょうか。上空から眺めた高層ンションの表現が独特ですね。高層マンションどんなところに興味を抱いたのでしょう。街のどんな様子を描きたかったのでしょう。そうしたことが、見る人に伝わるように工夫してみましょう。

左 <桃源郷> 明日菜(中1)

思わず微笑んでしまう様な一瞬を丁寧に描いている。鑑賞者を幸せにするタイトルも良い。今後もその世界観を大切にたくさん描いてください。次作に期待しています。

右 <サバキング> 七海(中1)

ユーモラスなテーマを楽しんで描ききった点に好感が持てる。サバやおもちゃの汽車をもっと観察してもよかったことと、構図がややこじんまりまとまってしまった点が惜しい。