材木座海岸から由比ケ浜へ。

波打ち際は歩きにくいんだね。

昨日の嵐の名残か、時折大きな波が打ち寄せてくる。

でも浜辺を歩くのは楽しい。

トップ画像は砂浜をキャンバスに。…子どもの落書きかな?

なんとなく、芸術風味な写真を撮るのも楽々~。

モチーフはサーファーです。

…サーファーって、年中いるのだね。

まあ、夏は逆に人が多過ぎて波乗りには不向きかもな。

さて、滑川の河口で海岸とはお別れ。若宮大路に入る。

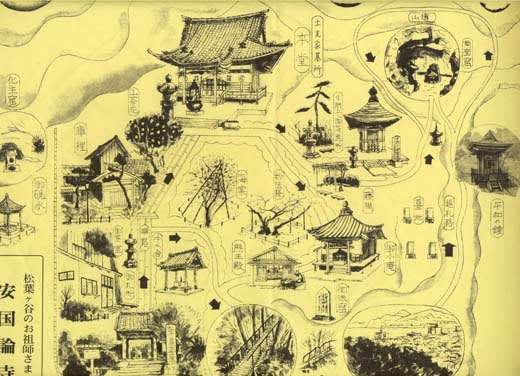

若宮大路の終点は鶴岡八幡宮でして、道沿いには楽しいものが点在してました。

ますはコレ。

昔懐かしのポストです。鎌倉では現役なんだね。

そんでコレ。

たぶん一の鳥居あたりにあったかと。

鎌倉でよくみかけるタイプのお墓ですね。一番下に蓮座。その上に基盤。更に柱。んでもって傘。でてっぺんに輪。

誰のだっけ?

…すみません。忘れてしまいました。

たい焼き屋さん発見!

ベンチもあるんで早速注文。

白いたい焼き。

なぜに白いんだろう~?

食感はモチなんだが…。コレってモチ?

聞くべし。

と、白いのは卵の白身とタピオカとキャッサバを使用して作ってるからなんだって。

へえ~~。

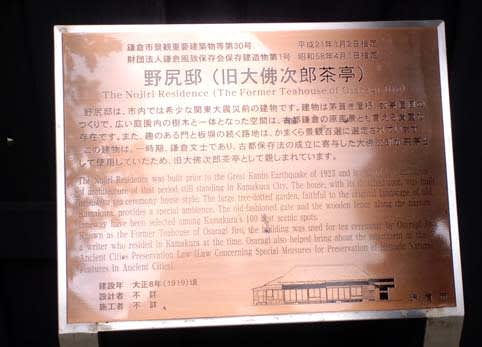

道沿いにハリス幼稚園を発見!

ここにあったのか…。

名前は知ってたんだけど。

非公開なので、玄関の外から外観を遠望。

隣に建つのは教会。

あと少しで鎌倉駅~。

な、長い散歩だった。

あ!

イル・ド・ショコラさんだ~。

かつて、画像の左下にあるお魚&貝チョコを父へバレンタインチョコとしてプレゼントしたことがあります。

そうだ。

ここの生シェルパイを自分土産にしよう~~。

生シェルパイはイル・ド・ショコラさんの看板商品です。

でもさすがに白いたい焼きを食べた直後だったので、後日いただきました。

生クリームを使用してるので、当日食べるのが正解です。

ちっ。美味しいものは美味しいうちにいただかなくては…。

日にちが立ってしまいましたが、それでも美味しかったです。

ちなみに本日のお散歩は21590歩、14、7キロメートル。カロリー消費は688キロカロリーでした。(たった688キロカロリ~?それって、カレー1杯くらい??)

ダイエットの道は遠い。

波打ち際は歩きにくいんだね。

昨日の嵐の名残か、時折大きな波が打ち寄せてくる。

でも浜辺を歩くのは楽しい。

トップ画像は砂浜をキャンバスに。…子どもの落書きかな?

なんとなく、芸術風味な写真を撮るのも楽々~。

モチーフはサーファーです。

…サーファーって、年中いるのだね。

まあ、夏は逆に人が多過ぎて波乗りには不向きかもな。

さて、滑川の河口で海岸とはお別れ。若宮大路に入る。

若宮大路の終点は鶴岡八幡宮でして、道沿いには楽しいものが点在してました。

ますはコレ。

昔懐かしのポストです。鎌倉では現役なんだね。

そんでコレ。

たぶん一の鳥居あたりにあったかと。

鎌倉でよくみかけるタイプのお墓ですね。一番下に蓮座。その上に基盤。更に柱。んでもって傘。でてっぺんに輪。

誰のだっけ?

…すみません。忘れてしまいました。

たい焼き屋さん発見!

ベンチもあるんで早速注文。

白いたい焼き。

なぜに白いんだろう~?

食感はモチなんだが…。コレってモチ?

聞くべし。

と、白いのは卵の白身とタピオカとキャッサバを使用して作ってるからなんだって。

へえ~~。

道沿いにハリス幼稚園を発見!

ここにあったのか…。

名前は知ってたんだけど。

非公開なので、玄関の外から外観を遠望。

隣に建つのは教会。

あと少しで鎌倉駅~。

な、長い散歩だった。

あ!

イル・ド・ショコラさんだ~。

かつて、画像の左下にあるお魚&貝チョコを父へバレンタインチョコとしてプレゼントしたことがあります。

そうだ。

ここの生シェルパイを自分土産にしよう~~。

生シェルパイはイル・ド・ショコラさんの看板商品です。

でもさすがに白いたい焼きを食べた直後だったので、後日いただきました。

生クリームを使用してるので、当日食べるのが正解です。

ちっ。美味しいものは美味しいうちにいただかなくては…。

日にちが立ってしまいましたが、それでも美味しかったです。

ちなみに本日のお散歩は21590歩、14、7キロメートル。カロリー消費は688キロカロリーでした。(たった688キロカロリ~?それって、カレー1杯くらい??)

ダイエットの道は遠い。

。

。

」とうかれてダンナに自慢げに見せましたならば、「それって漁業の時のロープを留めるヤツ」とバカにされてしまった~~。

」とうかれてダンナに自慢げに見せましたならば、「それって漁業の時のロープを留めるヤツ」とバカにされてしまった~~。

~。今、気づいた…。

~。今、気づいた…。

………。

………。 ………。

………。

。

。