先日、テレビで「コロンス島(私は中国名の鼓浪嶼の方がなじみがある)」を紹介していた。番組を観ながら私の記憶は徐々に30年以上遡り、記憶が断片的に浮かんでくる。1985年から2年間「厦門大学」に語学留学した。留学して間もない頃、ある留学生が会いたい人がいるからということで、一緒について行ったのがコロンス島を訪ねた最初である。お訪ねした中国人夫妻は上品で、私たちを温かく迎えてくれたことを憶えている(洋館だったかどうか定かではないが、広い家だった)。以後、ときどき島をたずねた。厦門の港から船で20分くらいで行ける。船では座った記憶がなく、いつも鉄柵にもたれて海を観ていた(もしかしたら船の2階にはファーストクラスの席があったかも知れない)。料金ははっきりとは憶えていないが、往復で2~4元くらいではなかっただろうか。

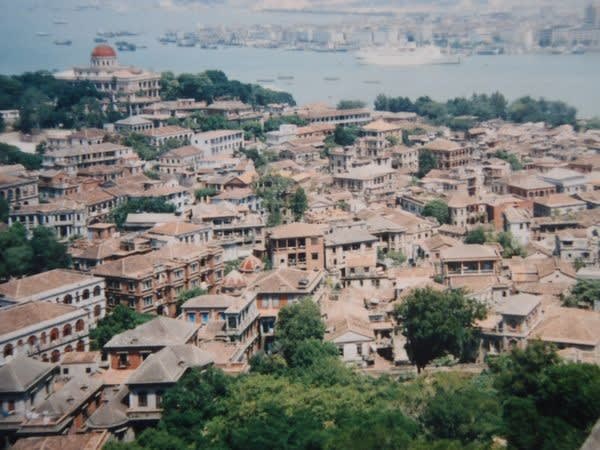

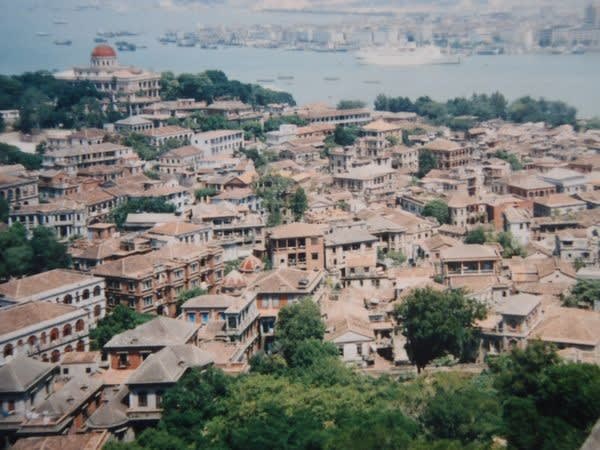

西洋風の建築物や樹木が日差しを遮り、細い道を日陰にする。メインストリート以外に店はなく、車と自転車の走らない静かな細い道(現在は許可された電気自動車が走るらしい)。「日光岩」という高台から島を見渡すと、オレンジ色の建物と緑色の樹木が混在しているのがよく分かる。

番組に登場した人たちは、皆コロンス島を愛していた。そこで生まれた人も、外から来た人も。こんな素敵な処で生活していれば、誰でもそんな気になりそうだ。それにしても観光客があまりにも増えてしまった。たとえ島の風貌が変わらなかったとしても、こんなにも人が来れば雰囲気が変わるだろう。島を出て行ってしまう人の気持ちも分かるような気がする。故郷が故郷でなくなってしまったような寂しさがあるのかも知れない。

人は勝手なもので、自分の故郷は昔のまま変わらずにいてほしいと願う。私のようなたった2年ほどしか通わなかった人間でも、そう思う。「第二の故郷はどこか」と問われれば、はっきりと「厦門(コロンス島を含む)」と答える。将来訪ねることがあれば、誰もいない細い道を歩きたい。私のコロンス島の記憶には音がなく、ただ潮の匂いだけする坂道がある。

*下の写真は当時(1985年~1987年)のもの(上の2枚は友人・下の3枚は父が撮った)

海の対岸は厦門

日光岩に登る人たち

植物の緑が多い

ジャンクと呼ばれる木造帆船

鄭成功の像(右・大岩の上に立っている)

西洋風の建築物や樹木が日差しを遮り、細い道を日陰にする。メインストリート以外に店はなく、車と自転車の走らない静かな細い道(現在は許可された電気自動車が走るらしい)。「日光岩」という高台から島を見渡すと、オレンジ色の建物と緑色の樹木が混在しているのがよく分かる。

番組に登場した人たちは、皆コロンス島を愛していた。そこで生まれた人も、外から来た人も。こんな素敵な処で生活していれば、誰でもそんな気になりそうだ。それにしても観光客があまりにも増えてしまった。たとえ島の風貌が変わらなかったとしても、こんなにも人が来れば雰囲気が変わるだろう。島を出て行ってしまう人の気持ちも分かるような気がする。故郷が故郷でなくなってしまったような寂しさがあるのかも知れない。

人は勝手なもので、自分の故郷は昔のまま変わらずにいてほしいと願う。私のようなたった2年ほどしか通わなかった人間でも、そう思う。「第二の故郷はどこか」と問われれば、はっきりと「厦門(コロンス島を含む)」と答える。将来訪ねることがあれば、誰もいない細い道を歩きたい。私のコロンス島の記憶には音がなく、ただ潮の匂いだけする坂道がある。

*下の写真は当時(1985年~1987年)のもの(上の2枚は友人・下の3枚は父が撮った)

海の対岸は厦門

日光岩に登る人たち

植物の緑が多い

ジャンクと呼ばれる木造帆船

鄭成功の像(右・大岩の上に立っている)