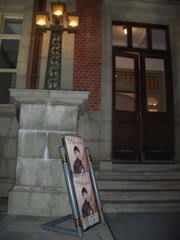

山形に、また新しく室内楽アンサンブルの定期演奏会が誕生しました。これまで、山形弦楽四重奏団の定期演奏会でプレコンサートを開いてきた「アンサンブル・ピノ」の、記念すべき第1回目の定期演奏会。会場は、大正期の旧県庁・旧県会議事堂を復元した、いつもの文翔館議場ホールです。

プログラムは、

(1)カンビーニ、3つの協奏的弦楽三重奏曲 第1番 ヘ長調

(2)タネーエフ、弦楽三重奏曲 ニ長調、作品21

~休憩~

(3)ドヴォルザーク、弦楽三重奏曲 ハ長調、作品74

となっています。城香菜子さん(Vn)は、サーモンピンクというか肌色というか、ふわりとした半そで姿で、黒瀬美さん(Vn)はダークグレーのワンピース・ドレスで、田中知子さん(Vla)は黒のパンツに上はあざやかな赤色。女性の服装は詳しくありませんので間違えているかもしれませんが、室内楽らしい、くつろいだ親密な雰囲気を意図しているのでしょうか。プログラムの解説は、山形弦楽四重奏団の Lavio さんが書いています。

最初のG.カンビーニ「3つの協奏的弦楽三重奏曲第1番ヘ長調」は、モーツァルトと同時代の古典派の作曲家だそうです。第1楽章、アレグロ・コン・ジュスト。第2楽章、ロンド、アレグレット。城さんが第1ヴァイオリンを担当します。流麗で心地よい音楽に、イタリア出身でパリで活躍したという経歴を納得しました。

次のセルゲイ・イヴァノヴィッチ・タネーエフは、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番、第2番を世界初演したピアニスト、作曲家、教育者だそうです。第1ヴァイオリンを黒瀬さんが担当。カンビーニとは異なり、旋律性よりも構築性に重点を置いた音楽のようです。

休憩の後、ドヴォルザークの弦楽三重奏曲。ドヴォルザークらしいリズミカルなメロディが豊富で、低音楽器のない編成なのに、旋律と響きの魅力で、美しいチャーミングな音楽になっています。特に、低音を受け持つヴィオラの役割が大きいと感じます。城さんが第1ヴァイオリンを担当。3人のレディの演奏に対してヘンな連想ですが、ドヴォルザークのこの音楽、ボヘミアの宿屋に町の音楽好きのおっさんたちが集まり、一杯機嫌で演奏を楽しむような、そんな印象を持ちました。

アンコールには、ドヴォルザークの「四つの小品」から第1曲と、日本の唱歌から2曲。「ふるさと」「おぼろ月夜」です。ヴァイオリンのおけいこ中らしい小さなお嬢ちゃんも大喜び。老人ホームなどで演奏したら、泣かれるかもしれません。アットホームな、いい演奏会でした。

プログラムは、

(1)カンビーニ、3つの協奏的弦楽三重奏曲 第1番 ヘ長調

(2)タネーエフ、弦楽三重奏曲 ニ長調、作品21

~休憩~

(3)ドヴォルザーク、弦楽三重奏曲 ハ長調、作品74

となっています。城香菜子さん(Vn)は、サーモンピンクというか肌色というか、ふわりとした半そで姿で、黒瀬美さん(Vn)はダークグレーのワンピース・ドレスで、田中知子さん(Vla)は黒のパンツに上はあざやかな赤色。女性の服装は詳しくありませんので間違えているかもしれませんが、室内楽らしい、くつろいだ親密な雰囲気を意図しているのでしょうか。プログラムの解説は、山形弦楽四重奏団の Lavio さんが書いています。

最初のG.カンビーニ「3つの協奏的弦楽三重奏曲第1番ヘ長調」は、モーツァルトと同時代の古典派の作曲家だそうです。第1楽章、アレグロ・コン・ジュスト。第2楽章、ロンド、アレグレット。城さんが第1ヴァイオリンを担当します。流麗で心地よい音楽に、イタリア出身でパリで活躍したという経歴を納得しました。

次のセルゲイ・イヴァノヴィッチ・タネーエフは、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番、第2番を世界初演したピアニスト、作曲家、教育者だそうです。第1ヴァイオリンを黒瀬さんが担当。カンビーニとは異なり、旋律性よりも構築性に重点を置いた音楽のようです。

休憩の後、ドヴォルザークの弦楽三重奏曲。ドヴォルザークらしいリズミカルなメロディが豊富で、低音楽器のない編成なのに、旋律と響きの魅力で、美しいチャーミングな音楽になっています。特に、低音を受け持つヴィオラの役割が大きいと感じます。城さんが第1ヴァイオリンを担当。3人のレディの演奏に対してヘンな連想ですが、ドヴォルザークのこの音楽、ボヘミアの宿屋に町の音楽好きのおっさんたちが集まり、一杯機嫌で演奏を楽しむような、そんな印象を持ちました。

アンコールには、ドヴォルザークの「四つの小品」から第1曲と、日本の唱歌から2曲。「ふるさと」「おぼろ月夜」です。ヴァイオリンのおけいこ中らしい小さなお嬢ちゃんも大喜び。老人ホームなどで演奏したら、泣かれるかもしれません。アットホームな、いい演奏会でした。