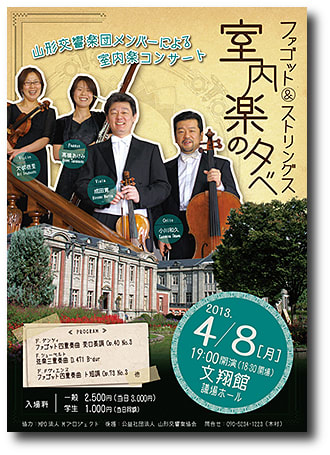

7月25日(木):平日の夕方の演奏会は、幸いにお天気もまずまずで、気温は26度くらいでしょうか。文翔館議場ホールの会場は、いつもの縦型配置ではなくて、ステージを中央北側に取り、座席が左右(東西)に広がったスタイルです。お客様の顔ぶれも、山形弦楽四重奏団の時とは少々異なっており、小さいお子ちゃまたちの姿も見られました。これはプログラムのせいもあるのでしょうか。マニアック路線というよりも、少しだけお楽しみ方向にもシフトしつつ、音楽上の課題に取り組む演奏会を目指しているのでしょう。

プログラムは、A5判の一枚もので、表面には演奏曲目、裏面にはメンバーのプロフィール等が書かれています。いわゆるプログラムノートのような曲目解説はありません。

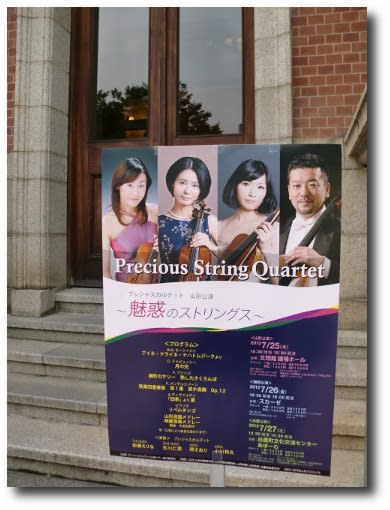

メンバーは、第1ヴァイオリンが加藤えりなさん、第2ヴァイオリンは古川仁菜さん、ヴィオラが岡さおりさん、チェロが山響首席の小川和久さんです。

曲目は、

というものです。当初は、メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲は第2番ではなく第1番が予定されていましたが、同じ山響メンバーからなる山形弦楽四重奏団の、わずか10日前に行われた第48回定期演奏会で同じ第1番を取り上げたばかり。そのため、第2番に変更することにしたらしいです。

最初はモーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」です。安定感のある演奏に、一気に引き込まれます。続いて、F.ブリッジの「横町のサリー」「熟したさくらんぼ」の二曲。フランク・ブリッジという作曲家(*1)の名前は初めて知りました。この曲は、後で調べてみたら1916年の作品のようですが、聴いていては大戦間期の英国の濃厚な香りがしました。アル・カポネと同時代のイギリスです。

続いて木島由美子さんの編曲で、「やまがたのうたラプソディ」。「千歳山かァ~らなァ~、紅花の種播いたヨ~」が「ヨォ~イサノマカァ~ショ~、エ~ンヤコラマァ~カセ~」に代わり、Vc-Vla-2ndVn-1stVn と移って四声で。曲想がガラリと変わり、「ヤッショーマカショでシャンシャンシャン!」から「めでためで~たァ~の~ォ、若~松さ~ま~よ~ォ」へ元気良く。これは楽しい。

同じく木島由美子さんの編曲で、映画音楽メドレーです。レーザーディスクで何度も繰り返し楽しんだ「マイフェアレディ」より「踊り明かそう」。1st-Vnの加藤さんが少しだけジャズ・ヴァイオリン風味を取り入れて。ところが次の曲とその次の曲の名前が出てこない。メロディはそらで歌えるのに題名が出てこないのは、なんとも歯がゆい。うにさ~ん(*2)、この曲の題名、な~に?

次のは「寅さん」ですね~。これは意外にも弦楽四重奏に似合うのですね!驚きです。最後は、ダッダララッタ~タ ダッダララッタ~タ チャラ~ラララ~ン。「007」のテーマ!

いや~、中高年にはなんとも口惜し楽しいひとときでした(^o^)/

そしてガーシュインの歌劇「ポーギーとベス」から「サマータイム」。もともとは気だるく物憂げな気分の曲ですが、赤に黒の花模様や藤色やピンクのドレスがお似合いの三人のレディが発する雰囲気は健全で、黒ずくめの小川さんも紳士的でしたので、米国南部というよりは東部ボストンあたりの雰囲気の上品な「サマータイム」でした。でも、崩れた退廃的ムードよりも、こういう雰囲気のほうが実は好きだったりして(^o^)/

びっくりしたのが前半最後のプログラム、ヴィヴァルディ「四季」の3曲目、「夏」の第3楽章。これはもう、1st-Vnの加藤さんがまなじりを決して挑む激速テンポで、四人の気迫が伝わるすごい演奏。思い切りのよさと技巧とが見事なプレスト楽章となって、圧倒的でした。

以上で、前半のプログラムを終わります。続きはまた明日。

(*1):フランク・ブリッジ

(*2):うにの五線ノートから…~作曲家・木島由美子さんの楽しいブログ

プログラムは、A5判の一枚もので、表面には演奏曲目、裏面にはメンバーのプロフィール等が書かれています。いわゆるプログラムノートのような曲目解説はありません。

メンバーは、第1ヴァイオリンが加藤えりなさん、第2ヴァイオリンは古川仁菜さん、ヴィオラが岡さおりさん、チェロが山響首席の小川和久さんです。

曲目は、

モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジークより第1楽章

F.ブリッジ 「横町のサリー」「熟したさくらんぼ」

木島由美子編曲「やまがたのうたラプソディ」「映画音楽メドレー」

ガーシュイン 「ポーギーとベス」より「サマータイム」

ヴィヴァルディ「四季」より「夏」

メンデルスゾーン 弦楽四重奏曲第2番 イ短調 Op.13

というものです。当初は、メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲は第2番ではなく第1番が予定されていましたが、同じ山響メンバーからなる山形弦楽四重奏団の、わずか10日前に行われた第48回定期演奏会で同じ第1番を取り上げたばかり。そのため、第2番に変更することにしたらしいです。

最初はモーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」です。安定感のある演奏に、一気に引き込まれます。続いて、F.ブリッジの「横町のサリー」「熟したさくらんぼ」の二曲。フランク・ブリッジという作曲家(*1)の名前は初めて知りました。この曲は、後で調べてみたら1916年の作品のようですが、聴いていては大戦間期の英国の濃厚な香りがしました。アル・カポネと同時代のイギリスです。

続いて木島由美子さんの編曲で、「やまがたのうたラプソディ」。「千歳山かァ~らなァ~、紅花の種播いたヨ~」が「ヨォ~イサノマカァ~ショ~、エ~ンヤコラマァ~カセ~」に代わり、Vc-Vla-2ndVn-1stVn と移って四声で。曲想がガラリと変わり、「ヤッショーマカショでシャンシャンシャン!」から「めでためで~たァ~の~ォ、若~松さ~ま~よ~ォ」へ元気良く。これは楽しい。

同じく木島由美子さんの編曲で、映画音楽メドレーです。レーザーディスクで何度も繰り返し楽しんだ「マイフェアレディ」より「踊り明かそう」。1st-Vnの加藤さんが少しだけジャズ・ヴァイオリン風味を取り入れて。ところが次の曲とその次の曲の名前が出てこない。メロディはそらで歌えるのに題名が出てこないのは、なんとも歯がゆい。うにさ~ん(*2)、この曲の題名、な~に?

次のは「寅さん」ですね~。これは意外にも弦楽四重奏に似合うのですね!驚きです。最後は、ダッダララッタ~タ ダッダララッタ~タ チャラ~ラララ~ン。「007」のテーマ!

いや~、中高年にはなんとも口惜し楽しいひとときでした(^o^)/

そしてガーシュインの歌劇「ポーギーとベス」から「サマータイム」。もともとは気だるく物憂げな気分の曲ですが、赤に黒の花模様や藤色やピンクのドレスがお似合いの三人のレディが発する雰囲気は健全で、黒ずくめの小川さんも紳士的でしたので、米国南部というよりは東部ボストンあたりの雰囲気の上品な「サマータイム」でした。でも、崩れた退廃的ムードよりも、こういう雰囲気のほうが実は好きだったりして(^o^)/

びっくりしたのが前半最後のプログラム、ヴィヴァルディ「四季」の3曲目、「夏」の第3楽章。これはもう、1st-Vnの加藤さんがまなじりを決して挑む激速テンポで、四人の気迫が伝わるすごい演奏。思い切りのよさと技巧とが見事なプレスト楽章となって、圧倒的でした。

以上で、前半のプログラムを終わります。続きはまた明日。

(*1):フランク・ブリッジ

(*2):うにの五線ノートから…~作曲家・木島由美子さんの楽しいブログ