2日目は、今回最もハードな行程となる。峠越がいくつもあり、予定通りのコースを走破できるかも未知数だ。ホテルの朝食はないので、朝7時にホテルを出る。

昨夜は大雨で、部屋にも雨の音がずっと聞こえていたが、夜明けとともに雨は止み、素晴らしい雨上がりの朝となっていた。

尾鷲駅前のコンビニまで行って朝食を買い、店の前で朝食を済ます。朝食を済ますと、尾鷲市内の熊野古道に入っていく。住宅地内の古道は細い道が多く、迷路のような道を進んで行く。

民家の裏の路地を進む道もある。

矢ノ川に架かる矢ノ川橋を渡る。

橋を渡り切ったところで後方を振り返ると、前日越えてきた馬越峠方面が見える。矢ノ川橋周辺は、かつて巨大な石油コンビナート施設があったようだが、今は大きな石油タンクもなく更地となっていた。

八鬼山峠入り口を示す道標。八鬼山峠(頂上)まで4340m、140分とあり、思いのほか時間がかかりそうだ。

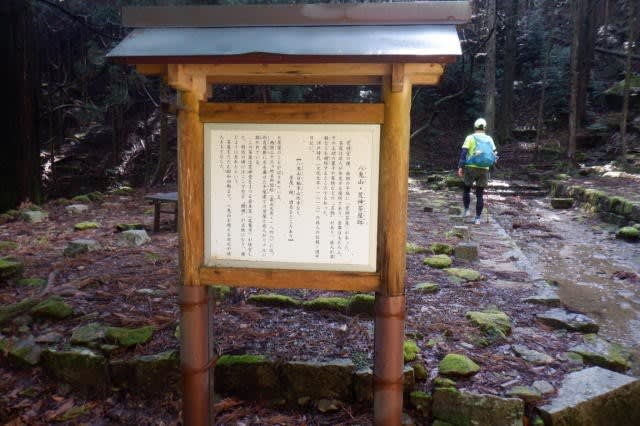

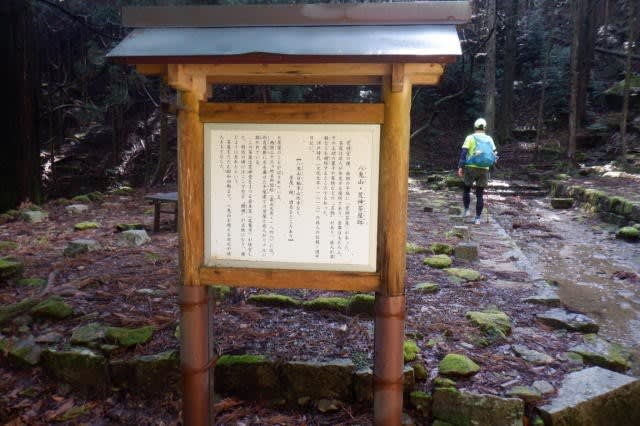

本格的な登山道となる八鬼山峠登山口。

早速、石畳の登山道が始まる。天気は良かったものの、雨上がりの登山道は、大雨のせいで湧き水が大量に湧き出し、石畳の上を流れていた。

入口にあった杖が役立ち、石畳の上を慎重に滑らないよう歩いていく。

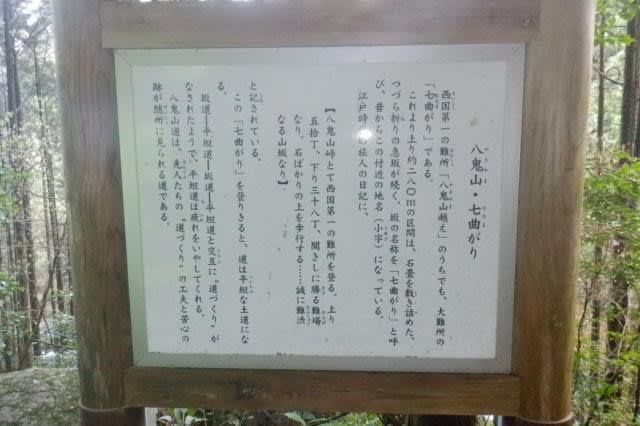

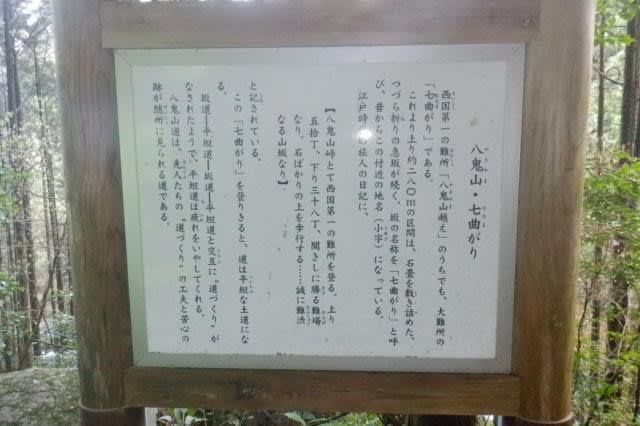

八鬼山峠は、西国第一の難所といわれ、かつては山賊や狼が出没して巡礼者を苦しめたという。そんな八鬼山越えの中でも最も勾配がきつい難所で、延々と石畳の急坂が続くのが、七曲がりだ。七曲がりを登りきると平坦な道に出る。

小さな沢も、いつもに増して水量が多いようだ。

熊野古道の峠道には、あちこちに大きな岩が見られるが、八鬼山越えでひときわ目立つ大岩は、蓮華石と烏帽子岩。背の高い岩が烏帽子岩で、手前の横幅の広い岩が蓮華岩だ。

苔むした大岩が周りにゴロゴロしている石畳の道をさらに登っていく。

荒神堂に到着する。ここには、西暦702年に創基された八鬼山日輪寺があったそうだが、今は、寺院は残っておらず、荒神堂に仏像が納められているという。

荒神堂の前には、荒神茶屋跡も残っている。

10:20。八鬼山山頂647mに到着する。登り口から案内板通り約2時間かかっていた。

八鬼山山頂は眺望がないが、さくらの森広場では海側を広く見渡せる。この高さからの眺望は伊勢路随一で、ここまで頑張ってきたご褒美のような眺めだ。

さくらの森広場から1時間ほどで江戸道を下り、西国第一の難所といわれる八鬼山峠越が終わった。尚、下山の途中には江戸道と明治道の分岐を表す道標があるが、明治道の方は現在整備されておらず危険だという。世界遺産に登録されているのは江戸道という事で、必ず江戸道の方を通った方が良い。

お世話になった杖を返していく。

さらに15分ほど歩くと、三木里海水浴場に到着する。入り江の中にある美しい海水浴場だ。

ちょうど12時となり、近くにはトイレもあり、東屋でランチとする。

三木里からヨコネ道と呼ばれる山道に入る。

展望がいい場所からは、三木里海水浴場や八鬼山方面が良く見える。

三木峠を越え、次の羽後峠で一休み。

賀田駅を過ぎると、曽根次郎坂・太郎坂に入る。尾鷲市賀田から熊野市二木島へ抜ける甫母峠を越えるコースだ。「次郎・太郎」の名前の由来は、かつて「志摩の国」と「紀伊の国」の国境であったため、「自領・他領」がなまったものだという。まず、最初に登るのが次郎坂だ。途中には、鯨の形をした鯨岩がある。

甫母峠を越え、太郎坂に進む。

16:10。二木島駅に到着し、ここから電車に乗って阿田和駅まで向かい、阿田和駅前の宿に泊まる予定だ。

当初の予定では、この先の二木島峠、逢神坂峠を越え、新鹿駅まで行く予定だったが、やはり無謀な計画であった。電車の本数が少なく、1本乗り過ごすと、次の電車が来るまで2時間近くも待たなくてはならない。難所の八鬼山峠越でかなり体力的にもきつかったので、一駅手前で電車に乗って正解だった。

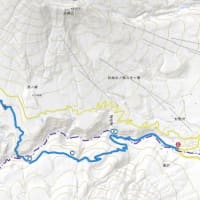

参考1.2日目のコースマップ

参考2.2日目の高低図&コースタイム

「2021第3回熊野古道ジャーニーマラニック:伊勢路編その2-3日目」に続く。

昨夜は大雨で、部屋にも雨の音がずっと聞こえていたが、夜明けとともに雨は止み、素晴らしい雨上がりの朝となっていた。

尾鷲駅前のコンビニまで行って朝食を買い、店の前で朝食を済ます。朝食を済ますと、尾鷲市内の熊野古道に入っていく。住宅地内の古道は細い道が多く、迷路のような道を進んで行く。

民家の裏の路地を進む道もある。

矢ノ川に架かる矢ノ川橋を渡る。

橋を渡り切ったところで後方を振り返ると、前日越えてきた馬越峠方面が見える。矢ノ川橋周辺は、かつて巨大な石油コンビナート施設があったようだが、今は大きな石油タンクもなく更地となっていた。

八鬼山峠入り口を示す道標。八鬼山峠(頂上)まで4340m、140分とあり、思いのほか時間がかかりそうだ。

本格的な登山道となる八鬼山峠登山口。

早速、石畳の登山道が始まる。天気は良かったものの、雨上がりの登山道は、大雨のせいで湧き水が大量に湧き出し、石畳の上を流れていた。

入口にあった杖が役立ち、石畳の上を慎重に滑らないよう歩いていく。

八鬼山峠は、西国第一の難所といわれ、かつては山賊や狼が出没して巡礼者を苦しめたという。そんな八鬼山越えの中でも最も勾配がきつい難所で、延々と石畳の急坂が続くのが、七曲がりだ。七曲がりを登りきると平坦な道に出る。

小さな沢も、いつもに増して水量が多いようだ。

熊野古道の峠道には、あちこちに大きな岩が見られるが、八鬼山越えでひときわ目立つ大岩は、蓮華石と烏帽子岩。背の高い岩が烏帽子岩で、手前の横幅の広い岩が蓮華岩だ。

苔むした大岩が周りにゴロゴロしている石畳の道をさらに登っていく。

荒神堂に到着する。ここには、西暦702年に創基された八鬼山日輪寺があったそうだが、今は、寺院は残っておらず、荒神堂に仏像が納められているという。

荒神堂の前には、荒神茶屋跡も残っている。

10:20。八鬼山山頂647mに到着する。登り口から案内板通り約2時間かかっていた。

八鬼山山頂は眺望がないが、さくらの森広場では海側を広く見渡せる。この高さからの眺望は伊勢路随一で、ここまで頑張ってきたご褒美のような眺めだ。

さくらの森広場から1時間ほどで江戸道を下り、西国第一の難所といわれる八鬼山峠越が終わった。尚、下山の途中には江戸道と明治道の分岐を表す道標があるが、明治道の方は現在整備されておらず危険だという。世界遺産に登録されているのは江戸道という事で、必ず江戸道の方を通った方が良い。

お世話になった杖を返していく。

さらに15分ほど歩くと、三木里海水浴場に到着する。入り江の中にある美しい海水浴場だ。

ちょうど12時となり、近くにはトイレもあり、東屋でランチとする。

三木里からヨコネ道と呼ばれる山道に入る。

展望がいい場所からは、三木里海水浴場や八鬼山方面が良く見える。

三木峠を越え、次の羽後峠で一休み。

賀田駅を過ぎると、曽根次郎坂・太郎坂に入る。尾鷲市賀田から熊野市二木島へ抜ける甫母峠を越えるコースだ。「次郎・太郎」の名前の由来は、かつて「志摩の国」と「紀伊の国」の国境であったため、「自領・他領」がなまったものだという。まず、最初に登るのが次郎坂だ。途中には、鯨の形をした鯨岩がある。

甫母峠を越え、太郎坂に進む。

16:10。二木島駅に到着し、ここから電車に乗って阿田和駅まで向かい、阿田和駅前の宿に泊まる予定だ。

当初の予定では、この先の二木島峠、逢神坂峠を越え、新鹿駅まで行く予定だったが、やはり無謀な計画であった。電車の本数が少なく、1本乗り過ごすと、次の電車が来るまで2時間近くも待たなくてはならない。難所の八鬼山峠越でかなり体力的にもきつかったので、一駅手前で電車に乗って正解だった。

参考1.2日目のコースマップ

参考2.2日目の高低図&コースタイム

「2021第3回熊野古道ジャーニーマラニック:伊勢路編その2-3日目」に続く。