ウッディパル余呉に宿泊した翌日、車で余呉駅まで向かう。この日は、前日余呉湖を数周走ったランナーたちの一部が参加し、総勢18人の大パーティで山を登ることになった。

余呉駅からは、ウッディパル余呉のマイクロバスで山本山の登山口まで送って貰う。スタートは、山本山の登山口がある朝日山神社からだ。

山本山は、朝日山ともいい、神社の名前はそこから付いているようだ。かなり歴史のある神社らしく、この辺りは、近江高天原の一説があるそうだ。

神社の脇にある登山口から山本山に登り始める。

天孫御降臨御聖域という石柱があり、こんな所にも天孫降臨伝説があったとは思いもよらなかった。霧島の高千穂峰がよく知られているが、やはり各地にそんな伝説が伝わっているのだろう。

しばらくすると常楽寺の参道に入り、個性的な表情の石仏群に出迎えられる。

30分ほどで、山本山城址に到着する。ここから眺める琵琶湖と竹生島はまさに絶景だ。

山本山山頂324.4mの三角点に到着。

山本山城は、今から約800年前、近江源氏の山本義経が居城したと伝わるそうだ。本丸、二の丸、三の丸、馬の蹴り跡等が残っており、本丸の土塁は高さ2メートルを超えるという。

山本山から1時間ほど歩いてきた。開けた場所から後方を振り返ると、お椀を伏せたような形の山本山がくっきり見える。

さらに緩やかな稜線が続く。西野山320mを通過。

丸山360.4mを通過。この稜線沿いには数多くの古墳群が点在している。こんもりと高くなっているのはすべて古墳だと考えてよいようだ。

登山道を下っていくと、前方に大きな山塊が見えてきた。最後のピークとなる賤ヶ岳だ。

竹生島が最初よりずいぶん遠くに見えるようになった。

琵琶湖の北端が見える場所まで歩いてきた。

再び登り返すと、合戦で有名な賤ヶ岳山頂は間近だ。

もう一度振り返ると、ずっと歩いてきた稜線が手に取るようによく分かる。山本山や琵琶湖の位置関係がよく分かる。

東側を見ると、小谷城のあった小谷山、そしてその奥には百名山の伊吹山も見える。

賤ヶ岳山頂421mで記念撮影。余呉湖をバックに最高のロケーションだ。

余呉湖の湖面は、まったく揺るがず鏡のように穏やかだ。前日の天気が嘘のように、素晴らしい天気となった.

賤ヶ岳は、1583年(天正11年)、羽柴秀吉と柴田勝家が覇権を争った「賤ヶ岳の戦い」の戦場跡で、山頂付近には戦跡碑、戦没者の碑がある。

賤ヶ岳からは余呉湖の東岸の稜線を歩いていく。この辺りも賤ケ岳の合戦に絡んだ史跡が数多くある。柴田勝家側の武将左久間盛政に奇襲をかけられ、討ち死にした中川清秀の遺体は、土民達により谷に降ろされ、そのときこの池で首を洗ったといわれる。

大岩山砦跡には、羽柴秀吉側の武将である中川清秀の墓があり、地元では毎年法要が行われているそうだ。

ゴールまであと僅か。鐘を突いて無事下山の礼を念じる。

鳥居をくぐれば、すぐに車道だ。

歩道を歩くと余呉駅が見えてくる。

余呉川沿いの桜はもう散ってしまっていたが、菜の花はまだきれいに咲いている。

14:14。余呉駅に到着する。山本山~賤ヶ岳縦走コースを無事踏破。気持ちのよい縦走路だった。

参考1.山本山~賤ヶ岳の高低図&コースタイム

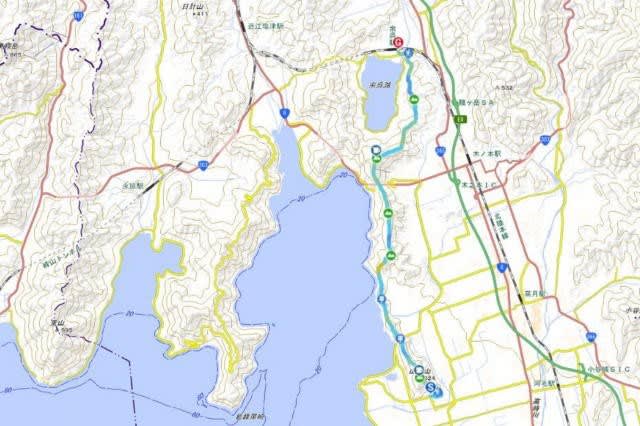

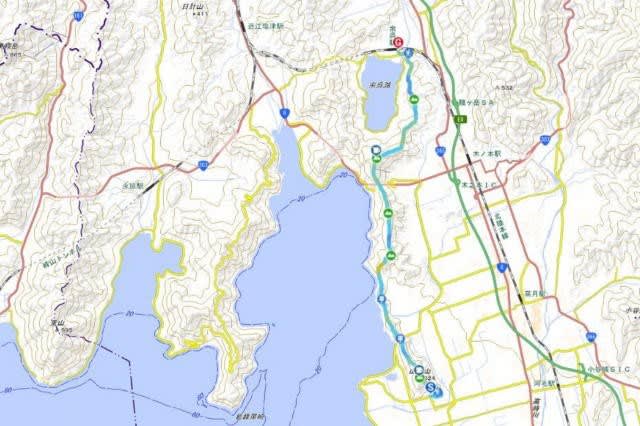

参考2.山本山~賤ヶ岳のコースマップ

余呉駅からは、ウッディパル余呉のマイクロバスで山本山の登山口まで送って貰う。スタートは、山本山の登山口がある朝日山神社からだ。

山本山は、朝日山ともいい、神社の名前はそこから付いているようだ。かなり歴史のある神社らしく、この辺りは、近江高天原の一説があるそうだ。

神社の脇にある登山口から山本山に登り始める。

天孫御降臨御聖域という石柱があり、こんな所にも天孫降臨伝説があったとは思いもよらなかった。霧島の高千穂峰がよく知られているが、やはり各地にそんな伝説が伝わっているのだろう。

しばらくすると常楽寺の参道に入り、個性的な表情の石仏群に出迎えられる。

30分ほどで、山本山城址に到着する。ここから眺める琵琶湖と竹生島はまさに絶景だ。

山本山山頂324.4mの三角点に到着。

山本山城は、今から約800年前、近江源氏の山本義経が居城したと伝わるそうだ。本丸、二の丸、三の丸、馬の蹴り跡等が残っており、本丸の土塁は高さ2メートルを超えるという。

山本山から1時間ほど歩いてきた。開けた場所から後方を振り返ると、お椀を伏せたような形の山本山がくっきり見える。

さらに緩やかな稜線が続く。西野山320mを通過。

丸山360.4mを通過。この稜線沿いには数多くの古墳群が点在している。こんもりと高くなっているのはすべて古墳だと考えてよいようだ。

登山道を下っていくと、前方に大きな山塊が見えてきた。最後のピークとなる賤ヶ岳だ。

竹生島が最初よりずいぶん遠くに見えるようになった。

琵琶湖の北端が見える場所まで歩いてきた。

再び登り返すと、合戦で有名な賤ヶ岳山頂は間近だ。

もう一度振り返ると、ずっと歩いてきた稜線が手に取るようによく分かる。山本山や琵琶湖の位置関係がよく分かる。

東側を見ると、小谷城のあった小谷山、そしてその奥には百名山の伊吹山も見える。

賤ヶ岳山頂421mで記念撮影。余呉湖をバックに最高のロケーションだ。

余呉湖の湖面は、まったく揺るがず鏡のように穏やかだ。前日の天気が嘘のように、素晴らしい天気となった.

賤ヶ岳は、1583年(天正11年)、羽柴秀吉と柴田勝家が覇権を争った「賤ヶ岳の戦い」の戦場跡で、山頂付近には戦跡碑、戦没者の碑がある。

賤ヶ岳からは余呉湖の東岸の稜線を歩いていく。この辺りも賤ケ岳の合戦に絡んだ史跡が数多くある。柴田勝家側の武将左久間盛政に奇襲をかけられ、討ち死にした中川清秀の遺体は、土民達により谷に降ろされ、そのときこの池で首を洗ったといわれる。

大岩山砦跡には、羽柴秀吉側の武将である中川清秀の墓があり、地元では毎年法要が行われているそうだ。

ゴールまであと僅か。鐘を突いて無事下山の礼を念じる。

鳥居をくぐれば、すぐに車道だ。

歩道を歩くと余呉駅が見えてくる。

余呉川沿いの桜はもう散ってしまっていたが、菜の花はまだきれいに咲いている。

14:14。余呉駅に到着する。山本山~賤ヶ岳縦走コースを無事踏破。気持ちのよい縦走路だった。

参考1.山本山~賤ヶ岳の高低図&コースタイム

参考2.山本山~賤ヶ岳のコースマップ