夜明けまで雨が降っていたが、ホテルを出る頃、雨が上がっていた。念のため、雨具を着て周参見駅まで向かう。

5分ほどで周参見駅に到着する。

10分ほどJRに乗って見老津駅で降りる。昨日もここまで来たので2回目だ。

国道を少し進み、大辺路の看板を見ながら坂を上がって行くと小学校に出る。地図を見ると、小学校の校庭を通るとあり、校庭の中を通っていく。数年前にすでに廃校になっていたようだ。

コースから少し外れるが、入り口に「童謡の園」という案内があったので、どんなところかと寄り道していく。すさみ町の海岸沿いにあり、昭和62年10月にできた日本で初めての童謡を集大成した公園だそうだ。

紀州ゆかりの「まりと殿様」「鳩ポッポ」「お花が笑った」をはじめ心に残る10曲の童謡を集めているという。ボタンを押すと「まりと殿様」が聞こえてくる。

こちらは、「鳩ポッポ」。

「お花が笑った」。園内は無料なので、全部回ることもできるのだが、雨が今にも降りそうなので、3ヶ所ほどで切り上げ先に進む。

道の駅「すさみ」に着くと、雨が降り出してきた。やはり、天気予報通りだ。雨宿りを兼ねて、隣接する『エビとカニの水族館』に入館料を払って見学していく。ここは、エビやカニなどの甲殻類専門の小さな水族館だ。

手作り感に溢れ、アットホームな雰囲気の漂うこの水族館は、”日本一貧乏な水族館”を自称する崖っぷちに立たされた水族館だというが、珍しいカニやエビが見られて面白かった。

雨は止まないので、道の駅の中で雨具を着て、大辺路を再び進む。里野の浜前まで来た。

ここからは、砂浜の中を進む。

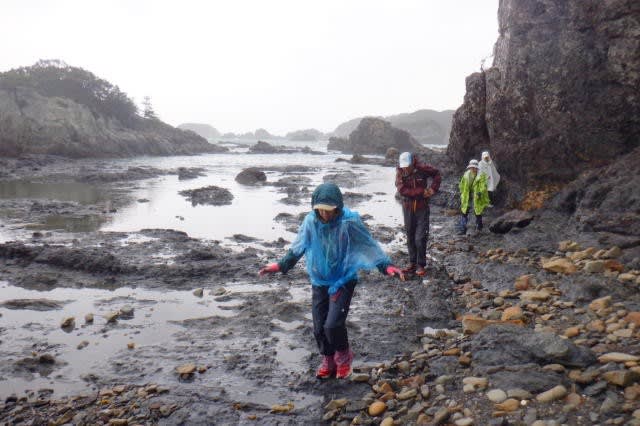

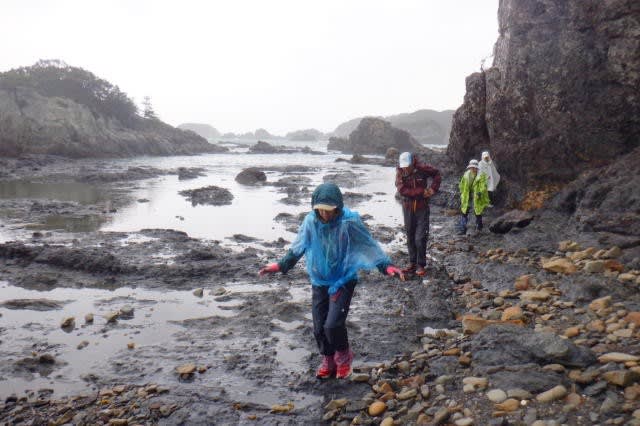

砂浜から、磯の岩礁を回り込んでいく。

今までの大辺路とは、まったく趣が変わり、ちょっとしたアドベンチャーだ。

12時を回り、お腹が空いてきたが、雨が降っているので休む場所がない。ちょうど和深駅が近かったので駅で昼食にしようと思って立ち寄ってみたが、小さな駅で全員が座れるような場所もない。小さな駅舎で、立ち休憩しながら昼食にする。

反対側のホームに一風変わったモニュメントがあり、何だろうと近寄ってみると、平野功二監督が紀南を舞台にした自主製作映画「たまご」のロケ地が和深駅だったらしく、それを記念した“たまご”のモニュメントらしい。

雨は小降りとなり、新田平見道の入り口に入った。

田子駅を過ぎると、富山平見道の入り口に入った。

富山平見道に入り、最初は順調に進んだのだが、後半になって道が不明瞭となった。雨で道が泥濘、どこに進んでいいかわからない。ゴールとなる田並駅の電車の時間にもあまり余裕がない。藪漕ぎをして進めば国道に出られる可能性もあったが、安全を考え、元来た道を戻り、国道に出る。あとは、国道をひたすら進む。

14:35。新宮方面行電車の発車時間10数分前に田並駅に無事到着する。

紀伊勝浦駅でのワイドビュー南紀の乗車時間まで待ち時間があったので、駅前の日帰り温泉に入って濡れた服を着替え、無事帰路についた。今回は、予定通りできなかった部分もあったが、臨機応変にスケジュール変更ができて、最後はぴったり帰りの電車に乗ることが出来たので、結果オーライで悔いは残らなかった。体力的にもキツイ行程だったが、全員落伍することもなく、付いてきてもらえたのもありがたかった。

参考1.3日目のコースマップ

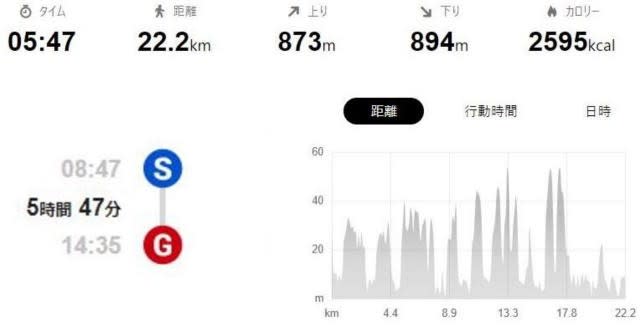

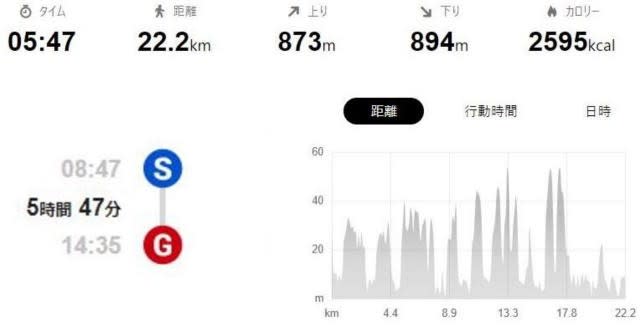

参考2.3日目の高低図&コースタイム

5分ほどで周参見駅に到着する。

10分ほどJRに乗って見老津駅で降りる。昨日もここまで来たので2回目だ。

国道を少し進み、大辺路の看板を見ながら坂を上がって行くと小学校に出る。地図を見ると、小学校の校庭を通るとあり、校庭の中を通っていく。数年前にすでに廃校になっていたようだ。

コースから少し外れるが、入り口に「童謡の園」という案内があったので、どんなところかと寄り道していく。すさみ町の海岸沿いにあり、昭和62年10月にできた日本で初めての童謡を集大成した公園だそうだ。

紀州ゆかりの「まりと殿様」「鳩ポッポ」「お花が笑った」をはじめ心に残る10曲の童謡を集めているという。ボタンを押すと「まりと殿様」が聞こえてくる。

こちらは、「鳩ポッポ」。

「お花が笑った」。園内は無料なので、全部回ることもできるのだが、雨が今にも降りそうなので、3ヶ所ほどで切り上げ先に進む。

道の駅「すさみ」に着くと、雨が降り出してきた。やはり、天気予報通りだ。雨宿りを兼ねて、隣接する『エビとカニの水族館』に入館料を払って見学していく。ここは、エビやカニなどの甲殻類専門の小さな水族館だ。

手作り感に溢れ、アットホームな雰囲気の漂うこの水族館は、”日本一貧乏な水族館”を自称する崖っぷちに立たされた水族館だというが、珍しいカニやエビが見られて面白かった。

雨は止まないので、道の駅の中で雨具を着て、大辺路を再び進む。里野の浜前まで来た。

ここからは、砂浜の中を進む。

砂浜から、磯の岩礁を回り込んでいく。

今までの大辺路とは、まったく趣が変わり、ちょっとしたアドベンチャーだ。

12時を回り、お腹が空いてきたが、雨が降っているので休む場所がない。ちょうど和深駅が近かったので駅で昼食にしようと思って立ち寄ってみたが、小さな駅で全員が座れるような場所もない。小さな駅舎で、立ち休憩しながら昼食にする。

反対側のホームに一風変わったモニュメントがあり、何だろうと近寄ってみると、平野功二監督が紀南を舞台にした自主製作映画「たまご」のロケ地が和深駅だったらしく、それを記念した“たまご”のモニュメントらしい。

雨は小降りとなり、新田平見道の入り口に入った。

田子駅を過ぎると、富山平見道の入り口に入った。

富山平見道に入り、最初は順調に進んだのだが、後半になって道が不明瞭となった。雨で道が泥濘、どこに進んでいいかわからない。ゴールとなる田並駅の電車の時間にもあまり余裕がない。藪漕ぎをして進めば国道に出られる可能性もあったが、安全を考え、元来た道を戻り、国道に出る。あとは、国道をひたすら進む。

14:35。新宮方面行電車の発車時間10数分前に田並駅に無事到着する。

紀伊勝浦駅でのワイドビュー南紀の乗車時間まで待ち時間があったので、駅前の日帰り温泉に入って濡れた服を着替え、無事帰路についた。今回は、予定通りできなかった部分もあったが、臨機応変にスケジュール変更ができて、最後はぴったり帰りの電車に乗ることが出来たので、結果オーライで悔いは残らなかった。体力的にもキツイ行程だったが、全員落伍することもなく、付いてきてもらえたのもありがたかった。

参考1.3日目のコースマップ

参考2.3日目の高低図&コースタイム