化野念仏寺は、弘仁2年(811年)、空海が五智山如来寺を建立し、野ざらしになっていた遺骸を埋葬したのに始まるとされている。境内には約8000体という夥しい数の石仏・石塔が並んでおり、化野に散在していた多くの無縁仏を掘り出して集めたものだという。まるで、この世ではないような不思議な光景だ。

毎年8月23・24日には、西院の河原に祀られている無縁仏の石塔・石仏の前にろうそくをともす千灯供養が行われる。この日はお地蔵さまの縁日である地蔵盆の日で、ろうそくのあかりに照らされた石仏や石塔は幻想的だという。同行していたMさんは、愛宕山に登りたいとのことで、ここで別れる。

京都で一番高い山・愛宕山の麓にある「平野屋」まで来た。ここは、四百年の歴史を持つ由緒正しいお茶屋さんで、春は山菜、夏は鮎、秋は松茸、冬はぼたん鍋と、季節ごとに色とりどりの京都らしいお料理が楽しめる店だという。

平野屋の前で結婚式の前撮りをしているカップルを見ながら先に進むが、地図を見るとどうも道が違う。よく確認すると、平野屋の手前の鳥居を左に行かなければいけなかったようだ。急いで元に戻る。

12:46。六丁峠を越える。気温は10℃だ。

金鈴峡と呼ばれる渓谷に入っていく。しばらくするとコンクリートの橋があり、増水時には水面下に沈んでしまう潜没橋だ。

対岸に、アニメに出てきそうな扮装の人たちを見つけた。コスプレマニアの撮影会みたいだ。

渓谷の中をさらに進む。今までとはまるで雰囲気が違うワイルドな道だ。

滝もある。

清滝橋が見えてきた。

渓谷と紅葉がいい雰囲気だ。

金鈴橋を過ぎると京都一周トレイルの北山西部コースに入る。植林された幹が、まるで鉛筆が並んでいるようにそろっている。

人工滝の流れが、まるで絹布を垂らしたように美しい。

高雄では、料理店や茶屋が川の上や、屋外で川のよく見える位置に座敷を作り、料理を提供する川床がたくさんある。

槇尾山西明寺の指月橋までやってきた。西明寺は、高雄山の神護寺、栂尾山の高山寺とともに三尾の名刹のひとつだ。指月橋の周辺では紅葉のグラデーションも見られ、境内も紅葉の名所で知られている。

近くで買ったモミジのてんぷらを食べる。

紅葉の時期としては、やや盛りを過ぎていたようだが、クリスマスツリーのような大木が目についた。

苔むした灯篭。

14:14。西明寺山門で記念撮影。

今回の最終目的地、白雲橋は西明寺から歩いて数分だ。思ったより時間が早く、バスの時間にも余裕があったので、高山寺にも寄っていくことにした。高山寺は、鎌倉時代に明恵上人が創建したお寺で、世界文化遺産にも登録されている。また、高山寺は日本茶発祥の地ともいわれ日本最古の茶園があることでも知られている。

ただ、日本最古とはいえ見ためは普通の茶園と変わりはない。

で

残念なことに本堂のある境内は、台風21号の影響で甚大な被害にあって今なお復旧困難な状況であり中には入れないという。仕方ないので、茶園だけ見て引き返し、京都駅行のバスに乗ることにした。京都一周トレイルの被害状況も白雲橋より先は通行止めになっているとの事で今回はこれでゴールとなった。

臨時バスがすぐやってきたのでバスに乗ったが、途中で仁和寺の前を通るので、仁和寺に寄っていくことにした。仁和寺は、京都マラソンのコースに入っており、この大きな山門は見覚えがある。

広い境内を進んでいく。

重要文化財の「五重塔」。高さ36m余り、寛永年間当時の建築技術を集めて造られとされるこの塔は、各層の屋根の大きさがほぼ同じという江戸時代の建築らしい特徴を示し、近世(江戸時代)に建てられた五重塔の代表作といわれている。

国宝の「金堂」。本尊の阿弥陀三尊像が祀られていたことから、一般的な寺院では本堂にあたるが仁和寺では金堂と呼ばれているそうだ。

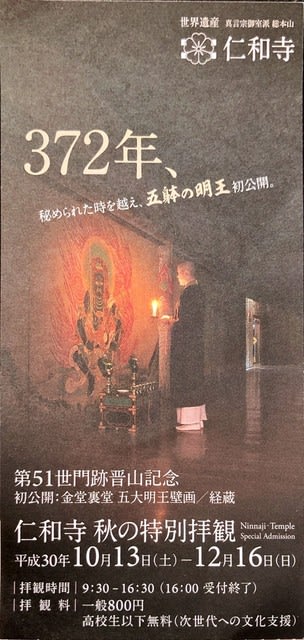

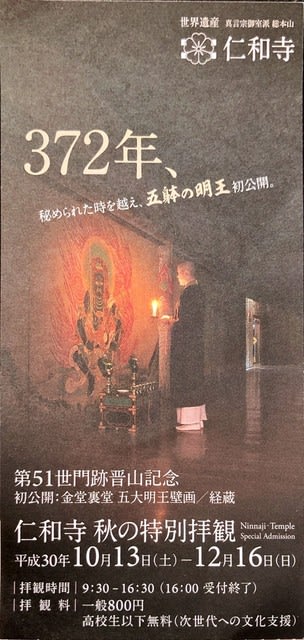

金堂では、秋の特別拝観ということで、京都御所より移築されてからの372年間、非公開を貫いてきた金堂裏堂の五大明王壁画を第51世門跡晋山記念として初公開していた。不動明王など色鮮やかな壁画に興味をそそられ、早速見ていくことにした。

金堂の本尊の後ろ側にある木製の壁(高さ約2.2メートル、幅約15メートル)に、不動明王を中心にして五大明王が横に並んでいる。手に剣と縄を持つ不動明王は唇をかみしめてにらみつけるような表情で、体には群青色、火炎には朱色が使われ、巻き毛の細部まで描き込まれている。通常、一般の人は入れない場所だというだけに本物を見ることができて良かった。撮影はできないので、購入したはがきセットのパッケージで紹介する。

その後は、私鉄、地下鉄を乗り継ぎ京都駅まで行って新幹線で帰った。初めての京都一周トレイルは、京都の歴史と文化を学びながら、紅葉と渓谷美などを堪能し贅沢な旅ランとなった。

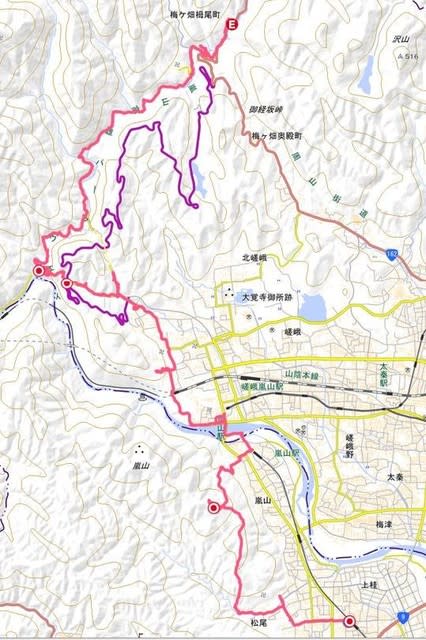

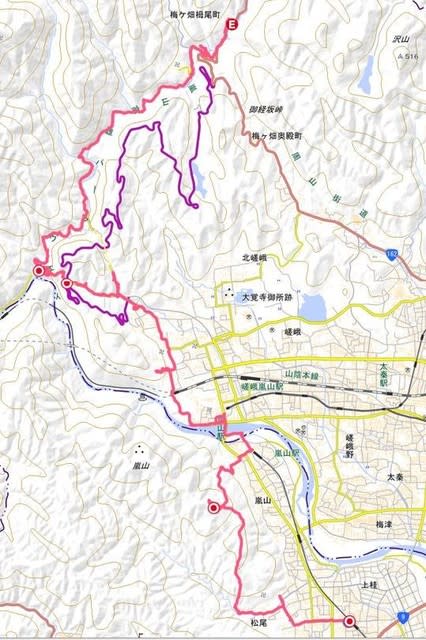

参考1.今回のコースマップ

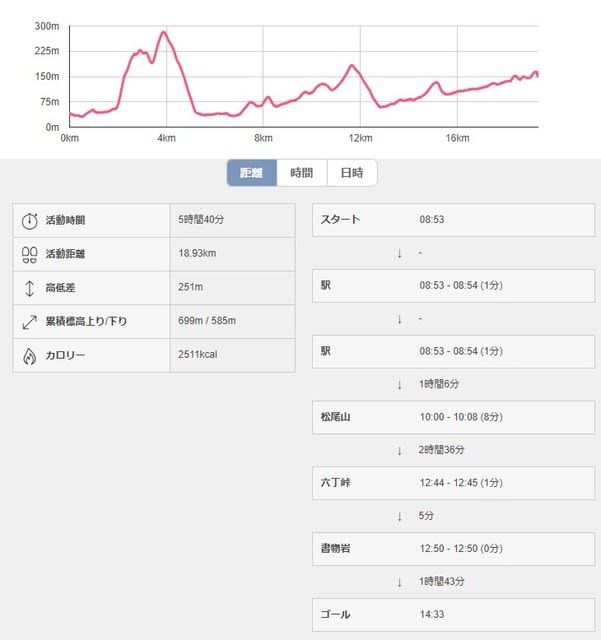

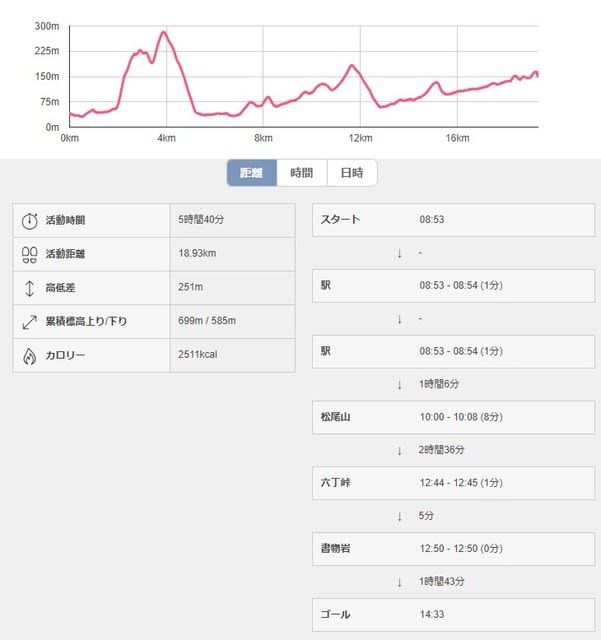

参考2.今回の高低図

毎年8月23・24日には、西院の河原に祀られている無縁仏の石塔・石仏の前にろうそくをともす千灯供養が行われる。この日はお地蔵さまの縁日である地蔵盆の日で、ろうそくのあかりに照らされた石仏や石塔は幻想的だという。同行していたMさんは、愛宕山に登りたいとのことで、ここで別れる。

京都で一番高い山・愛宕山の麓にある「平野屋」まで来た。ここは、四百年の歴史を持つ由緒正しいお茶屋さんで、春は山菜、夏は鮎、秋は松茸、冬はぼたん鍋と、季節ごとに色とりどりの京都らしいお料理が楽しめる店だという。

平野屋の前で結婚式の前撮りをしているカップルを見ながら先に進むが、地図を見るとどうも道が違う。よく確認すると、平野屋の手前の鳥居を左に行かなければいけなかったようだ。急いで元に戻る。

12:46。六丁峠を越える。気温は10℃だ。

金鈴峡と呼ばれる渓谷に入っていく。しばらくするとコンクリートの橋があり、増水時には水面下に沈んでしまう潜没橋だ。

対岸に、アニメに出てきそうな扮装の人たちを見つけた。コスプレマニアの撮影会みたいだ。

渓谷の中をさらに進む。今までとはまるで雰囲気が違うワイルドな道だ。

滝もある。

清滝橋が見えてきた。

渓谷と紅葉がいい雰囲気だ。

金鈴橋を過ぎると京都一周トレイルの北山西部コースに入る。植林された幹が、まるで鉛筆が並んでいるようにそろっている。

人工滝の流れが、まるで絹布を垂らしたように美しい。

高雄では、料理店や茶屋が川の上や、屋外で川のよく見える位置に座敷を作り、料理を提供する川床がたくさんある。

槇尾山西明寺の指月橋までやってきた。西明寺は、高雄山の神護寺、栂尾山の高山寺とともに三尾の名刹のひとつだ。指月橋の周辺では紅葉のグラデーションも見られ、境内も紅葉の名所で知られている。

近くで買ったモミジのてんぷらを食べる。

紅葉の時期としては、やや盛りを過ぎていたようだが、クリスマスツリーのような大木が目についた。

苔むした灯篭。

14:14。西明寺山門で記念撮影。

今回の最終目的地、白雲橋は西明寺から歩いて数分だ。思ったより時間が早く、バスの時間にも余裕があったので、高山寺にも寄っていくことにした。高山寺は、鎌倉時代に明恵上人が創建したお寺で、世界文化遺産にも登録されている。また、高山寺は日本茶発祥の地ともいわれ日本最古の茶園があることでも知られている。

ただ、日本最古とはいえ見ためは普通の茶園と変わりはない。

で

残念なことに本堂のある境内は、台風21号の影響で甚大な被害にあって今なお復旧困難な状況であり中には入れないという。仕方ないので、茶園だけ見て引き返し、京都駅行のバスに乗ることにした。京都一周トレイルの被害状況も白雲橋より先は通行止めになっているとの事で今回はこれでゴールとなった。

臨時バスがすぐやってきたのでバスに乗ったが、途中で仁和寺の前を通るので、仁和寺に寄っていくことにした。仁和寺は、京都マラソンのコースに入っており、この大きな山門は見覚えがある。

広い境内を進んでいく。

重要文化財の「五重塔」。高さ36m余り、寛永年間当時の建築技術を集めて造られとされるこの塔は、各層の屋根の大きさがほぼ同じという江戸時代の建築らしい特徴を示し、近世(江戸時代)に建てられた五重塔の代表作といわれている。

国宝の「金堂」。本尊の阿弥陀三尊像が祀られていたことから、一般的な寺院では本堂にあたるが仁和寺では金堂と呼ばれているそうだ。

金堂では、秋の特別拝観ということで、京都御所より移築されてからの372年間、非公開を貫いてきた金堂裏堂の五大明王壁画を第51世門跡晋山記念として初公開していた。不動明王など色鮮やかな壁画に興味をそそられ、早速見ていくことにした。

金堂の本尊の後ろ側にある木製の壁(高さ約2.2メートル、幅約15メートル)に、不動明王を中心にして五大明王が横に並んでいる。手に剣と縄を持つ不動明王は唇をかみしめてにらみつけるような表情で、体には群青色、火炎には朱色が使われ、巻き毛の細部まで描き込まれている。通常、一般の人は入れない場所だというだけに本物を見ることができて良かった。撮影はできないので、購入したはがきセットのパッケージで紹介する。

その後は、私鉄、地下鉄を乗り継ぎ京都駅まで行って新幹線で帰った。初めての京都一周トレイルは、京都の歴史と文化を学びながら、紅葉と渓谷美などを堪能し贅沢な旅ランとなった。

参考1.今回のコースマップ

参考2.今回の高低図