まる1年、コロナに振り回された年だった。しかし、外出を控えたわけではなく、人と会うことが少ない山なら大丈夫だろうと、むしろ例年よりたくさん山登りに行っていたのかもしれない。百名山を目指している人を連れての2回目の百名山登山の他、今後登りたい二百名山や三百名山の登山も増えた。二百名山や三百名山にも素敵な山がたくさんある事を改めて思い知らされた。夏山の一番の思い出は、飯豊連峰縦走だ。前回は、飯豊本山と大日岳までのピストン登山だったが、2回目の挑戦で3泊4日の縦走登山ができたのが最大の収穫だ。また、鈴鹿セブンマウンテン全山踏破も達成できた。

1.1月 竜ヶ岳1485m(山梨県)

富士本栖湖リゾートの竜神池からダブルダイヤモンド富士を見てから、竜ヶ岳に登る。山頂からは、端正な富士山がくっきりと見え、年の初めの登山とて幸先の良いスタートになった。

2.1月 霧島山:韓国岳1700m(宮崎県)、桜島:湯平展望台373m(鹿児島県)

指宿菜の花マラソン参加のついでに、百名山の霧島岳:韓国岳に登る。霧島連峰が一望でき開聞岳も見えた。最終日には、桜島の湯ノ平展望台から噴煙を上げる桜島の雄姿を臨む。

3.1月 三峰山1235m(奈良県)

毎年冬の時期は、樹氷の美しい山に登っている。三峰山も樹氷で有名な山だったが、暖冬でベチャベチャの雪となり、樹氷は今一つだった。

4.3月 宇連山929m(愛知県)

阿寺七滝をマラニックした翌日、愛知県民の森から宇連山に登る。途中で、ラン仲間の別のグループと一種になる。

5.3月 英彦山1199m(福岡県)、由布岳1583m・鶴見岳1375m(大分県)、高千穂峰1547m(宮崎県)

九州の二百名山と三百名山を巡る山旅。英彦山は、日本三大霊山の一つ。由布岳は、百名山になってもおかしくない名山。鶴見岳は、天候が悪くて、ロープウェイでらくちん登山。高千穂峰は、天孫降臨伝説で有名な山だ。坂本竜馬夫妻が、日本初の新婚旅行で登った山としても知られる。

6.4月 粟ヶ岳532m(静岡県)

緊急事態宣言の最中、県外の移動は自粛し、近場のローカルな山を登り始める。登山者が少ないマイナールートから登るが、意外と面白いルートだった。

7.4月 小笠山264m(静岡県)

何度も登っている山域だが、足慣らしにとラン友たちと登る。

8.5月 富幕山563m(静岡県)

天気がいい日を狙って近場の山めぐり。山頂から浜名湖の展望がいい。

9.5月 三岳山468m(静岡県)

天気がいい日を狙って近場の山めぐり。三岳山には南北朝時代、三岳城があったという。ついでに近くにある立須という岩山に寄っていく。まるでゴジラの背中のようなゴツゴツした岩山だった。

10.5月 竜ヶ石山359m(静岡県)

天気がいい日を狙って近場の山めぐり。竜ヶ岩洞という鍾乳洞が麓にあり、カルスト地形が至る所にみられる。

11.5月 岩岳山1370m、入出山1212m(静岡県)

アカヤシオで有名な山だが、アカヤシオが終わって二週間後にはシロヤシオが咲き始める。今回は、シロヤシオを見るために登った。

12.5月 竜爪山:薬師岳1051m・文殊岳1041m・道白山724m(静岡県)

静岡市民には、馴染みの山。久しぶりに登ったが、下りは直登ルートを一気に下ったので山慣れしてない人は翌日筋肉痛が大変だったようだ。

13.6月 尉ヶ峰433m(静岡県)

天気がいい日を狙って近場の山めぐり。浜松市民のお馴染みの山だ。この日も、山頂からの浜名湖がきれいだった。

14.6月 四阿山2354m、根子岳2207m(長野県)

百名山という事で、思ったよりメンバーが集まった。ちょうど梅雨の中休みとなり、好天の中、レンゲツツジが山の斜面を彩っていた。

15.7月 飯豊連峰:地蔵岳1539m、飯豊本山2105m、駒形山2038m、御西岳2012m、烏帽子岳2018m、梅花皮岳2000m、北股岳2025m、門内岳1887m、胎内岳1890m(福島県、山形県、新潟県)

今年の山行でも、いちばん印象深い山行になった。東北アルプスとも呼ばれ登山者のあこがれとなる飯豊連峰を縦走できた。広大なお花畑や斜面を覆う雪渓歩きなど、なかなか簡単には歩けないルートだが、ずっと好天に恵まれたことが神がかり的だった。コロナ禍で歩く人もほとんどおらず、山小屋は貸し切り状態だった。

16.7月 大雪山:旭岳2291m(北海道)

大雪山を縦走する予定だったが、天候が悪く、ロープウェイを使って旭岳だけのピストンになった。天気が悪くても、広大なお花畑は、さすが北海道らしく広大だ。

17.7月 十勝連峰:十勝岳2077m・美瑛岳2052m・三段山1748m(北海道)

十勝連峰を縦走登山。十勝岳から美瑛岳の間は、地球とは思えないような荒涼とし風景が続き圧巻だった。歩行時間も長時間にわたったが、歩きがいのある山域だ。翌日は、十勝岳展望の山である三段山から十勝岳を臨む。

18.8月 白神岳1232m(青森県)

世界自然遺産の白神山地を初めて歩く。広大なブナの森は、まさに手付かずの大自然だ。熊に何時出会ってもおかしくない山域だが、幸運にも出会う事はなかった。

19.9月 八海山:大日岳1710m(新潟県)

初めての人を連れての二度目の八海山。八ツ峰は、アスレチック気分で登れば、登り切った後の達成感が大きい。ただし、気を抜けば、生命に危険があることは間違いない。

20.9月 平ヶ岳2141m(新潟県)

百名山の一つ。こちらも多くのメンバーが集まり、皇太子ルートから日帰り登山。たまご石をしっかり見てもらう。

21.9月 大山1709m(鳥取県)

見る方向によっては、端正な円錐状にも見える大山。伯耆富士とも呼ばれ、鳥取県のシンボルだ。キャラボクの森を抜けると山頂だが、ちょうど工事中で山頂は、仮設足場に移されていた。立派な山頂標石が見られなかったのは残念だった。

22.9月 蒜山:中蒜山1123m・上蒜山1202m(岡山県)

蒜山高原の先に聳える蒜山は、下蒜山、中蒜山、上蒜山の3つの山頂からなる。時間の関係で、下蒜山だけやめて、中蒜山から上蒜山を縦走する。景色が目まぐるしく変わり楽しい山だった。

23.10月 霞沢岳2646m(長野県)

上高地から登る。槍穂高連峰からは外れているために、登山者は少ない。徳本峠小屋は、ウォルター・ウェストンや芥川龍之介が泊まり歴史的にも貴重な山小屋だ。山頂からは、穂高連峰が一望できる。

24.10月 姫神山1248m(岩手県)、森吉山1454m・乳頭山1478m(秋田県)

東北の二百名山と三百名山を登る山旅。姫神山は、岩手山の奥さんだったと言われる山で、三角錐の美しい山だ。森吉山は、何度も計画しても悪天候で流れたが、3回目でやっと登ることができた。乳頭山は、その名前のように特徴のある形の山だ。麓には有名な乳頭温泉郷がある。

25.11月 七人山1073m、東雨乞岳1225m、雨乞岳1238m(滋賀県)

鈴鹿セブンマウンテンの踏破を目指して、6座目が雨乞山になった。前半の沢沿いのルートは迷いやすく、下山時、間違えそうになった。

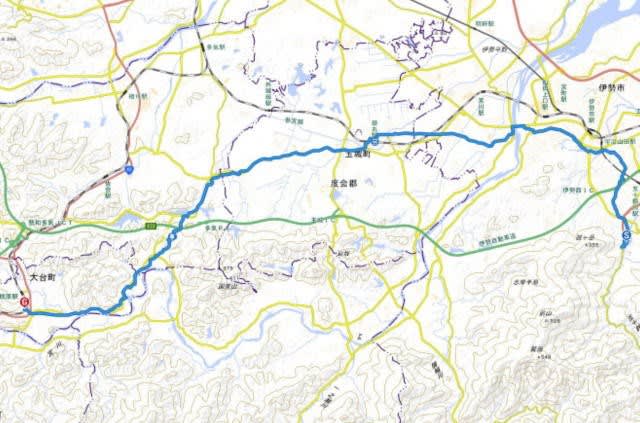

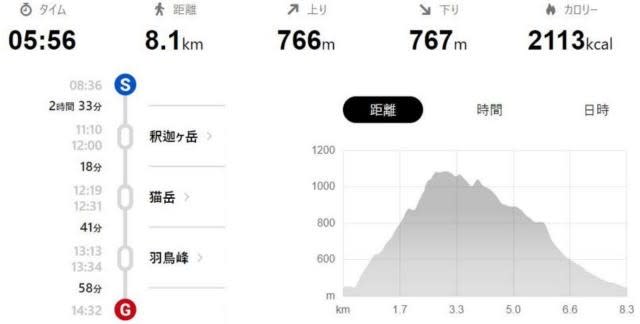

26.12月 釈迦ヶ岳1097m、猫岳1058m、羽鳥峰823m(三重県、滋賀県)

釈迦ヶ岳は、鈴鹿セブンマウンテンの7座目で全山踏破となった。猫岳、羽鳥峰を周回するコースは面白いコースだった。

27.12月 姫越山503m(三重県)

年末最後の山となった。海と山の両方を楽しむコースを周回し、1年の登り納めとなるいい山行になった。

1.1月 竜ヶ岳1485m(山梨県)

富士本栖湖リゾートの竜神池からダブルダイヤモンド富士を見てから、竜ヶ岳に登る。山頂からは、端正な富士山がくっきりと見え、年の初めの登山とて幸先の良いスタートになった。

2.1月 霧島山:韓国岳1700m(宮崎県)、桜島:湯平展望台373m(鹿児島県)

指宿菜の花マラソン参加のついでに、百名山の霧島岳:韓国岳に登る。霧島連峰が一望でき開聞岳も見えた。最終日には、桜島の湯ノ平展望台から噴煙を上げる桜島の雄姿を臨む。

3.1月 三峰山1235m(奈良県)

毎年冬の時期は、樹氷の美しい山に登っている。三峰山も樹氷で有名な山だったが、暖冬でベチャベチャの雪となり、樹氷は今一つだった。

4.3月 宇連山929m(愛知県)

阿寺七滝をマラニックした翌日、愛知県民の森から宇連山に登る。途中で、ラン仲間の別のグループと一種になる。

5.3月 英彦山1199m(福岡県)、由布岳1583m・鶴見岳1375m(大分県)、高千穂峰1547m(宮崎県)

九州の二百名山と三百名山を巡る山旅。英彦山は、日本三大霊山の一つ。由布岳は、百名山になってもおかしくない名山。鶴見岳は、天候が悪くて、ロープウェイでらくちん登山。高千穂峰は、天孫降臨伝説で有名な山だ。坂本竜馬夫妻が、日本初の新婚旅行で登った山としても知られる。

6.4月 粟ヶ岳532m(静岡県)

緊急事態宣言の最中、県外の移動は自粛し、近場のローカルな山を登り始める。登山者が少ないマイナールートから登るが、意外と面白いルートだった。

7.4月 小笠山264m(静岡県)

何度も登っている山域だが、足慣らしにとラン友たちと登る。

8.5月 富幕山563m(静岡県)

天気がいい日を狙って近場の山めぐり。山頂から浜名湖の展望がいい。

9.5月 三岳山468m(静岡県)

天気がいい日を狙って近場の山めぐり。三岳山には南北朝時代、三岳城があったという。ついでに近くにある立須という岩山に寄っていく。まるでゴジラの背中のようなゴツゴツした岩山だった。

10.5月 竜ヶ石山359m(静岡県)

天気がいい日を狙って近場の山めぐり。竜ヶ岩洞という鍾乳洞が麓にあり、カルスト地形が至る所にみられる。

11.5月 岩岳山1370m、入出山1212m(静岡県)

アカヤシオで有名な山だが、アカヤシオが終わって二週間後にはシロヤシオが咲き始める。今回は、シロヤシオを見るために登った。

12.5月 竜爪山:薬師岳1051m・文殊岳1041m・道白山724m(静岡県)

静岡市民には、馴染みの山。久しぶりに登ったが、下りは直登ルートを一気に下ったので山慣れしてない人は翌日筋肉痛が大変だったようだ。

13.6月 尉ヶ峰433m(静岡県)

天気がいい日を狙って近場の山めぐり。浜松市民のお馴染みの山だ。この日も、山頂からの浜名湖がきれいだった。

14.6月 四阿山2354m、根子岳2207m(長野県)

百名山という事で、思ったよりメンバーが集まった。ちょうど梅雨の中休みとなり、好天の中、レンゲツツジが山の斜面を彩っていた。

15.7月 飯豊連峰:地蔵岳1539m、飯豊本山2105m、駒形山2038m、御西岳2012m、烏帽子岳2018m、梅花皮岳2000m、北股岳2025m、門内岳1887m、胎内岳1890m(福島県、山形県、新潟県)

今年の山行でも、いちばん印象深い山行になった。東北アルプスとも呼ばれ登山者のあこがれとなる飯豊連峰を縦走できた。広大なお花畑や斜面を覆う雪渓歩きなど、なかなか簡単には歩けないルートだが、ずっと好天に恵まれたことが神がかり的だった。コロナ禍で歩く人もほとんどおらず、山小屋は貸し切り状態だった。

16.7月 大雪山:旭岳2291m(北海道)

大雪山を縦走する予定だったが、天候が悪く、ロープウェイを使って旭岳だけのピストンになった。天気が悪くても、広大なお花畑は、さすが北海道らしく広大だ。

17.7月 十勝連峰:十勝岳2077m・美瑛岳2052m・三段山1748m(北海道)

十勝連峰を縦走登山。十勝岳から美瑛岳の間は、地球とは思えないような荒涼とし風景が続き圧巻だった。歩行時間も長時間にわたったが、歩きがいのある山域だ。翌日は、十勝岳展望の山である三段山から十勝岳を臨む。

18.8月 白神岳1232m(青森県)

世界自然遺産の白神山地を初めて歩く。広大なブナの森は、まさに手付かずの大自然だ。熊に何時出会ってもおかしくない山域だが、幸運にも出会う事はなかった。

19.9月 八海山:大日岳1710m(新潟県)

初めての人を連れての二度目の八海山。八ツ峰は、アスレチック気分で登れば、登り切った後の達成感が大きい。ただし、気を抜けば、生命に危険があることは間違いない。

20.9月 平ヶ岳2141m(新潟県)

百名山の一つ。こちらも多くのメンバーが集まり、皇太子ルートから日帰り登山。たまご石をしっかり見てもらう。

21.9月 大山1709m(鳥取県)

見る方向によっては、端正な円錐状にも見える大山。伯耆富士とも呼ばれ、鳥取県のシンボルだ。キャラボクの森を抜けると山頂だが、ちょうど工事中で山頂は、仮設足場に移されていた。立派な山頂標石が見られなかったのは残念だった。

22.9月 蒜山:中蒜山1123m・上蒜山1202m(岡山県)

蒜山高原の先に聳える蒜山は、下蒜山、中蒜山、上蒜山の3つの山頂からなる。時間の関係で、下蒜山だけやめて、中蒜山から上蒜山を縦走する。景色が目まぐるしく変わり楽しい山だった。

23.10月 霞沢岳2646m(長野県)

上高地から登る。槍穂高連峰からは外れているために、登山者は少ない。徳本峠小屋は、ウォルター・ウェストンや芥川龍之介が泊まり歴史的にも貴重な山小屋だ。山頂からは、穂高連峰が一望できる。

24.10月 姫神山1248m(岩手県)、森吉山1454m・乳頭山1478m(秋田県)

東北の二百名山と三百名山を登る山旅。姫神山は、岩手山の奥さんだったと言われる山で、三角錐の美しい山だ。森吉山は、何度も計画しても悪天候で流れたが、3回目でやっと登ることができた。乳頭山は、その名前のように特徴のある形の山だ。麓には有名な乳頭温泉郷がある。

25.11月 七人山1073m、東雨乞岳1225m、雨乞岳1238m(滋賀県)

鈴鹿セブンマウンテンの踏破を目指して、6座目が雨乞山になった。前半の沢沿いのルートは迷いやすく、下山時、間違えそうになった。

26.12月 釈迦ヶ岳1097m、猫岳1058m、羽鳥峰823m(三重県、滋賀県)

釈迦ヶ岳は、鈴鹿セブンマウンテンの7座目で全山踏破となった。猫岳、羽鳥峰を周回するコースは面白いコースだった。

27.12月 姫越山503m(三重県)

年末最後の山となった。海と山の両方を楽しむコースを周回し、1年の登り納めとなるいい山行になった。