国会議事堂正門前の交差点を通ると、その向かい側の緑の広大な敷地(公園)が気になっていました。

「都会の超一等地の公園って何だろう…」と。

「彦根藩井伊家上屋敷」そして「参謀本部陸地測量部」などを経て、現在は「憲政記念公園」となった「永田町1丁目1番2 国会前庭園」に「日本水準原点標庫」があります。

最初に訪れた2020年2月9日は整備工事中で標庫を完全な姿で観賞することが出来ませんでした。

日を改め2月15日に再訪しその姿を正面から観賞することが出来ました。

非常に荘厳な佇まいです。

日本水準原点標庫は2019年12月 重要文化財に指定されました。

菊の紋 と右から左へ「大日本帝国」と刻まれた装飾。

今ある国内建築物で「大日本帝国」と堂々と表しているものはごく珍しいのではないでしょうか?

屋根上の装飾…なんとなく見たことのあるカタチです。

「菊水紋」のようにも見えますし、豊臣秀吉の「兜飾り」のようにも見えます。

水準点の標庫ですから海水面を表しているのかも知れません。

標庫の「扁額」には「水準原点」*読めませんが多分そう刻まれてあると想像します。

その下に銅製の立派な扉が設えられています。

赤矢印が「キーホール」となっていてこの扉を開くと奥に水晶板に刻まれた「水準原点」が格納されているそうです。

6月3日が「測量の日」と制定されていて、毎年5月の最終週に標庫が一般公開されるそうです。

今年チャンスがあればぜひ「水準原点」を見てみたいものです。

こちらは標庫の「バックドアー」です。

表の表情とは異なりとても「事務的」なドアーですが、この扉の中にさらにオリジナル?の扉があるようです。

さて水準原点ですが…東京湾平均海面をゼロ・メートルとしたときの「標高」を定めたものが「水準原点」とされているそうです。

以前、川巡りをしていた時には「A.P」という表示をよく見かけました。

これは「Arakawa・Peil」という基準面のことですが、東京湾平均海面を「T.P Tokyo Peil」と呼ぶそうです。

「Peil」 とはオランダ語で「基準面」ということです。

*川歩きの時に得た知識です。

標庫に保管されている水準原点は、東京湾平均海面から標高24.5000m に設置されたのですが…なんと!

「関東大震災」そして「東日本大震災」の2度の地震で水準原点の標高が変わってしまったそうです。

現時点での原点の標高は 24.3900m 何だそうです。*園内の石板の解説より引用

標庫の正面に設置されたコンクリート製の円柱

これは標庫の水準原点に刻まれた目盛りを観測する際に水準儀を設置する台座のようです。

円柱台座の中心には500円玉大の金属(多分銅製?)が埋め込まれています。

この位置に水準儀をセットするのでしょう。

この写真は2月9日に訪れた時のものです。

標庫と円柱の間にプレハブが設置されていて標庫正面を鑑賞することが出来ませんでした。

標準原点について記された石板。

磨き上げられた石板には周囲の景色や撮影者が映りこんでしまいカメラマン泣かせであります。

「沈下したため新たに、24.3900メートルに改正した 」と結ばれています。

もう一つ、鑑賞の目的があります。

それは「水準原点付属点」です。

もし何らかの理由で水準原点に異常をきたした場合、周囲に配置された付属点から水準原点を復元できるように配された装置です。

これは「甲」「乙」「丙」「丁」「戊」の5つが配置されています。

まずは順番に「甲付属点」を見てみます。

「1等水準点」と記されています。

位置関係はこうです。

標庫正面で植え込みの間の通路上にあります。

ボーイスカウトの子供たちと引率の方々で賑わっています。

次に「乙一等水準点」

標庫との位置関係です。

「丙一等水準点」

標庫の右側通路上に位置します。

「丁一等水準点」は他の付属点より低い位置にあり、露出しています。

正面は「一等水準点」

地面に埋もれていて全部は読めませんが…

右側面です。

「基」と「本」のように見えますがよくわかりません。

裏面は「No 丁」と彫られているようです。

左側面

「地理調」とまでは読めますが…

頭部には丸い突起が彫られています。

位置関係です。

「櫻の井」の道路を挟んだ向かい側に位置します。

「櫻の井」の由来が記されたプレート。

加藤清正が掘った井戸と伝えられていると説明されています。

最後が「戊一等水準点」

これは標庫から一番離れた位置で、憲政記念館テラス前の植え込みの中にあります。

他に「四等三角点」

これは標庫から噴水?を挟んだ通路にありました。

「霞が関公園」と鋳造されたマンホール蓋…なぜでしょう?

先に「蓋」を作ってしまったってことでしょうか?

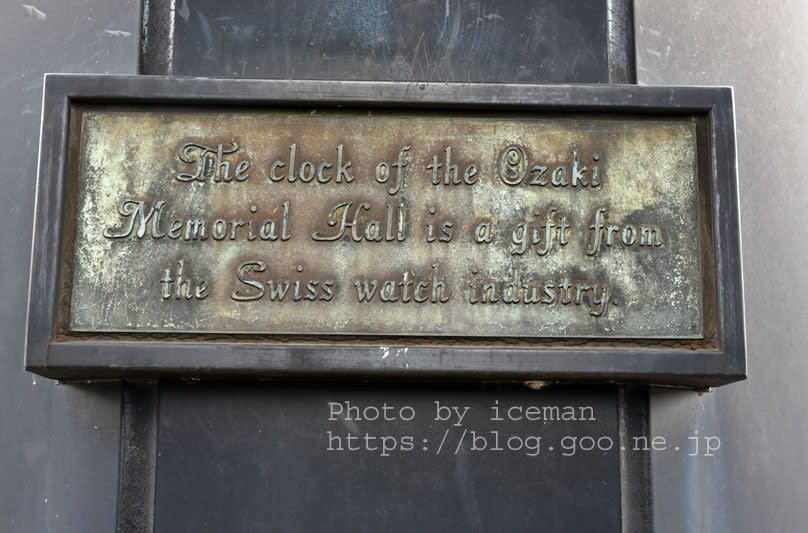

時計塔もあります。

憲政記念館建設と同時に作られたようです。

13時のチャイムは聞きましたが、22時のチャイムは現在も鳴らしているのでしょうか?

周囲に住宅地はありませんから、騒音苦情などの心配はなさそうです。

この塔のデザインは「三権分立」を象徴してるそうです。

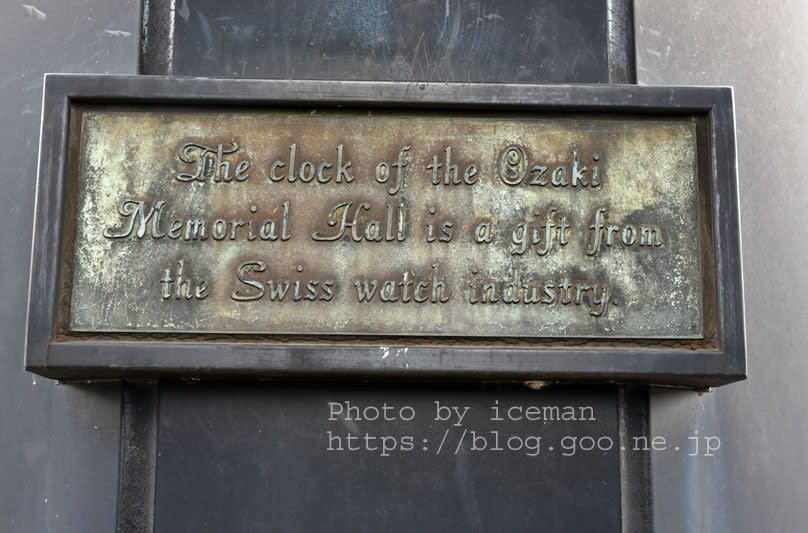

時計塔の内側にはスイス時計工業会?から送られた時計であることを記す銅板があります。

*現在は国産のムーブメントに変えられているようです。

31.5メートルの時計塔を見上げるとこのような迫力です。

アースマークの標柱もあります。

「甲一等水準点」脇の植え込みの中にありました。

何のためのアースなのかは分かりませんでした。

一旦、公園から出て国会議事堂正面交差点を渡ります。

国会前庭園は道路によって二つに分かれています。

今、見てきた水準原点標庫などがあるのは「公園北地区」で、もう一方は「南地区」となっています。

都会の超一等地とは思えない静寂

素晴らしく気持ちの良い公園であります。

再び「公園北地区」に戻ります。

枯れ木の中に一点、ピンクの花を咲かせた木が見えます。

「河津櫻」です。

散歩で公園に入って来た人がスマートフォンのカメラを向けます。

こちらは9日に撮影した同じ河津櫻です。

やはり花は青空のバックが映えますね。

憲政記念館テラス前の木にボサボサ頭の鳥(ヒヨドリ?)が日向ぼっこをしています。

「都会の超一等地の公園って何だろう…」と。

「彦根藩井伊家上屋敷」そして「参謀本部陸地測量部」などを経て、現在は「憲政記念公園」となった「永田町1丁目1番2 国会前庭園」に「日本水準原点標庫」があります。

最初に訪れた2020年2月9日は整備工事中で標庫を完全な姿で観賞することが出来ませんでした。

日を改め2月15日に再訪しその姿を正面から観賞することが出来ました。

非常に荘厳な佇まいです。

日本水準原点標庫は2019年12月 重要文化財に指定されました。

菊の紋 と右から左へ「大日本帝国」と刻まれた装飾。

今ある国内建築物で「大日本帝国」と堂々と表しているものはごく珍しいのではないでしょうか?

屋根上の装飾…なんとなく見たことのあるカタチです。

「菊水紋」のようにも見えますし、豊臣秀吉の「兜飾り」のようにも見えます。

水準点の標庫ですから海水面を表しているのかも知れません。

標庫の「扁額」には「水準原点」*読めませんが多分そう刻まれてあると想像します。

その下に銅製の立派な扉が設えられています。

赤矢印が「キーホール」となっていてこの扉を開くと奥に水晶板に刻まれた「水準原点」が格納されているそうです。

6月3日が「測量の日」と制定されていて、毎年5月の最終週に標庫が一般公開されるそうです。

今年チャンスがあればぜひ「水準原点」を見てみたいものです。

こちらは標庫の「バックドアー」です。

表の表情とは異なりとても「事務的」なドアーですが、この扉の中にさらにオリジナル?の扉があるようです。

さて水準原点ですが…東京湾平均海面をゼロ・メートルとしたときの「標高」を定めたものが「水準原点」とされているそうです。

以前、川巡りをしていた時には「A.P」という表示をよく見かけました。

これは「Arakawa・Peil」という基準面のことですが、東京湾平均海面を「T.P Tokyo Peil」と呼ぶそうです。

「Peil」 とはオランダ語で「基準面」ということです。

*川歩きの時に得た知識です。

標庫に保管されている水準原点は、東京湾平均海面から標高24.5000m に設置されたのですが…なんと!

「関東大震災」そして「東日本大震災」の2度の地震で水準原点の標高が変わってしまったそうです。

現時点での原点の標高は 24.3900m 何だそうです。*園内の石板の解説より引用

標庫の正面に設置されたコンクリート製の円柱

これは標庫の水準原点に刻まれた目盛りを観測する際に水準儀を設置する台座のようです。

円柱台座の中心には500円玉大の金属(多分銅製?)が埋め込まれています。

この位置に水準儀をセットするのでしょう。

この写真は2月9日に訪れた時のものです。

標庫と円柱の間にプレハブが設置されていて標庫正面を鑑賞することが出来ませんでした。

標準原点について記された石板。

磨き上げられた石板には周囲の景色や撮影者が映りこんでしまいカメラマン泣かせであります。

「沈下したため新たに、24.3900メートルに改正した 」と結ばれています。

もう一つ、鑑賞の目的があります。

それは「水準原点付属点」です。

もし何らかの理由で水準原点に異常をきたした場合、周囲に配置された付属点から水準原点を復元できるように配された装置です。

これは「甲」「乙」「丙」「丁」「戊」の5つが配置されています。

まずは順番に「甲付属点」を見てみます。

「1等水準点」と記されています。

位置関係はこうです。

標庫正面で植え込みの間の通路上にあります。

ボーイスカウトの子供たちと引率の方々で賑わっています。

次に「乙一等水準点」

標庫との位置関係です。

「丙一等水準点」

標庫の右側通路上に位置します。

「丁一等水準点」は他の付属点より低い位置にあり、露出しています。

正面は「一等水準点」

地面に埋もれていて全部は読めませんが…

右側面です。

「基」と「本」のように見えますがよくわかりません。

裏面は「No 丁」と彫られているようです。

左側面

「地理調」とまでは読めますが…

頭部には丸い突起が彫られています。

位置関係です。

「櫻の井」の道路を挟んだ向かい側に位置します。

「櫻の井」の由来が記されたプレート。

加藤清正が掘った井戸と伝えられていると説明されています。

最後が「戊一等水準点」

これは標庫から一番離れた位置で、憲政記念館テラス前の植え込みの中にあります。

他に「四等三角点」

これは標庫から噴水?を挟んだ通路にありました。

「霞が関公園」と鋳造されたマンホール蓋…なぜでしょう?

先に「蓋」を作ってしまったってことでしょうか?

時計塔もあります。

憲政記念館建設と同時に作られたようです。

13時のチャイムは聞きましたが、22時のチャイムは現在も鳴らしているのでしょうか?

周囲に住宅地はありませんから、騒音苦情などの心配はなさそうです。

この塔のデザインは「三権分立」を象徴してるそうです。

時計塔の内側にはスイス時計工業会?から送られた時計であることを記す銅板があります。

*現在は国産のムーブメントに変えられているようです。

31.5メートルの時計塔を見上げるとこのような迫力です。

アースマークの標柱もあります。

「甲一等水準点」脇の植え込みの中にありました。

何のためのアースなのかは分かりませんでした。

一旦、公園から出て国会議事堂正面交差点を渡ります。

国会前庭園は道路によって二つに分かれています。

今、見てきた水準原点標庫などがあるのは「公園北地区」で、もう一方は「南地区」となっています。

都会の超一等地とは思えない静寂

素晴らしく気持ちの良い公園であります。

再び「公園北地区」に戻ります。

枯れ木の中に一点、ピンクの花を咲かせた木が見えます。

「河津櫻」です。

散歩で公園に入って来た人がスマートフォンのカメラを向けます。

こちらは9日に撮影した同じ河津櫻です。

やはり花は青空のバックが映えますね。

憲政記念館テラス前の木にボサボサ頭の鳥(ヒヨドリ?)が日向ぼっこをしています。