鹿追町に保存されている8622号機を鑑賞に訪れました。

本日最後の鑑賞目的地、鹿追町は十勝地方の北部に位置します。

本日のルートは十勝平野を南に行ったり北に行ったり…効率的には相当疑問が残りますが仕方がありません。

街の中心地からは少し離れた場所に8622号機は展示・保存されています。

「公園」というにはあまりにさっぱりとしていて、何て表現したらよろしいのでしょうか?

「整備された空き地」ですかね…

ナンバープレートは文字部がホワイトにペイントされ独特の雰囲気です。

また、“形式8620” が表記されているタイプのものです。

8620形蒸気機関車は、1914年(大正3年)から17年のあいだに687両が生産されたそうです。

9600形蒸気機関車とともに、国産蒸気機関車の本格的生産の基礎となった蒸機でもあります。

8620形は付け番の面倒な形式名でもありますが、この8622号機は簡単ですね。

8620から数えて3番目ですから…

煙室扉のレバー・ハンドルは無くなっています。

前照灯もありません。

“トラ色”にペイントされたスノー・プラウは本気の除雪が出来そうなかなり頑丈そうな作りです。

鋭い角度で“サクッ”っと雪の壁を切り裂きそうです。

公式側から鑑賞していきます。

塗装は荒れているわけでもなく、ベタ塗りなわけでもなく、枯れた雰囲気のとても良い雰囲気を保っています。

屋根付き展示の効果は大きいと思います。

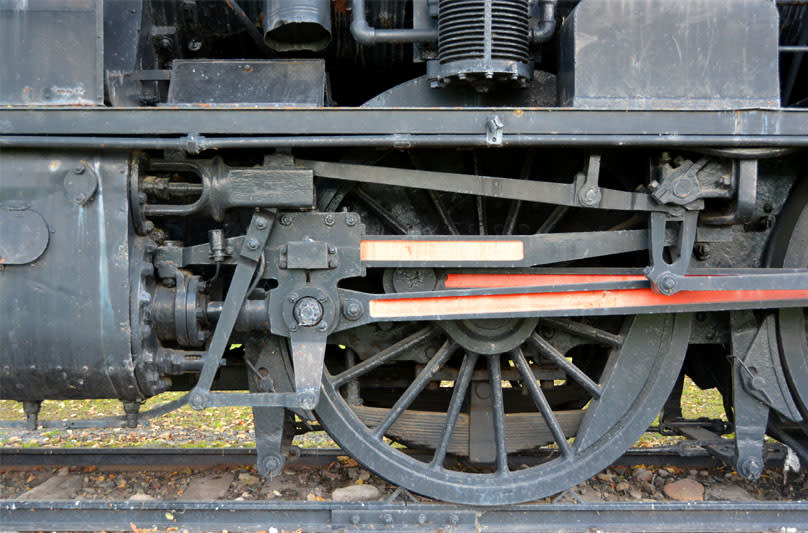

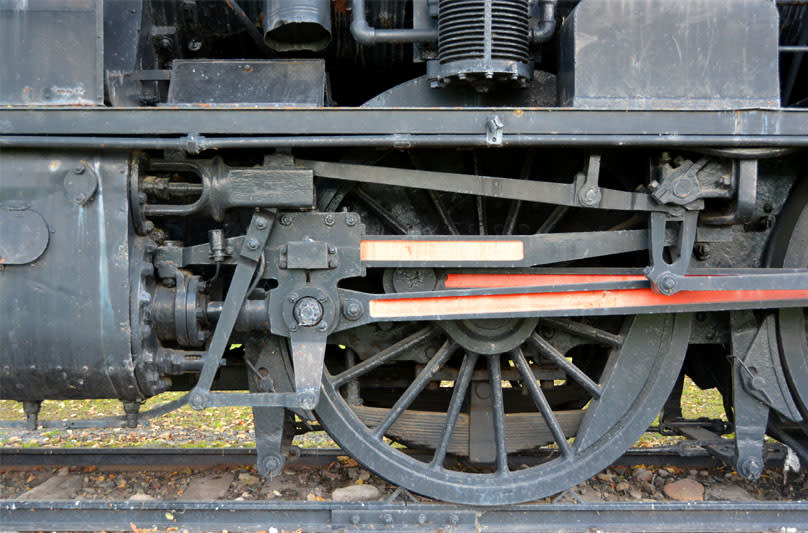

まず1600mm径の3軸の動輪に視線が吸い寄せられます。

C57等の1750mm径の動輪よりは一回り小さめですが、それでもなかなかの迫力であります。

8620形は“1C”の軸配置でありますが、1軸の先輪と第一動輪とがリンクして転向するので、2軸先輪機に引けをとらない誘導走行性能を示したそうです。

なかなかの「ハイテク」蒸機でありますね。

クルマで言うと「4WS(4 Wheel Steering)」みたいなものでしょうか…

それにしても、クロスヘッドやシリンダーシャフト、すべり棒、主連棒など“ワルシャート弁機構”のメカ部が集中する「第一動輪」を転向させるって、すごい発想だと思います。

感動的です。

この動輪がどのような機構で転向するのか興味津々です。

「スポーク動輪」良いですね!

躍動感があって大好きです。

キャブ横のプレートにはナンバープレートと札差があります。

ナンバープレートの上の丸い跡は、北海道拓殖鉄道社の社章でも取り付けられていたのでしょうか?

テンダーの後ろには、無蓋貨車が連結されています。

このような車両が展示されているのは珍しいです。

ちょっと時代が合わなそうな綺麗な「北海道拓殖鉄道」のプレートが添付されています。

色気のないテンダー部。

3軸のうちの後方2軸がイコライザーでリンクしているのが良く分かる構造です。

非公式側のキャブ。

やはり、社章とかが取り付けられていた部分は丸い錆跡になっています。

ネットで探してみたら、現役の頃の8622号機のキャブ部の写真がありました。

5スター(5点のピーク)の中に“拓”の字が配されたデザインの社章でありました。

なぜ、それが外されているのかは不明です。

ネット上の写真はこちらから…

オイルポンプのボックスの蓋が開いたままになっています。

中を覗くと…当たり前ですがオイルポンプがあります。

9時くらいの位置にある、軽減孔の開いたレバーは、たしか手動のハンドルと聞いたような気がします。

扉の横には、一列に整列したバルブが見えています。

真横からの8622号機の姿です。

他に何もない広場にぽつんと佇んでおります。

鹿追町における北海道拓殖鉄道の功績と創業社長 中木伊三郎氏、二代目平三郎氏から寄贈された9622号機は、住民よりの協賛寄付金により展示・保存されることになった経緯が記されています。

その横には8622号機の履歴が記載されたプレートも並んでいます。

鹿追町名跡地 No76 というプレート…

鹿追町の名跡地は少なくとも76以上あるということですか…

本日最後の鑑賞目的地、鹿追町は十勝地方の北部に位置します。

本日のルートは十勝平野を南に行ったり北に行ったり…効率的には相当疑問が残りますが仕方がありません。

街の中心地からは少し離れた場所に8622号機は展示・保存されています。

「公園」というにはあまりにさっぱりとしていて、何て表現したらよろしいのでしょうか?

「整備された空き地」ですかね…

ナンバープレートは文字部がホワイトにペイントされ独特の雰囲気です。

また、“形式8620” が表記されているタイプのものです。

8620形蒸気機関車は、1914年(大正3年)から17年のあいだに687両が生産されたそうです。

9600形蒸気機関車とともに、国産蒸気機関車の本格的生産の基礎となった蒸機でもあります。

8620形は付け番の面倒な形式名でもありますが、この8622号機は簡単ですね。

8620から数えて3番目ですから…

煙室扉のレバー・ハンドルは無くなっています。

前照灯もありません。

“トラ色”にペイントされたスノー・プラウは本気の除雪が出来そうなかなり頑丈そうな作りです。

鋭い角度で“サクッ”っと雪の壁を切り裂きそうです。

公式側から鑑賞していきます。

塗装は荒れているわけでもなく、ベタ塗りなわけでもなく、枯れた雰囲気のとても良い雰囲気を保っています。

屋根付き展示の効果は大きいと思います。

まず1600mm径の3軸の動輪に視線が吸い寄せられます。

C57等の1750mm径の動輪よりは一回り小さめですが、それでもなかなかの迫力であります。

8620形は“1C”の軸配置でありますが、1軸の先輪と第一動輪とがリンクして転向するので、2軸先輪機に引けをとらない誘導走行性能を示したそうです。

なかなかの「ハイテク」蒸機でありますね。

クルマで言うと「4WS(4 Wheel Steering)」みたいなものでしょうか…

それにしても、クロスヘッドやシリンダーシャフト、すべり棒、主連棒など“ワルシャート弁機構”のメカ部が集中する「第一動輪」を転向させるって、すごい発想だと思います。

感動的です。

この動輪がどのような機構で転向するのか興味津々です。

「スポーク動輪」良いですね!

躍動感があって大好きです。

キャブ横のプレートにはナンバープレートと札差があります。

ナンバープレートの上の丸い跡は、北海道拓殖鉄道社の社章でも取り付けられていたのでしょうか?

テンダーの後ろには、無蓋貨車が連結されています。

このような車両が展示されているのは珍しいです。

ちょっと時代が合わなそうな綺麗な「北海道拓殖鉄道」のプレートが添付されています。

色気のないテンダー部。

3軸のうちの後方2軸がイコライザーでリンクしているのが良く分かる構造です。

非公式側のキャブ。

やはり、社章とかが取り付けられていた部分は丸い錆跡になっています。

ネットで探してみたら、現役の頃の8622号機のキャブ部の写真がありました。

5スター(5点のピーク)の中に“拓”の字が配されたデザインの社章でありました。

なぜ、それが外されているのかは不明です。

ネット上の写真はこちらから…

オイルポンプのボックスの蓋が開いたままになっています。

中を覗くと…当たり前ですがオイルポンプがあります。

9時くらいの位置にある、軽減孔の開いたレバーは、たしか手動のハンドルと聞いたような気がします。

扉の横には、一列に整列したバルブが見えています。

真横からの8622号機の姿です。

他に何もない広場にぽつんと佇んでおります。

鹿追町における北海道拓殖鉄道の功績と創業社長 中木伊三郎氏、二代目平三郎氏から寄贈された9622号機は、住民よりの協賛寄付金により展示・保存されることになった経緯が記されています。

その横には8622号機の履歴が記載されたプレートも並んでいます。

鹿追町名跡地 No76 というプレート…

鹿追町の名跡地は少なくとも76以上あるということですか…