管理人よりお知らせです。

安全問題研究会代表・黒鉄好が出演した「レイバーネットTV第187号 : どうする? どうなる? 今世紀最悪の国策事業「リニア」を斬る」が、6月28日に放送されました。以下、アーカイブで見ることができます。

放送終了後の速報記事は

こちら 。また、「

レイバーネットTV「リニア特集」(6/28)を見て~公共交通とはどうあるべきものなのか 」と題した、JR東日本輸送サービス労働組合・関昭生さんからの感想が寄せられました。

レイバーネットTV第187号 : どうする? どうなる? 今世紀最悪の国策事業「リニア」を斬る

VIDEO

なお、安全問題研究会代表も、放送終了後、この番組の企画に至る裏話や、時間切れで話せなかったことなどを

レイバーネット日本に投稿 しました。以下、全文をご紹介します。

----------------------------------------------------------------------------------

レイバーネットTV「リニア特集」を企画して思ったこと

自分で企画を立てたレイバーネットTVでしたが、無事終えてホッとしています。

この番組の準備も兼ねて、6月3~4日の週末、レイバーネットフィールドワーククラブで大鹿村現地交流を行う予定でしたが、思ってもみなかった台風接近による大雨のため中止になってしまいました。気象庁ホームページによれば、関東甲信の今年の梅雨入りは6月8日(速報値)。梅雨入りもしないうちから台風が来るなんてまったく予想もしておらず、こんなところにも最近の気候変動の深刻さを感じます。

それでも、レイバーネットメンバーの何名かは6/24に現地取材に入り、撮影や現地の反対運動関係者の聞き取りを行うことができました。ただ、私は北海道に住んでいるため、6/24に上京して大鹿村取材をした後、いったん戻って6/28にまた放送本番のため北海道から上京・・・なんてことをしていてはとても身体が持ちません。断腸の思いで6/24の取材参加は見合わせました。このため、結局、大鹿村現地を見ることができないまま放送本番に臨まざるを得ませんでした。自然相手なので仕方がないとはいえ、画面に映ったメインキャスト4人の中で、現地を一度も見ないまま放送本番に臨んだのは私だけです。

そんな経緯があったせいか、自分にコーディネーターの資格があるのか? 現地も見ず、本で読んだ付け焼き刃の知識で事が足りるなら、この役割は自分でなくてもいいのでは? という葛藤は、結局、直前まで消えることはありませんでした。「悩んでも仕方ない。リニア問題に関しては第一人者である樫田さん、天野さんに出演してもらうことができた時点でこの番組の成功は約束されたも同然なのだから、自分は大船に乗ったつもりで、2人の持ち味や知識を最大限、引き出す役割に徹しよう」と決心が固まったのは、東京入りした放送前夜のことです。インターネットTVに限ったことではありませんが、物事を成功させるにはやはり人選が大事だと再認識しました。貴重なお話をいただいた樫田さん、天野さんには、私からもこの場をお借りしてお礼申し上げます。

放送終了後、「本当はもっと話したかったんじゃないの?」と松原さんから本心を言い当てられ、付き合いが長い人はごまかせないな、と思いました。しかし、今回は「自分ひとりだけ現地を見ていない」という葛藤もあり、中途半端な自己主張は控えることにしました。若い頃の自分ならあたり構わず、ゲストそっちのけで話しまくっていたはずです。この変化を成長と呼んでもいいのか、それとも単に歳を取っただけか。判断は視聴者のみなさんに委ねます。

「無理無謀リニアやがて宙に浮き」という乱鬼龍さんの川柳のうまさには相変わらず脱帽です。鉄道も人間と同じで、地に足がついていなければ意味がありません。リニアは暗礁に乗り上げており、地に足を付けて走る日は来そうにありません。それ以前に、地に足がついてたらリニアじゃありませんが。

番組中でも放送後の懇親会でも時間が足りず、話せなかったことを何点か書いておきます。

懇親会では、こんな不合理だらけの事業がなぜ止まらないのだろう? という話になり「やっぱりゼネコンの利権のためだろう」という、ある意味日本的で無難(?)な結論に落ち着きました。しかし、ゼネコンの利権目的で税金垂れ流し、自然大破壊プロジェクトが強権的に推進されるのは、おそらくリニアが最後になると思います。番組中でも樫田さんからお話があったように、リニア自体、基本構想は1980年代後期で、「バブルの置き土産」的色彩が強いのです。

それよりもさらに大きな理由として、日本の土木・建築業界の弱体化がこのところはっきりしてきたことも見逃せません。国土交通省資料「

建設業及び建設工事従事者の現状 」によれば、日本の建設業従事者数は平成28(2016)年には492万人と、ピーク時(1992年、619万人)と比べて28.12%も減っています。一方、ローカル線の存廃(「地域公共交通活性化再生法「改正」案)が審議された先の通常国会で、日本の観光業従事者数が900万人にも上ることが明らかにされました。

もっとも、この900万人という数字は、東京23区内のコンビニ従業員まで「観光業従事者数」に含めるなど、かなり「盛った」ものだといえます。単なる販売店などは含まず、純粋に観光目的で事業を行っている人々の数だけを抽出した「673万人」(観光庁資料)が観光業従事者数の実態と見るべきでしょう。それでも建設業従事者数を大幅に上回っています。今や自民党にとって「ゼネコン利権公共事業」をやるよりも「GO TO キャンペーン」をやった方が多くの票が出る。そんな時代になっているのです。

コロナの流行は止まっていないものの、人々の意識の中ではコロナはとっくに後景に退き、ホテルも交通機関も今や政府のキャンペーンなど必要もないほど観光客でごった返しています。それにもかかわらず今も「全国旅行支援」がだらだらと続いているのは、誤解を恐れず言うと「観光業のみなさん、次の選挙も自民党をよろしく」という意味です。

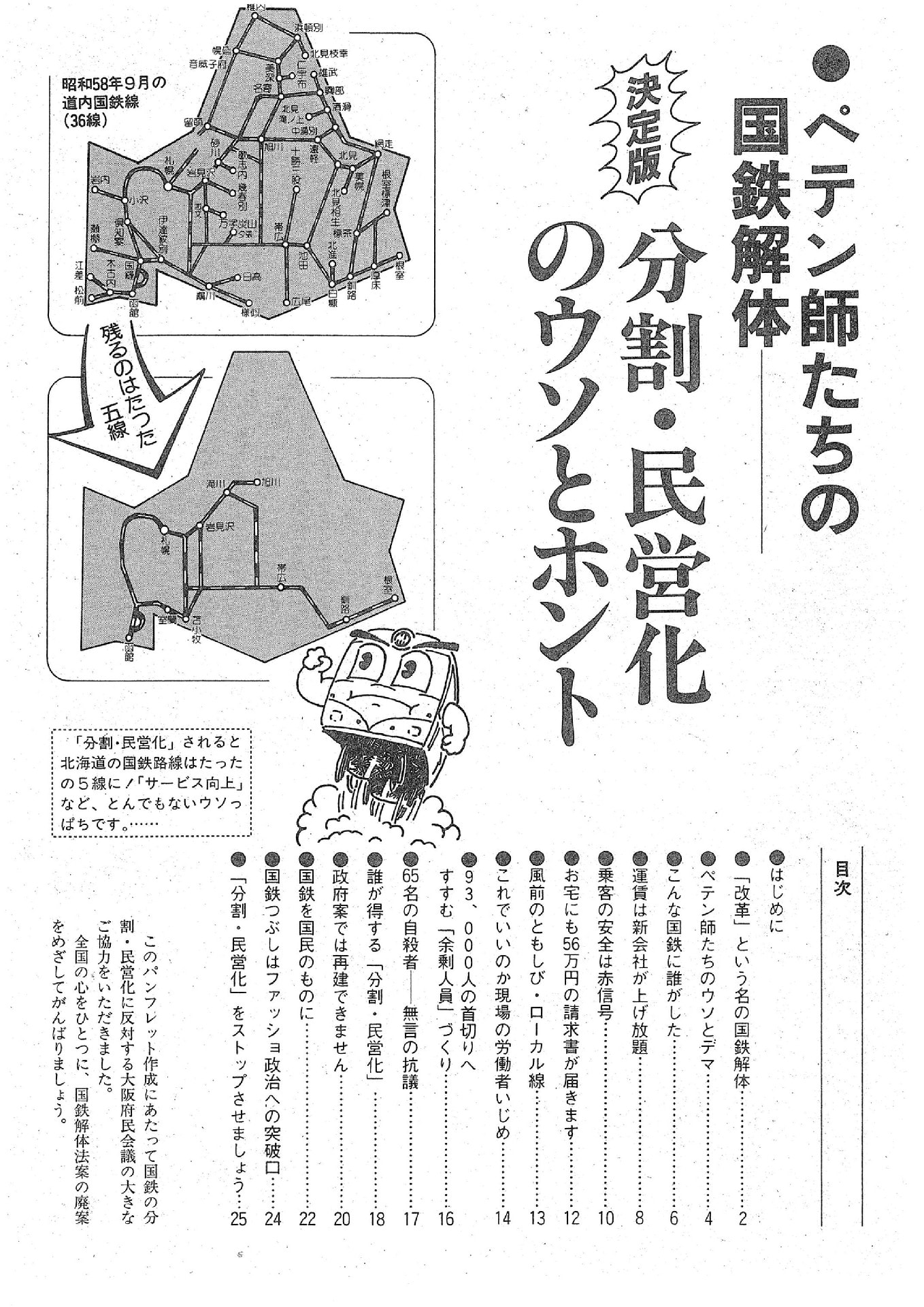

地域公共交通活性化再生法「改正」は悪法ではあるものの、それでもいくつか前進面も持っています。国鉄分割民営化を決定的にした国鉄再建監理委員会答申(1985年)で、今後発足する新事業体は国に一切の財政支援を求めない、と決められました。答申に基づく国鉄解体(1987年)からちょうど20年後の2007年、この法律の制定で初めてJRローカル線への補助金投入の道が開かれました。さらに今回の改正で、まちづくり予算「社会資本整備総合交付金」まで鉄道に使えるようになります。

こんな法律を作って大丈夫なんだろうか、おらが町の「社会資本整備総合交付金」をJRに使うなんてけしからん、と自民党議員が青筋立てて怒りまくるのではないかと思い、はらはらしながら国会審議を見届けましたが、自民党議員から反発する声は上がりませんでした。それどころか、2011年の新潟・福島豪雨で不通になったJR只見線を復旧させるため、黒字会社には補助をしてはならないと決められていた鉄道軌道整備法を議員立法で改正してまで復旧に道筋を付けたのは、福島選出の自民党議員でした。そのときの「手柄話」を衆院国土交通委員会で延々、続ける自民党議員を見たとき「ああ、ゼネコンの時代、本当に終わったんだな」と思いました。

ゼネコン自身にも昔のプライドがなくなりました。税金垂れ流し、環境大破壊公共事業絶対反対の人がいることは昔も今も同じです。しかし昔のゼネコン(とその技術者)にはもっとプライドがあったように思います。「反対している人がいるからこそ、いいものを造って見返したい」「今は反対している人たちだって、完成すれば使うんだろ?」という、賛成反対は別として技術者にあるべき健全な職業的プライドです。

しかし今はどうでしょうか。沖縄・辺野古新基地、リニアは完成の気配すらありません。昨年10月に開業した西九州新幹線(旧「九州新幹線長崎ルート」)に至っては60kmの区間(武雄温泉~長崎)が完成しただけで、武雄温泉から新鳥栖(佐賀県)までは佐賀県の反対でまだルートすら決まっていません。60kmといえば、東京~平塚間とほぼ同じ。お正月の風物詩、箱根駅伝(1区が約20km)のランナーなら3人いれば走れる距離です。「始発駅を発車したら、15分後には終点で全員下車」という笑えない漫才のような状態が、この先何十年、場合によっては半永久的に続くことになるかもしれません。5000億円もの巨費を投じたあげくにこの結果です。

こんな馬鹿げたことを何十年も続けたあげく、国民に1000兆円もの借金を残した政府の下で、為替市場が円安になるのは当たり前です。私は、そう遠くない時期に日本円は紙屑になると考えています。すでにネット上ではいろんな「噂」が飛び交っています。2024年、つまり来年に迫った新紙幣発行のタイミングで「旧紙幣」(つまり現行紙幣)は使えなくなるのではないか……等々。1000兆円の借金を返す当てもなく、日銀総裁のなり手探しが難航する現状を見ていると、単なる「噂」と笑い飛ばす気になれません。それほど日本経済が深刻な状況になっていることも、この機会に知っておいていただきたいです。

そろそろこのあたりにしておきましょう。今後、リニア問題のパート2を企画する機会があるかもしれません。JRローカル線問題も取り上げたいと考えています。もう一度、番組枠を与えていただけるなら、今度は私から、こんな「ヤバい話」を思う存分、したいと思います。