(この記事は、当ブログ2月9日付記事「38豪雪、56豪雪の経験から北陸豪雪の今後を読む」及び2月12日付記事「福井豪雪に見る「車社会」の意外な弱点」を再構成し、管理人が月刊誌「地域と労働運動」2018年2月号に発表した原稿をそのまま掲載しています。なお、この記事掲載に伴い、元となった2つの記事は削除しました。)

●久しぶりの大豪雪で北陸地方大混乱

2月に入って降り始めた記録的な豪雪で、福井市では2月5~6日の2日間だけで101センチの降雪量を記録した。1981(昭和56)年1月豪雪(通称「56豪雪」)で最多だった2日間の計109センチに匹敵する「ドカ雪」だ。5日午前2時に39センチだった福井市の積雪の深さは、1日半後の6日午後2時には1メートル近く増えて136センチに、さらに2月7日には147センチに達した。

福井県内の国道8号線で2月6日未明から始まった1500台もの車の立ち往生は2月9日に解消するまで丸2日以上に及んだ。除雪車も救急車も救援もたどり着けないまま、これだけ長時間、国道の長い区間で車が動けなくなるのは豪雪地帯の福井にあってもかなり珍しい。今後の推移を見なければならないものの、もしかするとこの豪雪は、歴史的と言われた1963(昭和38)年1月豪雪(通称「38豪雪」)や前述の56豪雪と並び、後に戦後北陸3大豪雪と呼ばれることになるかもしれない。いずれにしても、しばらくの間語り継がれる雪害になることは間違いないだろう。

だが、38豪雪、56豪雪、今回の豪雪を(別に平昌冬季五輪が開幕したからというわけではないが)金、銀、銅で例えるならば、やはり38豪雪がダントツの「金」。56豪雪と今回の豪雪のどちらが銀でどちらが銅になるかといったところだろう。38豪雪の異常さはそれほどまでに群を抜いたものであり、筆者の手元の資料から、改めてその異常さを検証しておきたい。

まず、38豪雪の際に確認された異常現象を列挙すると、以下の通りだ。

・日本海側では1月16日から27日まで12日間も大雪が降り続き、北陸4県に災害救助法が適用。1万人近い自衛隊員が救助活動に入った。

・焼津港(静岡)が結氷、銚子沖でオットセイが群泳。

・利根川河口にニシン、相模湾に鮭が現れる。

・東京の気圧は統計的に1万年に1度レベルの異常低圧。この低圧の影響で、函館では海面が盛り上がって逆流、マンホールから海水が噴き出す騒ぎがあった。

ニシンは通常、北海道の日本海側、オホーツク海にしかいない魚で、東北沿岸でも見られるのはきわめて珍しいが、それが関東地方の利根川で観測された38豪雪は桁外れの異常さだった(注)。56豪雪や今年の豪雪がどんなに記録的でも、このレベルの現象は観測されておらず、38豪雪の異常さは際立っている。

38豪雪のあった1963年は、冬が終わっても異常続きで、西日本は5月に早々と梅雨入りした。その梅雨が異常に長引き、麦は平年の半分以下の大凶作に見舞われている。

一方、56豪雪の場合は、その前の1980(昭和55)年夏から異常が始まっていた。1913(大正2)年以来67年ぶりの大冷害で、東北地方の太平洋側では米の作柄がゼロの地域もあったというからただ事ではない。

このように、歴史的な雪害が起きるときは、その前後からかなり長期にわたる異常気象が続いていることがわかる。大豪雪はその長期にわたる異常気象の始まりある場合(38豪雪はこのパターン)や、逆に、長期にわたる異常気象の締めくくりである場合(56豪雪はこのパターン)が多いのだ。

今年の歴史的雪害は38豪雪と56豪雪、どちらのケースに近いのか。振り返ってみると、昨年夏は東京で8月1日から15日まで15日連続の雨を記録、真夏日の日数は東北が大冷害に見舞われ「平成の大凶作」といわれた1993年以来の少なさとなった。しかし東京はこれでもまだマシなほうで、仙台に至っては7月22日から8月26日まで36日間連続で雨を観測。6~9月としては1934(昭和9)年を抜いて83年ぶりに記録を塗り替えた。仙台は8月の日照時間も観測史上最低を更新。記録ずくめの冷夏で、東北南部・北部は2009年以来8年ぶりに梅雨明け日を特定できずに終わっている。

異常はその後も続き、昨年10月16日には東京都心で最高気温が14.3度までしか上がらなかった。10月中旬に東京都心で最高気温が15度を下回ったのは1971(昭和46)年以来46年ぶりとなった。このように考えると、今回の福井豪雪が訪れるまでの経過は56豪雪のパターンに非常によく似ている。昨年夏から続いてきた異常低温の締めくくりが今回の北陸豪雪だと考えることができる。

福井を初め、全国的にその後も異常な寒波が続いており、低温傾向が収まる気配は見られない。だが昨年夏を長期にわたる異常低温の起点と考えるならば、この現象はすでに半年以上続いている。今後の推移についてはまだ予断を許さないものの、38豪雪や56豪雪の際も、おおむね1年くらいで異常低温が収束に向かっていることを考えると、今年の春先までにはさすがに終わりが見えるのではないかという気がする。

注)北島三郎のデビュー曲「なみだ船」(1962年、日本コロムビアより発売)に「どうせおいらはヤン衆かもめ」という一節がある。北海道で、主にニシン漁に従事する漁師はヤン衆と呼ばれた。ニシンは北海道の日本海側・オホーツク海でしか獲れなかったため、全国のニシン漁を独占できたヤン衆たちには過去、羽振りの良い時代もあった。

●車社会の意外な弱点

同時に、今回の車の大規模な立ち往生を通じて、車社会の意外な弱点が見えてきた。元福井地方気象台長で青山学院大非常勤講師の饒村曜(にょうむら・よう)さんは、今回の大規模な車の立ち往生発生の背景に保有自動車台数の激増を挙げる。国交省のまとめでは、福井県内の自動車保有台数は38豪雪当時の約3万5千台、56豪雪時の約32万台に対し、現在は約66万台に増えている。片側1車線の国道8号線で、いったん片側車線だけ立ち往生が解消した後、夜になってまた上下線が両方とも立ち往生した状態に戻っていくのを見て、車社会の弱点がはっきりわかった。

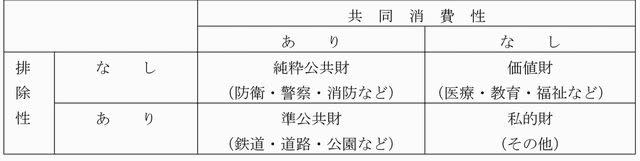

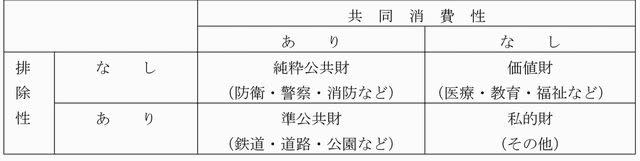

道路は「誰でも自由に使うことができる(=排除性なし)」であるのに対し、線路は「鉄道会社しか使うことができない(=排除性あり)」のが特徴だ。米国の経済学者サミュエルソンは、排除性がなく、かつ共同消費性(=損耗が誰の使用によって引き起こされたのかの検証が不可能な性質)があるものを「公共財」カテゴリに分類した。道路は公共財の典型で誰でも使うことができるため、どんなに費用対効果が見合わなくても造ればそこに必ず需要が発生する。そのことをわかっているからこそ、道路族はいつまでも道路を造れ造れと要求し続けるのである。

<参考>公共財、価値財、私的財とは?

(1970年ノーベル経済学賞を受賞した米経済学者、ポール・サミュエルソンによる)

ところがこの「いつでも誰でも使うことができる」「使いたい人が自由に使うことを阻止できない」という道路最大の利点が、災害時には欠点に転化する。車の流入を阻止できないため、すぐに立ち往生や渋滞が発生し、今回のような混乱を引き起こす。道路使用者を除雪車や緊急車両だけに絞りたくても、道路を使う人はほぼ全員「自分の用件が最優先、最重要」だから結局、車の流入を阻止できないのである。

一方、線路は「鉄道会社しか使うことができない」という欠点があるが、災害時にはこの最大の欠点が利点に転化する。鉄道会社しか使用できないため、線路使用者を除雪車や緊急物資を輸送する貨物列車に限定することが、割とたやすくできるのだ(ちなみにこの点は、国や自治体が線路を保有する「上下分離」になっても変わらない。線路が線路以外と物理的に遮断され鉄道会社の占有物となっていることが重要なのである)。世間では鉄道は災害に強いという漠然としたイメージが持たれているが、排除性の有無によって理論的に説明できることに、福井の豪雪災害は気付かせてくれた。

北海道では今、維持困難線区をむしろバス転換するよう積極的に主張する勢力も存在するが、バス転換派に対して「バスは道路を走るが、道路には排除性がないため、無秩序に流入する自動車の影響を受ける。これに対し、鉄道は線路が排除性を持っているため、他者による影響を受けず復旧が容易」として鉄道の優位性を説明できる。「災害時に緊急でない一般車の流入を禁止する措置を取ればよい」との反論を受けたとしても、今回の福井豪雪では禁止措置をとる間もなく、すでに流入していた車だけで交通が麻痺する事態になっていたのだから、バス転換派のこのような反論はそもそも無意味である。鉄道線路は平時から鉄道会社の占有物となっており、列車以外が使用することはできないが、そこに重要な意味があるのだ。

このように考えてみると、やはり鉄道をバスで代替するのは無理だという結論になる。代替可能なのはあくまで平和が維持されている通常時のみだ。バス転換派の言うままに線路をなくすと、災害時に泣くことになる。「自分は車が運転できるから線路なんてなくなっても困らない」と言っている人たちも、災害に遭えば車が立ち往生し、その横を何事もなく走る列車の姿を見て「線路を残しておいて良かった」と思うときが来ると思う。筆者は引き続き鉄道の重要性を訴えていく。

参考文献:「気象と地震の話」(吉武素二、増原良彦共編著、1986年、大蔵省印刷局)

(黒鉄好・2018年2月25日)