(当エントリは、当ブログ管理人が月刊誌「地域と労働運動」2016年3月号に発表した原稿をそのまま掲載しています。)

今回の原稿を書くのは今までで一番気が重かった。できれば避けて通りたい話題だった。民主党政権の無残な失敗のおかげで、自民党に代わって日本国民が政権を託せる政党が登場するのは筆者の存命中はもう無理であり、この問題が解決されるのは、私たちの孫の世代まで待たなければならないだろうという諦めに近い感情も生まれていた。

世界情勢に目を向けると、米国では民主党の大統領予備選で民主社会主義者を自称するバーニー・サンダース旋風が吹き荒れ、英国では鉄道国有化を大まじめに訴えるジェレミー・コービンが労働党首になった。ギリシャでもスペインでも、SYRIZAやポデモスといった新興左翼勢力が勃興し、既成政党に脅威を与えている。

こうした国際的潮流とは裏腹に、日本では、――ひとり気を吐く日本共産党を除いて――左翼、リベラル勢力の多くが政治的には長い眠りについたままである。早ければ年内にも改憲派が衆参両院の3分の2を占め、いよいよ国会による改憲発議が現実になるかもしれない中で、いつまでも眠ってばかりはいられないし、何でもかんでも孫の世代に押しつけてばかりいたら、孫の世代から恨まれることにもなりかねない。改憲を阻止し、少なくとも孫の世代が再び、今日より明日はいい日になると信じられる未来が訪れるように、何らかの方向性だけでも示しておくべきではないだろうか。

さしあたり、日本政治をめぐる最大の問題は、旧社会党―総評ブロックが崩壊させられた1990年代以降、20年以上にわたってリベラル勢力が安心して自分の1票を託せる政治勢力がないことであり、大胆に言えば日本政治の問題はこれに尽きるといっても過言ではない。平和・人権・民主主義・環境保護・脱原発――日本の市民の大多数を占める「普通の健全な人たち」を代表するリベラル勢力はなぜ育たないのか。リベラル勢力が長い眠りにつき、投票所から遠ざかることによって、何が見えなくさせられているのか。

本稿がその最大の課題を解明する一助になることを期待する。下手をすると、来年の今頃は、安倍政権を批判するだけで政治犯収容所に連行され、ガス室で殺される――そんな時代になっているかもしれない。今が、自由な言論をできる最後の機会かもしれないのだから。

●55年体制健在を示す2つの調査結果

ここに2つの調査結果がある。ひとつは、安倍政権成立後の2013年11月に境家史郎・首都大学東京准教授がウェブサイト「nippon.com」上に発表した論考「

ポスト55年体制期における政策的対立構造」(注1)、もうひとつはNHK放送文化研究所が毎年発表している「NHK放送文化研究所年報」2015年版において、同研究所世論調査部の河野啓氏が発表した論考「

2度の政権交代をもたらした有権者の政治意識」(注2)である。どちらも3.11東日本大震災・福島第1原発事故を経験後の日本の政治状況に焦点を当てたもので、筆者にとって興味深い論考となっている。なぜなら、前者は政党レベルにおいて、後者は有権者の政治意識レベルにおいて、ともに保革対立を前提とした55年体制的な政治構造の復活を示唆しているからだ(以下、特に断り書きがない限り、本稿では前者を「境家論考」、後者を「河野論考」と呼ぶことにする)。

さっそく、まずは境家論考からその中身に入ろう。境家は、この論考を著した理由について『日本政治の政策的対立軸は、「55年体制」の下で保守/革新のイデオロギー対立を背景としていたが、1990年代半ばから様変わりした。この約20年間の対立軸の変化を振り返り、検証する』こと、また『1994年の選挙制度改革以降の「ポスト55年体制期」における日本政治の政策的対立構造を検討し、また今後の見通しを得ることである』としている。しかし、実際に得られた結果は境家の目的とは大きく異なり、現実の政党配置レベルで未だに55年体制の残滓が色濃く残っていることを示すものとなった。

この表は、東京大学谷口研究室・朝日新聞社共同調査のデータを基に、境家が作成したものである。「安保・社会政策」「55年体制の評価」「新自由主義的経済政策への賛否」「民主党の目玉政策への賛否」の4つを軸とし、2010年参院選の時点で国会に議席を持つ各政党の立ち位置を示したものである(維新の党、おおさか維新の会は、この時点ではまだ国政に進出していなかったため、この表には登場していない)。

「安保・社会政策」では、55年体制当時さながらに左右の隔たりが最も大きくなっている。保革両陣営の主要な争点・対決点であり続けており、賛成・反対双方が妥協点を見いだすことは不可能な状況にあった。安倍政権下での「戦争法案」強行採決という、4年後に訪れる事態を正確に予言していたといえる。境家も、『93年に自民党がいったん下野してから20年近く経過しているが、なお保革イデオロギー対立は日本政治の基底として存在している。政党配置もほぼ55年体制期さながらの状態が現在でも維持されている』と、「55年体制残存」を認めている。

「55年体制に対する評価」では、一転して自民・社民・共産が肯定的、それ以外が否定的という結果であり、「既成政党対新党」の対決構図となっている。「新自由主義的経済政策に対する賛否」では、自民・民主の2大政党が否定的(「大きな政府」指向)、みんなの党が肯定的(「小さな政府」指向)という対立軸になっている。興味深いのは、議論するまでもなく「大きな政府」指向と思われていた社民・共産両党が真ん中に位置していることである。これに関して、境家は興味がないのか言及していないが、この両党が防衛費、公共事業などの「大企業向け大きな政府」には反対だが、社会保障などの「社会的弱者向け大きな政府」には賛成ということを示した結果であるというのが本稿筆者の評価である。大きな政府・小さな政府も時と場合と相手によるということであろう。

最後に、農業者戸別所得補償や「子ども手当」、道路特定財源の一般財源化といった民主党の目玉政策に対する賛否では、民主党が最も賛成なのは当然として、好意的な方から順に国民新党、社民、公明・みんな、自民・共産という順になった。

2009年に成立した民主党政権が、連立相手として社民党、国民新党を選んだのは、目玉政策に関する限り適切であったように思える。しかし、民主・社民両党は安全保障政策であまりに隔たりがありすぎた。民主党が、財源問題をきっかけに目玉政策でずるずると後退するにつれ、目玉政策での一致を根拠になんとか我慢して連立にとどまってきた社民党が、我慢できずに連立から離脱せざるを得なかったのは、歴史の必然であったことになる。

境家は、これらの結果を基に、次のように結論づける――『政党配置の面では、自民党にせよ民主党にせよ、すべての軸において立場の近い他政党というのは存在しておらず、連立政権時代において各党が安定的なパートナーを得ることの難しさを示唆している』。

同感だ。現在、参院選に向けて戦争法廃止のために野党共闘を求める声が高まっている。彼らは「最低限の基本政策さえ一致するなら野党には共闘してほしい」と願っている。しかし、その「最低限の基本政策」すら、完全に一致できる政党の組み合わせはどのようにしても実現し得ないことを境家論考は示している。やはり、有権者が感じているように、基本政策がそれぞれ違っているからこそのバラバラ野党なのだ。

境家論考を見る限り、多様化する有権者の政治的要求に合わせて細分化の歴史が繰り返されてきた野党のほうが政治的には健全であり、むしろ、多様な政治的潮流がありながら、それらをめぐる政治的闘争を内部で抱え込み、議論ではなく政党の内部統制の問題として決着させようとする自民党のほうが間違っていると結論づけて差し支えないであろう。問題は、小選挙区制という極端な選挙制度によって、常に「誤っているほうが勝ち続ける」ことにある(注3)。

次に河野論考に移ろう。民主党政権が成立した2009年以降の有権者の政治的意識とその変遷をていねいに追っており、境家論考と並んで本稿で取り上げるだけの価値はある。だが、PDFファイルにしてわずか4ページに過ぎない境家論考の概略を説明するのにさえこれだけの字数を要した。PDFで38ページもある河野論考について詳述しようとすると、紙幅はいくらあっても足りない。そこで、河野論考中、最も注目すべき3つの調査結果に関するデータだけを以下に示すことにする。

民主党政権の失敗以降、日本の有権者はすっかり疲れ、もう政権交代なんてこりごりだと思っているに違いないと筆者は考えていた。実際、安倍政権のこれだけの悪政・暴走にもかかわらず、再度の政権交代を求める声はどこからも聞こえず、むしろ聞こえてくるのは政権交代を忌避する声ばかりだからだ。

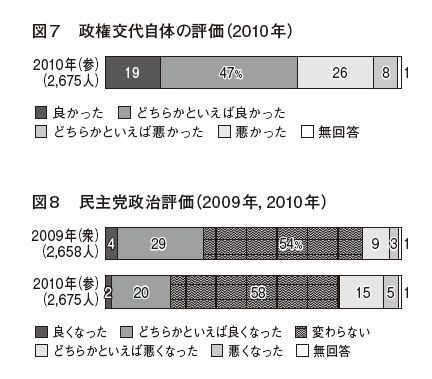

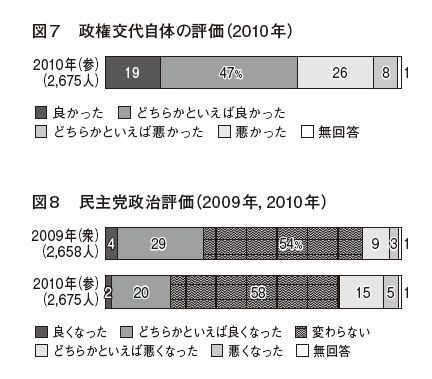

しかし、河野論考が明らかにしたのはそれとはまったく異なる有権者の姿であった。ここでは、民主党政権の失敗を経験した後にあっても政権交代それ自体は「良かった」「どちらかといえば良かった」が合計で66%を占めており、実に3分の2の有権者が政権交代に積極的な評価を与えたことを示している。民主党政権をめぐる評価でも、(民主党への政権交代で)「良くなった」「どちらかといえば良くなった」が33%(2009年)→22%(2010年)と急落しているものの、「変わらない」が半数以上を占め、メディアやインターネットを吹き荒れている民主党バッシングとは違う結果を示すものとなっている。一部ネトウヨなどの「ノイジーマイノリティ」が民主党を攻撃しているのが実際であろう。

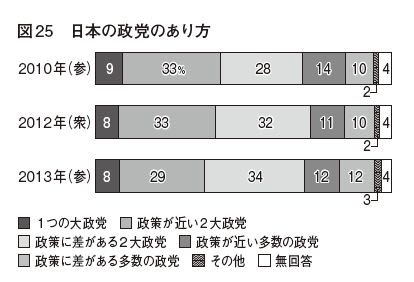

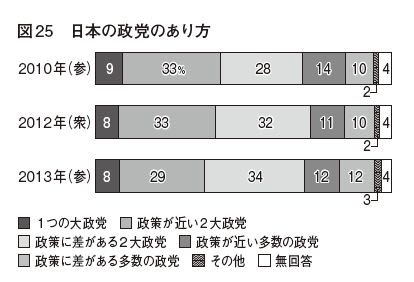

河野論考において最も注目すべきなのは、「日本の政党のあり方」に関する調査結果だ。自民一党支配を積極的に認める「1つの大政党」が一貫して1割を切っているのは当然として、「政策が近い2大政党」「政策に差がある2大政党」のうち、前者が33%(2012年)→29%(2013年)と減少しているのに対し、後者が28%(2010年)→32%(2012年)→34%(2013年)と、緩やかながら着実に増加していることである。2013年にはついに両者が逆転、「政策に差がある2大政党」を求める有権者のほうが多くなった。

河野論考は2010年以前のデータを示していないため、この変化がどのような政治的事件をきっかけに始まったのか結論づけることは不可能である。だが、本稿筆者の皮膚感覚では、2008年のリーマンショックとそれに続く2008年暮れの衝撃的な「年越し派遣村」の誕生から始まり、2011年の福島第1原発事故がこの流れを決定的にしたように思える。

●民主党政権の崩壊要因と、新たなリベラル層の「受け皿」のあるべき姿

これら2つの調査結果から見えてくることがある。1990年以降、盛んに宣伝された「55年体制崩壊は、東西冷戦の崩壊と総評―社会党ブロックの「敗戦」によって引き起こされ、資本主義か社会主義かの問題には決着がついた」「日本政治は、対決争点型から合意争点型(注4)に移行した」との言説が、(2000年代を中心に、一時的に正しいと思われる時代もあったものの)2010年代に入って以降は完全に誤っていること、崩壊したと思われていた55年体制が、政党配置レベルでも有権者の政治意識レベルでも今なお健在であることが示されたことである。

このように考えると、短すぎた民主党政権の崩壊要因も見えてくる。年を追うごとにひどくなる一方の貧困・格差問題を前に「政策が近い2大政党」を求める有権者が減り、「政策に差がある2大政党」を求める有権者が増えつつある政治状況の中で民主党政権は生まれた。この事実から考えれば、この政権に対する期待、そしてこの政権の存在意義は「自民党とは違う新たなオルタナティブを示すこと」にこそあったといえよう。にもかかわらず、小沢一郎元民主党代表が示した保守2大政党にこだわるあまり、民主党政権が「第2自民党政権」として、事実上自民党と変わらない姿に落ちぶれてしまったことがこの政権の崩壊要因と結論づけてよさそうである。わずか3年で再び政権が自民党に戻ったのも、「せっかく生まれた民主党政権が自民党と変わらないなら、過去の政権担当実績がある自民党でいい」と有権者が考えた結果と分析すれば納得がいく。

同時に、これら2つの調査結果は「投票したい政党がない」「どこに投票したらいいかわからない」と嘆き、投票所から遠ざかったまま長い眠りについているリベラル層の受け皿として、日本でどのような勢力なら登場が可能かについても重要な示唆を与えてくれる。本稿筆者は、2つの可能性を指摘したいと思う。

ひとつは、旧社会党復活による55年体制の再構築である。「政策に差がある2大政党」を求める有権者の声を追い風に民主党がこのまま左傾化、旧社会党化し「しっかりとした自民党の監視・チェック役」として100~150議席程度の勢力をもって対峙するというものである。2015年安保闘争で民主党が得た市民との協働を基に、党内右派を追い出してリベラル勢力に特化するならこの可能性が大きく開けるであろう。同時に、支持母体である連合を再び旧総評のような左派優位にすることにも寄与するであろう。

ただ、「基本政策がそれぞれ違っているからこそのバラバラ野党」となった歴史的経緯を考えると、この道を取ることが容易でないことは確かである。民主党政権のように、様々な政治的潮流を内部に抱え込んだ場合、毎日のように内紛が続き、再び空中分解することになりかねない。

もうひとつは、民主党がこの道をとれなかった場合に想定すべきものである。野党各党が統一候補を立てて自民党政権を倒した後、それぞれの違いを前提にしながら「政策に差がある2大政党」を求める有権者の声を追い風に、自民に代わる新たなオルタナティブを示して政権につくことである。同一政党の内部に様々な潮流を抱えながら、内紛に明け暮れた民主党政権と異なり、初めからお互いに基本政策が違っていることが前提で連立を組むのだから、民主党政権よりは大人の対応が可能になるであろう。ここで留意すべきなのは、連立に関わる各政党が互いの立場を尊重することだ。閣僚を決めたら、その閣僚の出身政党の基本政策を連立各党が理解し、少なくとも政権担当中は連立与党が結束して支えることを事前にきちんと協定すべきだ。野党・自民から閣内不一致を攻撃されても決して動じてはならない。むしろ「なれ合い談合の自民党政権と異なり、こちらは不一致を前提に組閣する多党連立政権だ。閣内不一致で何が悪い」と違いを認めるくらいの度量が必要であろう。こちらはいわば、2大政党化を諦め、細川政権を生み出した1993年型の多党連立政権をめざすもので、日本共産党が提唱した選挙協力の後に来るべきものとしては最も現実的と考えられる。

いずれの道を取るにせよ、60年近くも政権を独占してきた自民党政権の「最終的」打倒(二度と政権復帰できないような自民党の完全な粉砕)を私たちは実現しなければならないが、今回、野党がバラバラの状況の中、戦争法廃止のための国民連合政権構想を発表、野党共闘を訴えたのが日本共産党であったことはその困難さの象徴だと筆者は考えている。日本にとって「打倒自民」は政治革命にも匹敵する大事業であり、野党の中でその覚悟を持ち得たのは、戦前戦後を通じ、常に「革命政党」としての矜持と気概を持ちながら日常活動をしている日本共産党以外にはあり得なかったのである。

だがそれでも私たちはこの道を進まなければならない。2016年が「自由、民主主義の死んだ年」として、後世の歴史家から指弾されることがないように。

注1)http://www.nippon.com/ja/features/c00407/

注2)https://www.nhk.or.jp/bunken/research/title/year/2015/pdf/003.pdf

注3)政党制の類型化によって現代政治学に大きな足跡を残したイタリアの政治学者ジョヴァンニ・サルトーリによれば、政党結成の自由が認められていない抑圧的政治体制の国では、政治的潮流の違いはいわゆるファクション(党内分派)間の闘争として現れる。一方、政党結成の自由が認められている国では、ある政党内部でイデオロギー型ファクションが生まれた場合、それは党外に押し出されて別政党となるが、金や人のつながりによって生まれ、イデオロギーの違いを基にしない「プラグマティズム型ファクション」は、政党結成の自由が認められている国でも必ずしも党外へ押し出されず、ファクションとして留まり得る場合があることを示唆している。サルトーリはそうした例として、日本の自民党やイタリア・キリスト教民主党の「派閥」の例を挙げた。

注4)対決争点型政策とは、その政策の実施自体に賛否が分かれるものをいい、合意争点型政策とは、その政策の実施自体には合意があり、実施時期や手法などが争点となるようなものをいう。米国の政治学者アーレンド・レイプハルトは、前者は多数決型民主主義、後者は合意形成型民主主義と親和性があるとした。

(黒鉄好・2016年2月21日)