<南海トラフ>「事前防災」取り組み重要 地震予測「困難」(毎日)

南海トラフ「予知困難」 前兆否定 揺らぐ根幹(産経)

東海地震「予知は困難」「前兆滑り」に疑問(東京)

日本学術会議が「東海地震の予知は困難」とする報告書を取りまとめたことを、主要各紙が報じている。1978年に制定された大規模地震対策特別措置法(大震法)による地震予知を「事実上困難」と見て、減災・防災をより重視するよう促す内容だ。35年の時を経て、事実上の方向転換といえる。

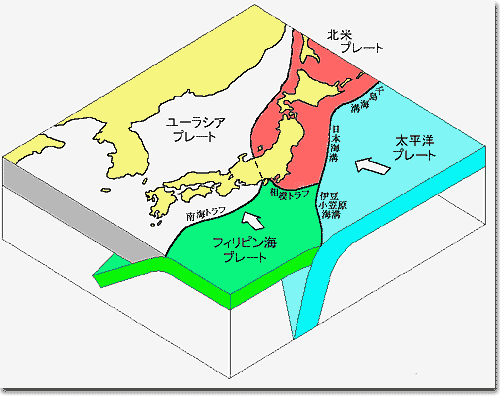

そもそも東海地震の予知は、1976年、地震予知連絡会の席上で、石橋克彦・東大理学部助手(当時)が、プレート・テクトニクス理論に基づいて「東海地震説」を提唱したことに始まる。石橋助手は、当時、メディア取材に答え、東海地震の発生時期について「極端に言えば明日来てもおかしくない」と発言し、日本中が騒然となった。この提唱を受け、1978年に大震法が制定され、東海地震の大規模な観測体制が整えられた。

東海地震の観測とは、大別して「体積歪み計」による地殻変動(主に掛川に対し、御前崎がどの程度沈降しているか)や前兆滑り(プレスリップ)の観測のことである。海溝型(プレート境界型)地震では、プレートの大規模なずれにつながるプレート境界での固着域(アスペリティ)の破壊が生じる直前に、地表の揺れを伴わず地下の岩盤だけが動く現象(前兆滑り)が観測できるとされ、この事前察知に成功すれば地震を予知できると考えられた。

一方、石橋助手が「明日来てもおかしくない」と述べたように、当時は東海地震の発生が切迫していると考えられており、「少しでも予知の可能性につながれば」というある種の希望的観測によって、体積歪み計による地殻変動や前兆滑りの観測体制がいずれも見切り発車的に進んできたという事情もあった。リンク先の東京新聞の記事にもあるように、すでに1997年の段階で、地震予知を「現時点では困難」とする報告を測地学審議会(文部大臣の諮問機関)が取りまとめてもいる。さらに(うがった見方かもしれないが)、東海地震説を唱えた石橋助手自身が、「原発震災」の危険性に警鐘を鳴らしてきたことから事実上学会を追放状態に追い込まれた(言うまでもなく、原子力ムラに刃向かったからにほかならない)。そうした経緯を考えれば、今回、日本学術会議が予知を困難とする結論をまとめるに至ったことに対し、当ブログには特段の驚きはない。いつかこんな日が来るのではないか、という予感はあったのだ。

それに、東日本大震災では結局前兆滑りは観測されなかったし、逆に、千葉県沖では大地震が発生していないのに、ある程度の規模のスロースリップ(ゆっくり滑り)が定期的に観測されている。「前兆滑り=大規模海溝型地震の前夜」という方程式はすでに崩れているのだ。

大手メディアはいずれも報じていない(というより、おおっぴらに報じられるわけがない)が、この「予知から減災・防災への転換」には隠された政府の「意図」がある。予知が困難となれば、地震発生を前提とした減災・防災対策を行うよりほかにない、ということになり、「耐震改修」「減災・防災」「津波対策としての高台移転」等を口実とした公共事業予算を獲得することができる。なんのことはない。55年体制下の自民党政権で見られた「公共事業ばらまき」体制への回帰、それへの布石というわけだ。アベノミクスの目玉商品のひとつに「国土強靱化」があり、見事に符合している。仮に公共事業費がふくれあがったとしても、「どうせ消費税も上げるし、なんとかなる」というのが政府与党の「本音」であろう。これは根拠のない推測などではなく、実際に自民党は昨年6月、消費税増税法案の附則に「国土強靱化の分野に予算を重点配分する」旨の規定を盛り込む修正をさせている。当時与党だった民主党を悪者にして。

むしろ、「政府が公共事業予算を重点配分したいと考えている地域が地震の危険地域として騒がれる」くらいに考えておいた方がいいと思う。国の財政危機の中で公共事業ばらまきには批判が強いが、「地震防災対策」が理由なら誰も反対できないからだ。

このところ、メディアではやたら「南海トラフ地震」が取り上げられ、耐震改修、避難訓練といったニュースが報道されている。要するにこの地域を中心に公共事業をやるぞ、ということだろう。当ブログのこの説が信じられない読者の方は、自民党「国土強靱化総合調査会長」を誰が務めているか、その議員が何県選出か調べてみるといい。そうすれば、ここに来て急に南海トラフが危ないと言われ始めた理由がわかると思う。

(誤解のないように申し上げておくが、南海トラフ地震が近いとはいえないとしても「そう遠くない」時期であることは間違いないと思う。少なくとも最近の地震発生状況からみて、東海地震より南海トラフが先に来る可能性はかなり高いのではないか。当ブログは東海地震について、平成20年代の半ばまでには来ると思っていたが、平成25年になっても予兆らしい予兆も起きておらず、正直、こんなに遅れるとは予想だにしていなかった)。

海外ではM6程度の地震でも建物が崩壊し、数百人単位の犠牲者を出すこともある中で、現在、日本ではM6程度で犠牲者が出ることはほとんどない。これには耐震性の高い建築物を造るためにゼネコン業界が続けてきた血のにじむような努力がある。その努力に水を差すつもりはないが、ゼネコン優遇、公共事業ばらまきの「いつか来た道」がまた繰り返される(それも、今度こそ福祉のために使われるとの約束だった消費税がまた浪費されて)というのでは有権者の不満は避けられないだろう。

もうひとつ、この「予知見直し」を通じて政府が私たちに発している「暗黙のメッセージ」がある。それは端的に言えば「政府はもう、どんな巨大地震が来るとわかっても警戒宣言など出さないよ」ということである。

もう少し具体的に説明しよう。大震法では、地震防災対策強化地域判定会(気象庁長官の諮問機関)が「東海地震発生近し」と判断した場合、気象庁長官がそれを首相に報告し、首相が警戒宣言を出せることになっている。警戒宣言を出せば、交通機関の運行停止、警戒区域内にある道路や事業所の閉鎖といった巨大な権限が首相に与えられるが、警戒宣言が有効に機能するためには、当然ながらいくつかの前提条件がある。

(1)前兆滑りと巨大地震との因果関係が科学的に証明されている

(2)国民の間に政府に対する信頼がある

(3)国民の生命・安全を守るためには、経済活動がある程度犠牲になることはやむを得ず、また、宣言が空振りに終わっても犠牲者が出るよりはよい、という社会的・国民的合意がある

概ね、最低でもこれくらいの前提条件がなければ警戒宣言は出しても有効に機能しないであろう。残念ながら、現状はこの3つの前提条件のうち1つも満たされていない。(1)は前述の通りだし、(2)の政府への信頼は3.11以前から徐々に低下していたが、3.11で不信が決定的になった。(3)に至っては、この国の政府・経済界が福島原発事故で何をしたかを見れば説明不要だろう。企業の金儲けのためなら200万人の福島県民を平気で見捨てる彼らが「たかが数十万の犠牲者」ごときで経済活動を止めるなど決してあり得ない。次の巨大地震が間近に迫ってきたとき政府がどんな対応をするか、既に当ブログにははっきり見えている――「前兆現象は観測できなかった。想定外」を理由に警戒宣言は決して出されることはない。Xデーは突然やってくる。市民の皆さんは、せめて3.11を教訓に自分の身は自分で守ってほしい。

最後に、予知の今後についてだけ触れておこう。地震学会の中には、予知が当面無理だとしても、観測体制まで完全に解除してしまうことには抵抗があるという。当然だろう。宝くじが当たる可能性は低くても、買わなければ当選確率がゼロなのと似ている。当面、予知に関してはそれくらいの割り切りが必要だろう。今は将来への投資と割り切り、研究のためのデータ収集という名目で継続してはどうか。遠くない将来、もし、地殻変動と建物の被害との関係が明らかにできる日が来たら、そのデータ、学術的知見はゼネコン業界にとってもきっとメリットをもたらすはずだからである。今、役に立たないからと言って、声高に「予知をやめろ」と叫ぶ人たちの神経は、私には理解できない。