まんだら堂やくら群は普段は非公開です。期間限定公開だったので、12月1日に見学にゆきました。

場所は名越切り通しの一番有名な第一切通の場所の近所です。

まんだら堂やぐら群は、一つ一つは2メートル四方程度と小規模で、構造も単純なものが多いのですが、150以上の穴の存在が確認されている有数のやぐら群です。

やぐらの中に並ぶ五輪塔は、後の時代に動かされているものが多いので、中世の姿そのままとは言えませんが、主に火葬した骨を納めるなどして供養するために建てられたものです。葬られたのは、武士や僧侶が多かったと考えられていますが、経済力を蓄えた商工関係者なども含まれていたかもしれません。(逗子市教育委員会配布のちらしより抜粋)

辺りに現代的な建物がないので、中世の時代に思いを馳せ浸れるなかなかに楽しいポイントです。ぜひ常時公開して欲しいなあ…。まあ場所柄盗難や保存を考えると常時公開は難しいか…。もったいないなあ~。

さて。実はまんだら堂やぐら群を訪れるついでに寄りたいポイントがあったのです。でも事前に随分WEBページを徘徊したのですが、場所が特定出来なかったのです。それが大切岸

まんだら堂やぐら群で配ってたチラシには大切岸の画像が載ってました。すかさず配ってたおじさんに「ここへ行きたいのですが、場所が分からない」と訴えてました。おじさんはよく尋ねられるようでスラスラと教えてくれました。特に、間違え易い分岐点についてレクチャーしていただき感謝です!!

分岐というはこれ。

上の画像の左手が名越第一切り通し&まんだら堂やぐら群。右手上り坂方面が大切岸&法性寺。左中央下り坂方面が長勝寺です。

こういう行き先表示板を鎌倉市のハイキングコースや切り通しにもつけてくれよっ!!頼むよっ!!

実はあって当たり前のように思いますでしょうが、鎌倉市内のハイキングコースに案内板はまず存在しません。時折親切なハイカーが手作りで案内表示を書いてくれたりしてる場所もあるんですが、たまにその案内板が間違ってる事がありますっ!!鎌倉のハイキングコースはその昔は鎌倉への陸路の尾根道として利用されてた場所も多く、歴史的には1000年近くある歴史道だったりするんですが、歴史と反比例の単なる自然の山道の箇所も多く、雨が降るとぬかるむし、木が落葉すると無茶苦茶滑るし。歴史道だからか分岐点が多いんだよっ。その分岐を進むと大概どっかの寺に行けるんだけど、分岐点に案内がないから迷う迷う。ええそうなんですよ~、迷った事あります。一旦尾根道から降りてしまうと、間違ったからといってもっぺん尾根に上がる気力はオバさんにはないんだよ~~。と。声を大にして叫んでみる!その点逗子市の行政区の名越切り通しは整備されてるよな。ありがたい。

さて。案内板に従い、右手の上り坂を上がります。と。前方より旅行会社のツアーがやって来ました!

マジかっ!!こんな場所を老人が大量にっ!!

昨今元気な年配者は多いからてっきりそういう団体だろうと思ったのですが…。

「ある程度覚悟してたけど…」「こんな道を歩かせられるなんて…」

あ。愚痴が一杯聞こえてきた!鎌倉の観光はね~、コースによったら厳しいよ~。んでもって、階段と坂も多いよ~。お気をつけ下さい。

さて次成る分岐点。

左上の道は名越切り通しの本道。右下の道は大切岸が観賞出来るポイントの法性寺の墓地への道。

名越切り通しは大切り岸の上を歩くことになるので、名越切り通しを歩くと切岸は見えないんですよ。まんだら堂でおじさんが力説した分岐ポイントがここです。事前に知らなかったら直進してた分岐でした。

坂を下ると、すぐに左手にかつて石を切り出した跡が見えて来ます。

それを横目に進むと…。急な階段が現れます。

石の階段つーか、岩を切り出して階段を作ってます。階段の幅が狭く、こう後ろ向きにはしごの要領で降りるのがよろしいかと。

やがて目的の大切岸が見えて…。

あれ?

こ、工事中~~~っ!!

切岸保存工事中でしたっ!!が~~~んっ!!

で・でも大切岸は大規模だからね。全部工事は出来まいっ!!

遠く切岸を望みます。

ところで切岸って何だ?

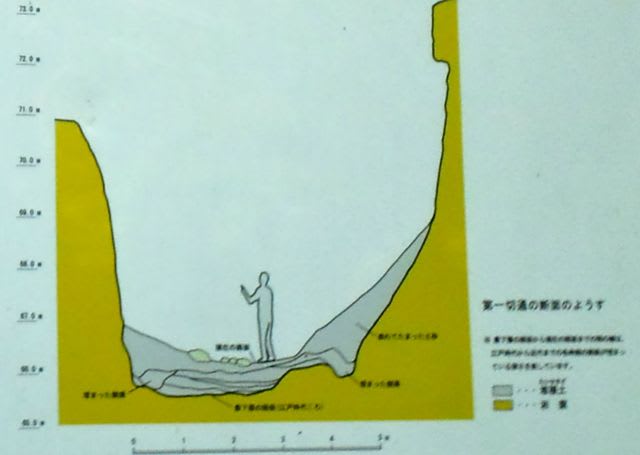

いただいたチラシによりますと。「大切岸は長さ800メートル以上にわたって高さ3-10メートルにもなる切り立った崖が尾根に沿って連続する遺構で、従来から、鎌倉幕府が三浦一族からの攻撃に備えるために、切り通しの整備と一体のものとして築いた、鎌倉時代前期の防衛遺構だといわれてきました。

しかし、平成14年度に発掘調査したところ、大切岸は板状の石を切り出す作業(=石切り)の結果、最終的に城壁のような形で掘り残されたもの、つまり石切り場の跡だという事が確認されました。

石切が行われた時期ははっきりわかりませんが、堆積している土砂の上層に、江戸時代、宝永4年(1707)の富士山噴火による火山灰が含まれていますので、それより古い時代であることは確実です。

14-15世紀の鎌倉では、建物の基礎や溝の護岸、井戸枠などに切石がさかんに用いられてますので、名越の山中で大規模な石切が行われたのも、この頃が中心ではないかと考えます。」ちらしには、一概に防御の目的は一切なかったと即断は出来ない。とも続けられてます。

距離的にいって、最古の港、和賀江島を作る材料もこっから大量に切り出さしたのかも?とか思いますね。歴史ロマンに思いをはせれるポイントです。ここも観光地じゃないから(だから場所がわからなかったんだが)ゆっくり妄想に浸れるポイントで歴史好きにはおススメです。

さて…。

一旦降りた道を引き返し、名越切り通しの本道に合流。名越の道を通って長勝寺に向かいます。…これが…もう…。すんごい道であった!!

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

え~。きのうぼやいてたMacのアダプタですが、結局電源が入らないまま。

さっきダンナが町田のソプマップでアダプタを買って来てくれました。45WMagSafe Power Adapterは6800円だった…。高かった…。

んでもいいの。ようやく電源が入ったので現在絶賛充電中です。つーか、充電しながらこれ書いてます。

いや~、たった1日なのにパソコンないと困る困る。

例えば、今日スーパーでチリ産のムール貝のむき身を購入したんですよ。んでいつもならば、ネット接続してムール貝のレシピを検索します。これが出来なかった!

例えば。スーパーのWEBチラシで検索かけてから近所の三和スーパーへ行くんだけど。調べられなかったので午後にスーパーに行ったら、今日はあれこれ売り出しがあった!んでも「ご好評につき本日の大根98円は売り切れました」のような札があちこちに下がってた。敗北した。

例えば、上野へ散歩に行きたいなあ~。し・調べられない~~。

例えば、WEBメールが見られない。アドレスもwebメールに登録してるから、友人にメール問い合わせ出来ない~。

も。散々でした。普段どれだけMacのお世話になってるかしみじみ実感した。Macがなかった頃、何をどうしてたんだろう…。あ~、不便だった!!

にしても…。

購入の初動からアダプタの調子が悪かったんだから、とっととMacのショップに持ち込んで交換してもらっておくべきでしたね。や。昨日までは接続部を何度かパチパチと繋ぎ直せば電源はかろうじて復活してたのでショップまで行くの面倒くさくって放置しちゃったのがそもそもの間違い。保証期間調べようにも、電源が入らないから充電出来なくて調べられなかった~~。もう踏んだり蹴ったり!!

まあせっかくなのでMacを使わなくて出来ることをしようと、年末に出せなかった粗大ごみを市の南処分場へ持ち込みしました。が。これもまた。受付時間の検索が出来なかったのね。んでおそらく出せるのが可能な時間帯を推測して午後13時42分受付となりました。や。12時から13時までは休憩で受付休止だったので危なかったです。自転車の前かごに空気清浄機を押し込んで持ってったので、持ち帰りになったら目も当てられませんでしたよ。

あ。そうだった。インターネットだけでなく、携帯電話で撮影した画像もMacに入ってて、iPhotoで管理してるのでこれもまた調べられなかった!!も~~~~ッ!!

場所は名越切り通しの一番有名な第一切通の場所の近所です。

まんだら堂やぐら群は、一つ一つは2メートル四方程度と小規模で、構造も単純なものが多いのですが、150以上の穴の存在が確認されている有数のやぐら群です。

やぐらの中に並ぶ五輪塔は、後の時代に動かされているものが多いので、中世の姿そのままとは言えませんが、主に火葬した骨を納めるなどして供養するために建てられたものです。葬られたのは、武士や僧侶が多かったと考えられていますが、経済力を蓄えた商工関係者なども含まれていたかもしれません。(逗子市教育委員会配布のちらしより抜粋)

辺りに現代的な建物がないので、中世の時代に思いを馳せ浸れるなかなかに楽しいポイントです。ぜひ常時公開して欲しいなあ…。まあ場所柄盗難や保存を考えると常時公開は難しいか…。もったいないなあ~。

さて。実はまんだら堂やぐら群を訪れるついでに寄りたいポイントがあったのです。でも事前に随分WEBページを徘徊したのですが、場所が特定出来なかったのです。それが大切岸

まんだら堂やぐら群で配ってたチラシには大切岸の画像が載ってました。すかさず配ってたおじさんに「ここへ行きたいのですが、場所が分からない」と訴えてました。おじさんはよく尋ねられるようでスラスラと教えてくれました。特に、間違え易い分岐点についてレクチャーしていただき感謝です!!

分岐というはこれ。

上の画像の左手が名越第一切り通し&まんだら堂やぐら群。右手上り坂方面が大切岸&法性寺。左中央下り坂方面が長勝寺です。

こういう行き先表示板を鎌倉市のハイキングコースや切り通しにもつけてくれよっ!!頼むよっ!!

実はあって当たり前のように思いますでしょうが、鎌倉市内のハイキングコースに案内板はまず存在しません。時折親切なハイカーが手作りで案内表示を書いてくれたりしてる場所もあるんですが、たまにその案内板が間違ってる事がありますっ!!鎌倉のハイキングコースはその昔は鎌倉への陸路の尾根道として利用されてた場所も多く、歴史的には1000年近くある歴史道だったりするんですが、歴史と反比例の単なる自然の山道の箇所も多く、雨が降るとぬかるむし、木が落葉すると無茶苦茶滑るし。歴史道だからか分岐点が多いんだよっ。その分岐を進むと大概どっかの寺に行けるんだけど、分岐点に案内がないから迷う迷う。ええそうなんですよ~、迷った事あります。一旦尾根道から降りてしまうと、間違ったからといってもっぺん尾根に上がる気力はオバさんにはないんだよ~~。と。声を大にして叫んでみる!その点逗子市の行政区の名越切り通しは整備されてるよな。ありがたい。

さて。案内板に従い、右手の上り坂を上がります。と。前方より旅行会社のツアーがやって来ました!

マジかっ!!こんな場所を老人が大量にっ!!

昨今元気な年配者は多いからてっきりそういう団体だろうと思ったのですが…。

「ある程度覚悟してたけど…」「こんな道を歩かせられるなんて…」

あ。愚痴が一杯聞こえてきた!鎌倉の観光はね~、コースによったら厳しいよ~。んでもって、階段と坂も多いよ~。お気をつけ下さい。

さて次成る分岐点。

左上の道は名越切り通しの本道。右下の道は大切岸が観賞出来るポイントの法性寺の墓地への道。

名越切り通しは大切り岸の上を歩くことになるので、名越切り通しを歩くと切岸は見えないんですよ。まんだら堂でおじさんが力説した分岐ポイントがここです。事前に知らなかったら直進してた分岐でした。

坂を下ると、すぐに左手にかつて石を切り出した跡が見えて来ます。

それを横目に進むと…。急な階段が現れます。

石の階段つーか、岩を切り出して階段を作ってます。階段の幅が狭く、こう後ろ向きにはしごの要領で降りるのがよろしいかと。

やがて目的の大切岸が見えて…。

あれ?

こ、工事中~~~っ!!

切岸保存工事中でしたっ!!が~~~んっ!!

で・でも大切岸は大規模だからね。全部工事は出来まいっ!!

遠く切岸を望みます。

ところで切岸って何だ?

いただいたチラシによりますと。「大切岸は長さ800メートル以上にわたって高さ3-10メートルにもなる切り立った崖が尾根に沿って連続する遺構で、従来から、鎌倉幕府が三浦一族からの攻撃に備えるために、切り通しの整備と一体のものとして築いた、鎌倉時代前期の防衛遺構だといわれてきました。

しかし、平成14年度に発掘調査したところ、大切岸は板状の石を切り出す作業(=石切り)の結果、最終的に城壁のような形で掘り残されたもの、つまり石切り場の跡だという事が確認されました。

石切が行われた時期ははっきりわかりませんが、堆積している土砂の上層に、江戸時代、宝永4年(1707)の富士山噴火による火山灰が含まれていますので、それより古い時代であることは確実です。

14-15世紀の鎌倉では、建物の基礎や溝の護岸、井戸枠などに切石がさかんに用いられてますので、名越の山中で大規模な石切が行われたのも、この頃が中心ではないかと考えます。」ちらしには、一概に防御の目的は一切なかったと即断は出来ない。とも続けられてます。

距離的にいって、最古の港、和賀江島を作る材料もこっから大量に切り出さしたのかも?とか思いますね。歴史ロマンに思いをはせれるポイントです。ここも観光地じゃないから(だから場所がわからなかったんだが)ゆっくり妄想に浸れるポイントで歴史好きにはおススメです。

さて…。

一旦降りた道を引き返し、名越切り通しの本道に合流。名越の道を通って長勝寺に向かいます。…これが…もう…。すんごい道であった!!

え~。きのうぼやいてたMacのアダプタですが、結局電源が入らないまま。

さっきダンナが町田のソプマップでアダプタを買って来てくれました。45WMagSafe Power Adapterは6800円だった…。高かった…。

んでもいいの。ようやく電源が入ったので現在絶賛充電中です。つーか、充電しながらこれ書いてます。

いや~、たった1日なのにパソコンないと困る困る。

例えば、今日スーパーでチリ産のムール貝のむき身を購入したんですよ。んでいつもならば、ネット接続してムール貝のレシピを検索します。これが出来なかった!

例えば。スーパーのWEBチラシで検索かけてから近所の三和スーパーへ行くんだけど。調べられなかったので午後にスーパーに行ったら、今日はあれこれ売り出しがあった!んでも「ご好評につき本日の大根98円は売り切れました」のような札があちこちに下がってた。敗北した。

例えば、上野へ散歩に行きたいなあ~。し・調べられない~~。

例えば、WEBメールが見られない。アドレスもwebメールに登録してるから、友人にメール問い合わせ出来ない~。

も。散々でした。普段どれだけMacのお世話になってるかしみじみ実感した。Macがなかった頃、何をどうしてたんだろう…。あ~、不便だった!!

にしても…。

購入の初動からアダプタの調子が悪かったんだから、とっととMacのショップに持ち込んで交換してもらっておくべきでしたね。や。昨日までは接続部を何度かパチパチと繋ぎ直せば電源はかろうじて復活してたのでショップまで行くの面倒くさくって放置しちゃったのがそもそもの間違い。保証期間調べようにも、電源が入らないから充電出来なくて調べられなかった~~。もう踏んだり蹴ったり!!

まあせっかくなのでMacを使わなくて出来ることをしようと、年末に出せなかった粗大ごみを市の南処分場へ持ち込みしました。が。これもまた。受付時間の検索が出来なかったのね。んでおそらく出せるのが可能な時間帯を推測して午後13時42分受付となりました。や。12時から13時までは休憩で受付休止だったので危なかったです。自転車の前かごに空気清浄機を押し込んで持ってったので、持ち帰りになったら目も当てられませんでしたよ。

あ。そうだった。インターネットだけでなく、携帯電話で撮影した画像もMacに入ってて、iPhotoで管理してるのでこれもまた調べられなかった!!も~~~~ッ!!

青いのはこの時期よく見かけるアガパンサスです。ピンクはアマギノクサキ。

青いのはこの時期よく見かけるアガパンサスです。ピンクはアマギノクサキ。 到着時刻は10時41分。

到着時刻は10時41分。 到着時刻は10時49分。

到着時刻は10時49分。

源頼家の長男一幡の墓

源頼家の長男一幡の墓 比企一族の墓・若狭の局の蛇苦止堂が境内には残っています。

比企一族の墓・若狭の局の蛇苦止堂が境内には残っています。

とかなんとか9時42分に海蔵寺さんに到着です。

とかなんとか9時42分に海蔵寺さんに到着です。

画像では分かりにくいんだけど、水の中の藻に白い花が咲いています。これ、カナダ藻かな?アメンボとか小さな魚も泳いでます。鎌倉は小さな川が一杯あるんだよね。気づいたら覗いてみて。以前、青とオレンジの小さな鳥が遊んでいたことも。

画像では分かりにくいんだけど、水の中の藻に白い花が咲いています。これ、カナダ藻かな?アメンボとか小さな魚も泳いでます。鎌倉は小さな川が一杯あるんだよね。気づいたら覗いてみて。以前、青とオレンジの小さな鳥が遊んでいたことも。

。もう行く気だったので、盛り上がった気持ちを昇華すべく、朝からせっせとアジサイ散歩のフォトチャンネルを作ってみました

。もう行く気だったので、盛り上がった気持ちを昇華すべく、朝からせっせとアジサイ散歩のフォトチャンネルを作ってみました 。よかったらご覧下さい

。よかったらご覧下さい

仕方なく、降りるしなかい。

仕方なく、降りるしなかい。

しだれ桜と法堂。

しだれ桜と法堂。

北鎌倉駅

北鎌倉駅

庭園(国史跡)

庭園(国史跡)

源氏池と旗上弁天社

源氏池と旗上弁天社

若宮

若宮

源義家 旗立の松

源義家 旗立の松

えんま橋

えんま橋

九品寺

九品寺

向福寺

向福寺