国会議事堂・衆議院見学の後、国会前庭公園を散策。そのまま外務省とか農林水産省などのメジャーな官公庁の間を抜けて向かった先はお昼ご飯です。

そうなの。今日はいつものあんぱん&お茶じゃないの。

到着したのは日比谷公園内、松本楼さん。

この辺りって食べれる場所が少ないからな~。行列に並びます。

ここって、ドラマ『相棒』でよく右京さんと官房長がお茶していた場所です。ンでも行列並びなので、席を選べません。右京さんたちは外のバルコニーでご飯よくしてたけど~。

ンでも内装も素敵でしょ?

ンでも内装も素敵でしょ?

チョイスはオムライスもどきに2色のルーをかけたもの。

チョイスはオムライスもどきに2色のルーをかけたもの。

画像では分かりませんが、少ないかも~?と食べ出したのですが、多かったです。お腹はち切れそうです。

さて。

今回わざわざ松本楼でごはんしたのは、お目当てがあったのね。

それが孫文のピアノです。ンでも、行列してた場所にピアノはなかったような…。

お水を足しにウェイトレスさんがやってきた。

私「すみませ~ん」

ウェイ「はい?」

私「ここのお店に孫文さんのピアノってありますか?」

ウェイ「はいございます」

私「え?どこにありますか?」

ウェイ「奥の案内板が見えますか?あちらを進んでいただきますとピアノがあります」

私「ありがとうござうます」

聞かずに後悔はしたくな~いっ。

さっさか清算して、細い通路を抜けると…。

ありましたっ!!

このピアノは日本楽器製造(株)『ヤマハ』の前進。1907年製造で、国産最古のものの一つ。

梅屋庄吉夫妻が、愛娘のために購入したもの。

孫文が滞在中に、しばしば松本楼を訪れていたことと、婦人の宋美齢が親しんでいたピアノであることを記念して寄贈された「孫文夫人ゆかりのピアノ」です。

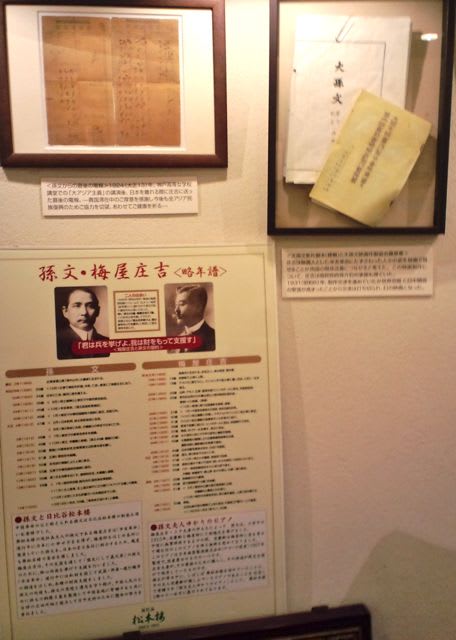

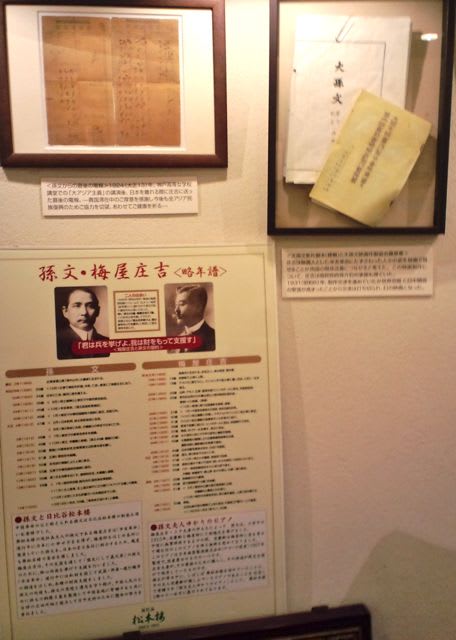

周囲にいろいろな資料が展示されています。つーか、ここは孫文と梅谷庄吉の交流について紹介せねば。

松本楼にあったパンフレットによりますと「梅屋庄吉は、孫文が出会った初めての日本人。

1895年、庄吉27歳、孫文29歳。

庄吉が経営する香港の写真館でジェームス・カントリー医学博士の紹介で二人の交流が始まりました。

冬至、西欧列強諸国の圧力に苦しんでいたアジア全体は、独立自尊の道を確保すべきだと二人は肝胆相照らし「君は兵を挙げよ。我は財をもって支援す」との盟約を結びました。

梅谷庄吉は、その生涯を通して「盟友にして義兄弟」の孫文のために、物心両面を挙げて支援を行いました。辛亥革命遂行中には私財を投じて武器・弾薬・飛行機の調達をはじめ、多額の資金援助を繰り返しました。

孫文の死後も、孫文の思想と遺志を守り続け、中国人民のため孫文の銅像4基を製造して中国各地に寄贈すると共に、当時の広田外相と協力して、日中友好のために懸命の努力を重ねました。

梅屋庄吉・トク夫妻の仲立ちによって孫文は、亡命中の1915年梅屋邸にて宋美齢と結婚披露宴を行いました。

中国に無事帰国するまでの間、宋美齢は、梅屋邸にあった燭台付きのピアノを弾いたり、歌を歌って過ごしたそうです。

松本楼は日比谷公園内にあります。

この地図でわかるかな~?ほぼ中央にある。

この地図でわかるかな~?ほぼ中央にある。

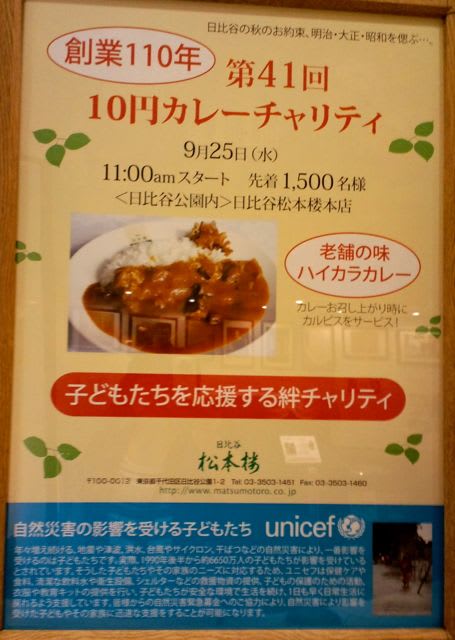

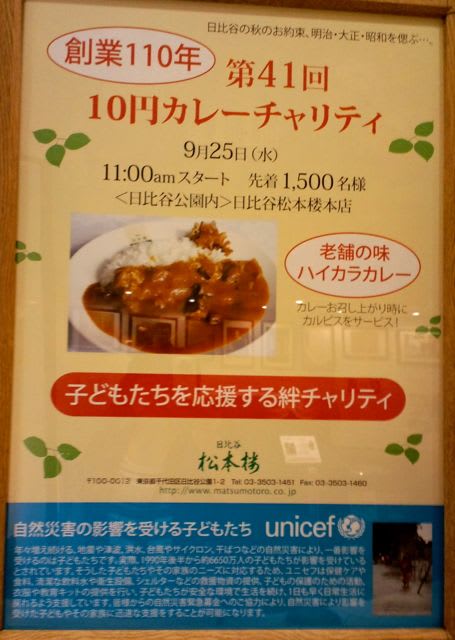

あ。松本楼は毎年10円カレーチャリティーを実施しています。

はうっ!!

き・昨日あったのか…。ブログ書いてて今気付いた…。

10円カレーは、1971年に焼失してしまった松本楼。歴史ある松本楼の再建を全国から願う声が集まり再建されました。これに感謝の意を示す記念行事として始められたそうです。先着1500名に、通常850円のハイカラビーフカレーが、10円で振る舞われ、売上げは日本ユニセフに寄付されます。

関東旅行 ブログランキングへ

関東旅行 ブログランキングへ

来月10月20日(日曜)開催の創作同人誌即売会COMITIAに参加します。

開場:東京ビッグサイト東5・6ホール

開催時間:2013年10月20日11:00-16:00

参加サークル名:竹里館(ちくりかん)出版局

スペース配置:K-19b

8月のコミティアは不参加だったので、夏コミに発行した『楽々散歩~四ッ谷界隈~』をコミティア初売りですね~。

新刊は…。一応考えてるのあるのでがんばってみる~。で・出来るのか??が、がんばろ。

そうなの。今日はいつものあんぱん&お茶じゃないの。

到着したのは日比谷公園内、松本楼さん。

この辺りって食べれる場所が少ないからな~。行列に並びます。

ここって、ドラマ『相棒』でよく右京さんと官房長がお茶していた場所です。ンでも行列並びなので、席を選べません。右京さんたちは外のバルコニーでご飯よくしてたけど~。

ンでも内装も素敵でしょ?

ンでも内装も素敵でしょ? チョイスはオムライスもどきに2色のルーをかけたもの。

チョイスはオムライスもどきに2色のルーをかけたもの。画像では分かりませんが、少ないかも~?と食べ出したのですが、多かったです。お腹はち切れそうです。

さて。

今回わざわざ松本楼でごはんしたのは、お目当てがあったのね。

それが孫文のピアノです。ンでも、行列してた場所にピアノはなかったような…。

お水を足しにウェイトレスさんがやってきた。

私「すみませ~ん」

ウェイ「はい?」

私「ここのお店に孫文さんのピアノってありますか?」

ウェイ「はいございます」

私「え?どこにありますか?」

ウェイ「奥の案内板が見えますか?あちらを進んでいただきますとピアノがあります」

私「ありがとうござうます」

聞かずに後悔はしたくな~いっ。

さっさか清算して、細い通路を抜けると…。

ありましたっ!!

このピアノは日本楽器製造(株)『ヤマハ』の前進。1907年製造で、国産最古のものの一つ。

梅屋庄吉夫妻が、愛娘のために購入したもの。

孫文が滞在中に、しばしば松本楼を訪れていたことと、婦人の宋美齢が親しんでいたピアノであることを記念して寄贈された「孫文夫人ゆかりのピアノ」です。

周囲にいろいろな資料が展示されています。つーか、ここは孫文と梅谷庄吉の交流について紹介せねば。

松本楼にあったパンフレットによりますと「梅屋庄吉は、孫文が出会った初めての日本人。

1895年、庄吉27歳、孫文29歳。

庄吉が経営する香港の写真館でジェームス・カントリー医学博士の紹介で二人の交流が始まりました。

冬至、西欧列強諸国の圧力に苦しんでいたアジア全体は、独立自尊の道を確保すべきだと二人は肝胆相照らし「君は兵を挙げよ。我は財をもって支援す」との盟約を結びました。

梅谷庄吉は、その生涯を通して「盟友にして義兄弟」の孫文のために、物心両面を挙げて支援を行いました。辛亥革命遂行中には私財を投じて武器・弾薬・飛行機の調達をはじめ、多額の資金援助を繰り返しました。

孫文の死後も、孫文の思想と遺志を守り続け、中国人民のため孫文の銅像4基を製造して中国各地に寄贈すると共に、当時の広田外相と協力して、日中友好のために懸命の努力を重ねました。

梅屋庄吉・トク夫妻の仲立ちによって孫文は、亡命中の1915年梅屋邸にて宋美齢と結婚披露宴を行いました。

中国に無事帰国するまでの間、宋美齢は、梅屋邸にあった燭台付きのピアノを弾いたり、歌を歌って過ごしたそうです。

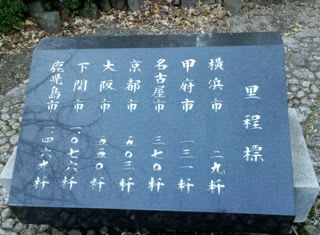

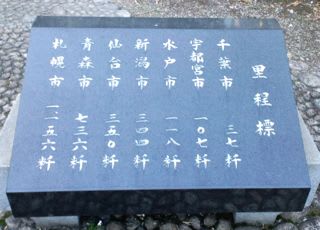

松本楼は日比谷公園内にあります。

この地図でわかるかな~?ほぼ中央にある。

この地図でわかるかな~?ほぼ中央にある。あ。松本楼は毎年10円カレーチャリティーを実施しています。

はうっ!!

き・昨日あったのか…。ブログ書いてて今気付いた…。

10円カレーは、1971年に焼失してしまった松本楼。歴史ある松本楼の再建を全国から願う声が集まり再建されました。これに感謝の意を示す記念行事として始められたそうです。先着1500名に、通常850円のハイカラビーフカレーが、10円で振る舞われ、売上げは日本ユニセフに寄付されます。

来月10月20日(日曜)開催の創作同人誌即売会COMITIAに参加します。

開場:東京ビッグサイト東5・6ホール

開催時間:2013年10月20日11:00-16:00

参加サークル名:竹里館(ちくりかん)出版局

スペース配置:K-19b

8月のコミティアは不参加だったので、夏コミに発行した『楽々散歩~四ッ谷界隈~』をコミティア初売りですね~。

新刊は…。一応考えてるのあるのでがんばってみる~。で・出来るのか??が、がんばろ。

イチョウの木です。

イチョウの木です。

参道ですね。

参道ですね。

桜井門

桜井門

弁天堂

弁天堂

なんかあった!

なんかあった! 法輪寺さん。

法輪寺さん。 派手でしょ?青空に金色が映えています。ここはロケーションも素晴らしいのだ。

派手でしょ?青空に金色が映えています。ここはロケーションも素晴らしいのだ。

境内の寄生木は昔のままでした。この木は神社のご神木のようで、幹に注連縄を巻いてありましたが、どうして寄生木をつけたままなんだろう~?謎。

境内の寄生木は昔のままでした。この木は神社のご神木のようで、幹に注連縄を巻いてありましたが、どうして寄生木をつけたままなんだろう~?謎。

と気楽な選択だったのですが…。

と気楽な選択だったのですが…。

樹齢先年のカヤの木は左の画像中央。現在境内はあちこち工事中でして、これが木の全景を撮影する精一杯。

樹齢先年のカヤの木は左の画像中央。現在境内はあちこち工事中でして、これが木の全景を撮影する精一杯。

内海にかかる高架は、京急金沢八景駅から八景島へ向かうシーサイドラインです。ボランテイィアガイドさんおすすめの観光路線。海の上を走る車両はなかなかよい眺め。

内海にかかる高架は、京急金沢八景駅から八景島へ向かうシーサイドラインです。ボランテイィアガイドさんおすすめの観光路線。海の上を走る車両はなかなかよい眺め。

薬王寺

薬王寺 金沢八幡神社です。

金沢八幡神社です。

次の次の目的地だった安立寺さんです。

次の次の目的地だった安立寺さんです。

室町時代(天文10年)の鐘。神奈川県の重要文化財。

室町時代(天文10年)の鐘。神奈川県の重要文化財。 洲崎神社です。

洲崎神社です。

ヴェルニーさんの胸像。

ヴェルニーさんの胸像。

お鷹の松

お鷹の松

題字 東郷平八郎書

題字 東郷平八郎書

弁慶の腰掛け石

弁慶の腰掛け石 弁慶の手玉石

弁慶の手玉石 弁慶は筆を取るのに水を汲んだとされる硯の池

弁慶は筆を取るのに水を汲んだとされる硯の池 義経公手洗いの井戸

義経公手洗いの井戸

東京の繁栄を表す麒麟の装飾

東京の繁栄を表す麒麟の装飾

日本橋を通る道路は結構でかいです。道路の上を横切るのは首都高です。

日本橋を通る道路は結構でかいです。道路の上を横切るのは首都高です。