訪問日は2013年11月29日。JR中央線国分寺駅南口から2分の近代別荘庭園・殿ケ谷戸庭園(一般:150円)で紅葉を満喫した後、国分寺市の観光協会推奨のウォーキングコースから「こくぶんじ恋のみちコース」を選択。その選択はど~よ?って気もちらりとしましたが、このコースはなかなかの歴史散歩コースでもあるのです。

コースは不動橋と石造物ー都立武蔵国分寺公演ー真姿の池湧水群ー国分寺市武蔵国分寺跡資料館ーお鷹の道ー国分寺市おたかの道湧水園ー史跡の道おたカフェー国分寺ー万葉植物園ー武蔵国分寺跡僧寺金堂・七重塔とか(国史跡)ー市立歴史公園武蔵国分尼寺跡(国史跡)ー伝鎌倉街道(市重要史跡)距離:5キロ。所要歩行時間:約1時間50分となっています。

では早速。

殿ケ谷戸庭園から南へ。すぐに国分寺崖線が現れます。崖線はいわゆる多摩川の段丘です。過去にも、静嘉堂文庫~喜多見までウォーキングした時世田谷散歩開始(2013年1月12日)の記事 岩崎家廟(2013年1月14日)の記事 に、国分寺崖線のせいでウォーキングコース内に何度も坂が現れて大変だったのですが、今回の国分寺ウォーキングでも崖はウォーキングの難易度を上げてくれます。

ではウォーキング開始。まず現れたのがトップ画像の不動橋と石造物。

こちらは国分寺村の元町用水と野川が合流する所に架かる橋です。橋の北側に不動明王碑が祀られていることから、名付けられました。碑の横には庚申塔があり、松の木をはさんで、石橋供養塔があります。供養塔は、かつて石橋だった不動橋を供養する意味と、村に災害の侵入を防ぐ意味から天保3年(1832)に建立(再建)されました。「以上、国分寺歴史・観光マップより」

石橋を渡ると西へ向かいます。道の入口に「お鷹の道」はこちらの案内が出てます。

生活道路をしばし。と。何かある!

撮影禁止と書かれてあったので、少し離れて店の外観を撮影してみた。何が撮影禁止なのか?といえば、店の入口に生きたふくろうが2羽木に止まってるのだ!目が合った~~。驚いた~~。

生活道路だからか?昔道なのか?道路は結構曲がりくねってて、三叉路とか、二叉道が次々と現れて惑います。

ああ、動揺する心を慰めてくれうカラーマンホールよ…。

ああ、動揺する心を慰めてくれうカラーマンホールよ…。

やがて、「お鷹の道入口」とある細い道発見!

お鷹の道は小さな水路を伴ってます。地元の愛好家がこの水路でカワニナを育ててるようで。「カワニナを取らないで下さい」との札も出てます。どうやらホタルの出現ポイントなのね。

って!!ここは東京都の生活道路だよ?ホタルがいるんか~~??凄過ぎる…。

お鷹の道は良いウォーキング道です。今どきは住宅の庭のモミジも綺麗ですし。

ちなみに「お鷹の道」の名前の由来は、江戸時代に尾張徳川藩の御鷹場だったことから名付けられた散策路なんだそうで。

お鷹の道に沿って流れていた水路はある時北へと折れてました。

視線の先に斜面があります。あれって国分寺崖線だよな~。って事はまだ上り?…ま。行ってみるか?

斜面の手前にあったのが真姿の池湧水群です。

東京都指定名勝・全国名水百選(昭和60年)・都名湧水57選)

東京都指定名勝・全国名水百選(昭和60年)・都名湧水57選)

嘉祥元年(848)、絶世の美女・玉造小町が思い病気に苦しみ、国分寺の薬師如来に祈ると、一人の童子があわられ池の水で身を清めるように言いました。小町が身体を洗うと、たちまち病気が治癒し、元の美しい姿に戻ったという伝承から、この池を「真姿の池」と呼ぶようになりました。

真姿の池湧水群などの国分寺市内の湧水は、野川の源泉です。

野川は世田谷区の二子玉川で多摩川に合流しています。(国分寺歴史と観光マップより)

さて…。

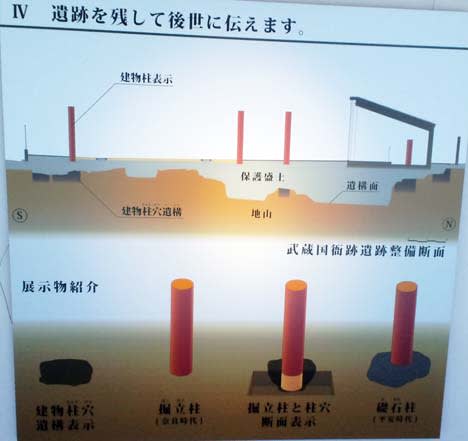

実はですね、ウォーキングにあたり、YAHOO!の地図をプリントアウトして持参してるのですが、真姿の池湧水群周辺は既に旧武蔵国分寺跡で史跡公園にあたる事はわかるのですが、広い公園のどこに史跡があるのか?が分からない。しかもっ!!現地に来てみて分かりましたが、公園内を国分寺崖線が横切っていて、公園内には高低差が発生し公園を見渡す事が出来ないのです。

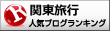

どこに行けば…。取り合えずお鷹の道に引き返し、更に西へ向かう事に。や。目の前の坂道は、出来る事なら上らずにおきたい…。帰宅後気付いたんだけど、歴史散策の観点から見ると、ここで崖線は上っておくべきでした。実は斜面の上に史跡武蔵国分寺跡・僧寺北東地域に該当し、かつての国分寺の北限の境界溝の様子を復元した断面などがあったのです。やっちまったぜ…。道沿いに設置してある地図を見て後悔したものの、今更引き返すのは…。惰弱な体力がな…。

お鷹の道沿いになんかあった!

おたかの道湧水園・武蔵国分寺跡資料館です。入園料:一般100円。

ハイっ!ケチッちゃいました!私のアホ~~っ!! 視界の奥にこれ見て入るのをケチる自分が哀れじゃ…。

視界の奥にこれ見て入るのをケチる自分が哀れじゃ…。

なぜにパスしたかというと、携帯電話の残り撮影可能枚数です。昨日の記事でもぼやいてますが、訪問日の11月29日はお正月の帰省切符の12月29日分予約発売日でして、町田駅に朝予約に向かったのです。例年ならば、ここで新宿御苑で紅葉の様子を撮影してまた町田駅へ引き返します。ところが、携帯電話の撮影可能枚数があと50枚程度しかなくてですね。急遽行き先変更したのです。だからして、ここで撮影してしまうと国分寺跡の撮影が出来ない~~っ!とま、諦めたのですよ。や。綺麗な紅葉は一期一会。歴史巡りは今にこだわるモノでもなかったのでここは入場しとくべきだったと、帰宅後反省しましたよ。

お鷹のみちを更に西へ。

と。突然でかい楼閣が見えてきた!

と。突然でかい楼閣が見えてきた!

何コレッ!?

あ。説明板発見:市指定重宝・国分寺楼門昭和51年10月7日指定

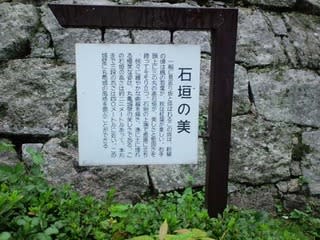

建物は間口三間(約6、2メートル)奥行き二間(約3、7メートル)の楼門造り、板金葺きで、江戸時代の建築様式をよくとどめています。

この門は、米津出羽守田守(通称内蔵助)の元菩提寺として建立された米津寺(東久留米市)の楼門を明治28年に移築したものです。国分寺の境内の諸建築物とともに、国分寺の変遷を知るうえで重要な建物です。

*米津出羽守 出身地は、三河の国碧海郡米津村で出羽守田盛の時に久留米村前沢を知行地とする。

石高は、一万五千石。大阪常番を勤める。

先ほどの狭いお鷹の道の先に突然現れたから驚いた!

楼門の奥には 真言宗のお寺もあった!や。跡地だと思ってたからして、まさか国分「寺」が現存してるとは…。

真言宗のお寺もあった!や。跡地だと思ってたからして、まさか国分「寺」が現存してるとは…。

地図にあったのは万葉植物園だったんだけどね。 ホラ。今秋でしょ?となると、植物はあらかた葉を落としてます。もう説明板に書かれてる植物がどれがどれなんだか???

ホラ。今秋でしょ?となると、植物はあらかた葉を落としてます。もう説明板に書かれてる植物がどれがどれなんだか???

さて…。次はどこへ行こうか?って。なんか校外学習の集団が南へ向かっています。

ーーー着いてってみようかな?

関東旅行 ブログランキングへ

関東旅行 ブログランキングへ

コースは不動橋と石造物ー都立武蔵国分寺公演ー真姿の池湧水群ー国分寺市武蔵国分寺跡資料館ーお鷹の道ー国分寺市おたかの道湧水園ー史跡の道おたカフェー国分寺ー万葉植物園ー武蔵国分寺跡僧寺金堂・七重塔とか(国史跡)ー市立歴史公園武蔵国分尼寺跡(国史跡)ー伝鎌倉街道(市重要史跡)距離:5キロ。所要歩行時間:約1時間50分となっています。

では早速。

殿ケ谷戸庭園から南へ。すぐに国分寺崖線が現れます。崖線はいわゆる多摩川の段丘です。過去にも、静嘉堂文庫~喜多見までウォーキングした時世田谷散歩開始(2013年1月12日)の記事 岩崎家廟(2013年1月14日)の記事 に、国分寺崖線のせいでウォーキングコース内に何度も坂が現れて大変だったのですが、今回の国分寺ウォーキングでも崖はウォーキングの難易度を上げてくれます。

ではウォーキング開始。まず現れたのがトップ画像の不動橋と石造物。

こちらは国分寺村の元町用水と野川が合流する所に架かる橋です。橋の北側に不動明王碑が祀られていることから、名付けられました。碑の横には庚申塔があり、松の木をはさんで、石橋供養塔があります。供養塔は、かつて石橋だった不動橋を供養する意味と、村に災害の侵入を防ぐ意味から天保3年(1832)に建立(再建)されました。「以上、国分寺歴史・観光マップより」

石橋を渡ると西へ向かいます。道の入口に「お鷹の道」はこちらの案内が出てます。

生活道路をしばし。と。何かある!

撮影禁止と書かれてあったので、少し離れて店の外観を撮影してみた。何が撮影禁止なのか?といえば、店の入口に生きたふくろうが2羽木に止まってるのだ!目が合った~~。驚いた~~。

生活道路だからか?昔道なのか?道路は結構曲がりくねってて、三叉路とか、二叉道が次々と現れて惑います。

ああ、動揺する心を慰めてくれうカラーマンホールよ…。

ああ、動揺する心を慰めてくれうカラーマンホールよ…。やがて、「お鷹の道入口」とある細い道発見!

お鷹の道は小さな水路を伴ってます。地元の愛好家がこの水路でカワニナを育ててるようで。「カワニナを取らないで下さい」との札も出てます。どうやらホタルの出現ポイントなのね。

って!!ここは東京都の生活道路だよ?ホタルがいるんか~~??凄過ぎる…。

お鷹の道は良いウォーキング道です。今どきは住宅の庭のモミジも綺麗ですし。

ちなみに「お鷹の道」の名前の由来は、江戸時代に尾張徳川藩の御鷹場だったことから名付けられた散策路なんだそうで。

お鷹の道に沿って流れていた水路はある時北へと折れてました。

視線の先に斜面があります。あれって国分寺崖線だよな~。って事はまだ上り?…ま。行ってみるか?

斜面の手前にあったのが真姿の池湧水群です。

東京都指定名勝・全国名水百選(昭和60年)・都名湧水57選)

東京都指定名勝・全国名水百選(昭和60年)・都名湧水57選)嘉祥元年(848)、絶世の美女・玉造小町が思い病気に苦しみ、国分寺の薬師如来に祈ると、一人の童子があわられ池の水で身を清めるように言いました。小町が身体を洗うと、たちまち病気が治癒し、元の美しい姿に戻ったという伝承から、この池を「真姿の池」と呼ぶようになりました。

真姿の池湧水群などの国分寺市内の湧水は、野川の源泉です。

野川は世田谷区の二子玉川で多摩川に合流しています。(国分寺歴史と観光マップより)

さて…。

実はですね、ウォーキングにあたり、YAHOO!の地図をプリントアウトして持参してるのですが、真姿の池湧水群周辺は既に旧武蔵国分寺跡で史跡公園にあたる事はわかるのですが、広い公園のどこに史跡があるのか?が分からない。しかもっ!!現地に来てみて分かりましたが、公園内を国分寺崖線が横切っていて、公園内には高低差が発生し公園を見渡す事が出来ないのです。

どこに行けば…。取り合えずお鷹の道に引き返し、更に西へ向かう事に。や。目の前の坂道は、出来る事なら上らずにおきたい…。帰宅後気付いたんだけど、歴史散策の観点から見ると、ここで崖線は上っておくべきでした。実は斜面の上に史跡武蔵国分寺跡・僧寺北東地域に該当し、かつての国分寺の北限の境界溝の様子を復元した断面などがあったのです。やっちまったぜ…。道沿いに設置してある地図を見て後悔したものの、今更引き返すのは…。惰弱な体力がな…。

お鷹の道沿いになんかあった!

おたかの道湧水園・武蔵国分寺跡資料館です。入園料:一般100円。

ハイっ!ケチッちゃいました!私のアホ~~っ!!

視界の奥にこれ見て入るのをケチる自分が哀れじゃ…。

視界の奥にこれ見て入るのをケチる自分が哀れじゃ…。なぜにパスしたかというと、携帯電話の残り撮影可能枚数です。昨日の記事でもぼやいてますが、訪問日の11月29日はお正月の帰省切符の12月29日分予約発売日でして、町田駅に朝予約に向かったのです。例年ならば、ここで新宿御苑で紅葉の様子を撮影してまた町田駅へ引き返します。ところが、携帯電話の撮影可能枚数があと50枚程度しかなくてですね。急遽行き先変更したのです。だからして、ここで撮影してしまうと国分寺跡の撮影が出来ない~~っ!とま、諦めたのですよ。や。綺麗な紅葉は一期一会。歴史巡りは今にこだわるモノでもなかったのでここは入場しとくべきだったと、帰宅後反省しましたよ。

お鷹のみちを更に西へ。

と。突然でかい楼閣が見えてきた!

と。突然でかい楼閣が見えてきた!何コレッ!?

あ。説明板発見:市指定重宝・国分寺楼門昭和51年10月7日指定

建物は間口三間(約6、2メートル)奥行き二間(約3、7メートル)の楼門造り、板金葺きで、江戸時代の建築様式をよくとどめています。

この門は、米津出羽守田守(通称内蔵助)の元菩提寺として建立された米津寺(東久留米市)の楼門を明治28年に移築したものです。国分寺の境内の諸建築物とともに、国分寺の変遷を知るうえで重要な建物です。

*米津出羽守 出身地は、三河の国碧海郡米津村で出羽守田盛の時に久留米村前沢を知行地とする。

石高は、一万五千石。大阪常番を勤める。

先ほどの狭いお鷹の道の先に突然現れたから驚いた!

楼門の奥には

真言宗のお寺もあった!や。跡地だと思ってたからして、まさか国分「寺」が現存してるとは…。

真言宗のお寺もあった!や。跡地だと思ってたからして、まさか国分「寺」が現存してるとは…。地図にあったのは万葉植物園だったんだけどね。

ホラ。今秋でしょ?となると、植物はあらかた葉を落としてます。もう説明板に書かれてる植物がどれがどれなんだか???

ホラ。今秋でしょ?となると、植物はあらかた葉を落としてます。もう説明板に書かれてる植物がどれがどれなんだか???さて…。次はどこへ行こうか?って。なんか校外学習の集団が南へ向かっています。

ーーー着いてってみようかな?

続いては鎌倉市のカラーマンホール。

続いては鎌倉市のカラーマンホール。 不動産屋のシンボルマーク

不動産屋のシンボルマーク

どうして金太郎の身体は赤いの?

どうして金太郎の身体は赤いの? どうして金太郎はオカッパ頭なの?

どうして金太郎はオカッパ頭なの?

お昼の時間です。

お昼の時間です。 撮影時間13時42分。

撮影時間13時42分。 萬霊塔

萬霊塔

南足柄神社(飯沢八幡社)です。

南足柄神社(飯沢八幡社)です。

上がビルになってたのか~。単なる通路だと思ってました。

上がビルになってたのか~。単なる通路だと思ってました。

これは…正門入って左右にあった建物のどっちか~か?多分法文1号館じゃないかと?どっちにしても、白金台の東大医化学研究所の建物と同じ。入り口の三角屋根も同じでしょ?

これは…正門入って左右にあった建物のどっちか~か?多分法文1号館じゃないかと?どっちにしても、白金台の東大医化学研究所の建物と同じ。入り口の三角屋根も同じでしょ?

夜間工事。

夜間工事。

途中でいつものマンホールを撮影。マンホールの蓋って、自治体が変るとデザインも変ります。今までにもあちこちで撮影しました。いいかげん「マンホール」カテゴリーを作りたいところですが、さすがにカテゴリーの数が増え過ぎてて未だ独立してません。

途中でいつものマンホールを撮影。マンホールの蓋って、自治体が変るとデザインも変ります。今までにもあちこちで撮影しました。いいかげん「マンホール」カテゴリーを作りたいところですが、さすがにカテゴリーの数が増え過ぎてて未だ独立してません。

/カラーマンホール。

/カラーマンホール。

見返り坂。

見返り坂。

丸亀市名産うちわがモチーフ。おなじみ丸に金のマークがある金比羅さんのうちわもあったりして。

丸亀市名産うちわがモチーフ。おなじみ丸に金のマークがある金比羅さんのうちわもあったりして。

なんて恐ろしい夏の太陽様。

なんて恐ろしい夏の太陽様。

今日のテーマは日露戦争。

今日のテーマは日露戦争。

途中でカラーマンホール発見!これ、藤沢だから「藤」の図柄ですね。

途中でカラーマンホール発見!これ、藤沢だから「藤」の図柄ですね。