ぐっすん。6月26日に撮影したきのこの名前がわからない〜。やはりきのこを真上から撮影した画像だけでは無理があった!傘の表面が分かっても、傘の裏側の襞の様子や柄や柄の根元のツボの部分がわからんことには〜〜!!ってなことで、書きかけのブログ記事を中断して確認に相模原公園に向かう。家を出発した時刻は既に午後4時過ぎ。

サカタノタネグリーンハウス側の水路では夏の装いがもう時期完成の気配。あと、奥の緑の鉢に花が咲けば完璧です。

〜〜〜!!グリーンハウスは4時半で閉館だった!コロナ感染症予防で長らく臨時休館が続き、ようやく再開されたから2階の展望室からフランス庭園を眺めたかったんだけどな〜。来るのが遅すぎたよ。

気をとりなおし、雑木林へ向かう。

ちまこいきのこ発見。

いつものシロハツ。

これは、おそらくノウタケの幼菌です。

あれ??いやね。雑木林に到着した時からきのこが減ったなあ?と感じてたのですが、前回訪問時はあちこちにあったチシオタケだっけ?真っ赤なきのこが消えた!

マズいっ。もしかして目的のきのこも既に姿を消したのか??

あ。目的のきのこってこれ。

裏側が見たかったのに。まさか、ナイだなんて〜〜。

裏側が見たかったのに。まさか、ナイだなんて〜〜。上の画像撮影が6月26日です。今日は7月2日だ。わずか1週間しか経ってないのにぃ〜〜!!がっかり〜。もう帰るう〜〜。

さて、せっかくだから。いつもと違う散策路で帰ろう。メタセコイア並木のあるフランス庭園を横切り、反対側の斜面の上へ。そういえばこの道は今年初めて歩くかも?何かめぼしいきのこや昆虫がいるといいなあ。

めぼしい昆虫はいない。けど有望な木を見つけた。カナブンやブイブイが集ってます。1箇所で激しい場所取り合戦が繰り広げられている。上の中央で下半身しか出てない奴が今はここの王様です。クワガタやカブトが登場すれば負けるだろうけど。今はいないから樹液をがぶ飲みしてる模様です。

一つだけ大きなきのこの群落を見つけた!ただ場所が斜面で撮影しずらい。

よし1本だけ!

あれ?思ってたんと違うっ!てっきり相模原公園でよく見かけるチャナメツムタケだと思ったのに。柄が細い〜〜。何じゃこれ!?混乱??

もしかしたらモリノカレバタケかも?形は同じで特徴も同じですが、大きさだけが違うパターンです。モリノカレバタケとは春〜秋に様々な木の林内の腐葉土の上などに群生するきのこです。ただし傘の直径が1〜5センチなのだよ。このきのこは落葉を分解するきのこでして、比較的見つけやすいきのこです。

麻溝公園に移動。どうせならまだ紹介してなくて綺麗なあじさいを撮影しよう!

石化八重(せっかやえ):茎が帯のように平たく成ったり(帯化)枝が曲がったりする。古くから知られている古品種。

十二単として出回ることも。(額あじさい)

ホンアジサイ(オタクサ):シーボルトが持ち帰った”オタクサ”の里帰りした特別な株。フランスのアジサイ研究家コリン・マレーさんから故山本武臣先生を通して相模原市に寄贈されたもの。(額アジサイ)

特別なあじさいだというのに、咲いてる場所を探すのがムズいです。RPGゲームだと隠しキャラだよね。これ。

ミカン葉ガク:葉はミカンの葉に似て光沢がある。装飾花は青色でガク咲き。両性花は青。伊豆大島などに自生。(額アジサイ)。

駐輪場に到着。さ、帰ろ。

さて、フランス庭園のメタセコイア並木を見渡せる場所に久々にきてみた。

さて、フランス庭園のメタセコイア並木を見渡せる場所に久々にきてみた。

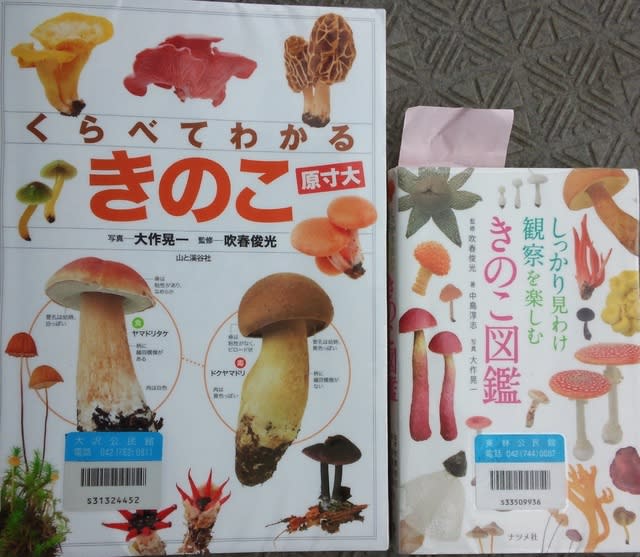

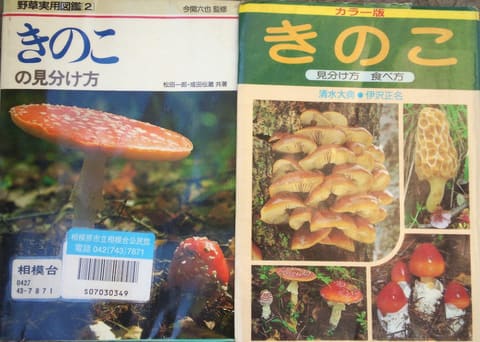

画像右が「しっかり見分け観察を楽しむきのこ図鑑」です。

画像右が「しっかり見分け観察を楽しむきのこ図鑑」です。

実は既出の4冊のきのこ図鑑にもキタマゴタケは掲載してありました。でも撮影画像に柄にだんだら模様がないので前回は除外したのですが、だんだらが薄い個体もあるようで、今回借りた山渓のきのこ図鑑に掲載された写真の柄にはだんだら模様が薄かったんです。で、撮影画像を再度見れば、撮影画像にうつるきのこはだいぶんくたびれてる。朽ちるまでもうすこしといった風情です。ならば、柄のだんだら模様も薄れてたかも?と。

実は既出の4冊のきのこ図鑑にもキタマゴタケは掲載してありました。でも撮影画像に柄にだんだら模様がないので前回は除外したのですが、だんだらが薄い個体もあるようで、今回借りた山渓のきのこ図鑑に掲載された写真の柄にはだんだら模様が薄かったんです。で、撮影画像を再度見れば、撮影画像にうつるきのこはだいぶんくたびれてる。朽ちるまでもうすこしといった風情です。ならば、柄のだんだら模様も薄れてたかも?と。