相模原公園の水無月池に立ち寄ったのは、カラタネオガタマの花の観察と、花菖蒲の開花チェックでした。ま、訪問した5月14日に咲いてたのは黄菖蒲だけでしたが。

で、トップ画像は、水無月園の側のギオンスタジアム入り口。ほとんど清掃して雑草が消えてたのですが、この一角はまだ掃除前でした。黄色はブタナ。白色はシロツメグサです。雑草とはいえ綺麗です。

で〜、以前まだ草花にほとんど興味がなかった頃、ギオンスタジアムと水無月池の間の水道みちの斜面で、変わった花を見たのを思い出しました。ひょろっとした枯れ色の植物だったのですが。あれの正体が今ならわかるかも?と探しにきたのですが。見つかりませんでした。あれっていつ頃見たんだろうか?

記憶を元に遡ったら、謎の花はサイハイランでした。多年草なので、同じ場所に咲いててもおかしくないんだけどな??ないねえ?

水道みちの下り坂にある雑木。実がなってます。まだ熟れてません。移動。

麻溝公園に戻りました。

ヒルガオ見〜っけ!これはピンク色が分かり良い。結構花いろにばらつきあるんです。

これは!今頃実が色づくのか!春先に黄色の花が咲いてたよね?確か〜。ヒイラギナンテンです。

2021/3/9座間市谷戸山公園にて撮影。

ヒイラギナンテンの花はこんなのです。

ハコネウツギ(箱根空木):スイカズラ科の植物。別名ベニウツギ。

日本各地の海岸近くに自生する落葉低木。白い花が次第に赤へと変化する。

屋久島コンテリギ錦:額咲きの斑入り。

おそらくあと1週間早く見物に来てれば、もっと綺麗な状態だったはず。日陰にこじんまりと咲いてたやつはまだ綺麗でした。

相模原市の市の花があじさいです。麻溝公園にはたくさんの紫陽花が植栽されてまして。5月14日には既にほんのり色づき始めてました。

ん?

ピンク色の綺麗な花が低木に咲いています。サクラウツギだっけ?けど私が惹かれたのは奥の木の色です。

満開でした。これはクスノキです。すごい花の量だなあ。楠の巨木は多いけど、あれも今頃花をいっぱいつけてるのだろうか?

まだまだ散策したいところですが、薬局から電話です。「薬が届きました」とのこと。散策を切り上げて薬局へ向かいます。最短コースは水道みち。

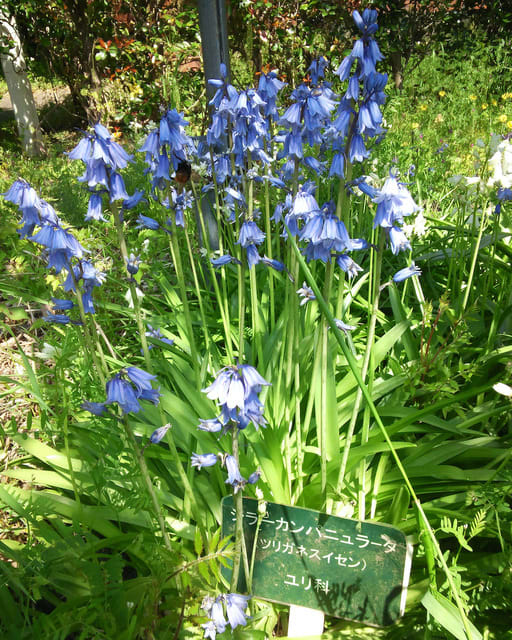

先を急ぐのですが、群落があったので急停止。

先日、水道みちを国道16号線へ散策した時に、あちこちで咲いてたのですが。花壇に植える園芸種が野生化したのだろう?と勝手に判断して撮影しませんでした。

けど気になってたので。念のため撮影しました。今は時間が惜しいので、詳しくは後で調べよう!

ってな事で、無事に新しいお薬をゲットです。

どうだろうなあ?新しいお薬が私に合えばいいんだけども。実はこの記事は5月18日に書いてまして。新しいお薬を飲み始めて3日目ですね。詳しくは血液検査して判断ですが。実感として現状イマイチ合ってない。だるいのです。もういくらでも寝れるわ〜。まあ、お薬を変えると色んな反応を身体が出すので、慣れるとそのうち気にならなくなると思うけどもね。ま。様子見です。(おしまい)

2020/7/30麻溝公園にて撮影

2020/7/30麻溝公園にて撮影

2つ目の花菖蒲池。咲き始めの花菖蒲を撮影して、水道みちの坂を降ります。(続く)

2つ目の花菖蒲池。咲き始めの花菖蒲を撮影して、水道みちの坂を降ります。(続く)

2018/11/8撮影。実。同じ木です。

2018/11/8撮影。実。同じ木です。

ムラサキケマンの花。2021/3/30相模原公園にて撮影

ムラサキケマンの花。2021/3/30相模原公園にて撮影

ちなみに花はこんなの。

ちなみに花はこんなの。