今月に入って、思いがけず入院するという事態になってしまいました。まさかと思いましたが、おかげさまで、一週間ほどで退院できてほっとしました。いつまでも若いつもりでいましたが、やはり、身も心も疲れていたのでしょうか。不徳の致すところと恥じ入るばかりです。

短い入院生活ではありましたが、入院中、様々な現実を目の当たりにして、深く考えさせられた毎日でした。

入院は、学生時代に一度経験したことがありますが、驚いたのは、当時に比べて医療の技術が飛躍的に進歩していたことです。当時はCTとかMRIなどといった医療機器はなく、医師の経験と勘が頼りだったように思います(実際当時誤診され、二度手術した経験があります)。

しかし、今は瞬時に人間を輪切りにしたり、血液や尿の検査結果が瞬時に出たり、パソコン上で瞬時に診察ができ、治療計画が出されるようになりました。的確な診断は、ある意味安心でもあり、恐怖でもありました。

病院は今、高齢者の方が多く、ほぼ満床の状態でした。私は、短期入院ということで高齢者の方が多い病棟になりました。

そこには、認知症の方や癌の患者さんが多く、朝になると「痛いよう、痛いよう」と一日中叫んでいるお婆さんがいたり、大声で「おーい」と怒鳴るお爺さんがいたり、夜中に車いすで徘徊するお爺さんと遭遇したり、身体が動かず、何回もトイレを失敗したお爺さんが、看護師さんに「すみません」と謝っている声を耳にしたりしました。

病気になったことは、仕方のないことですが、一週間ほどで退院できる見込みのある自分が申し訳ないような気がしました。

しかも、そんなお年寄りの方々に、医師や看護師をはじめとする職員の方たちは、当たり前のように一生懸命声をかけ、世話をされているのをカーテン越しに見聞きしました。そこには、一切の私情と妥協はなく、「いのち」に携わる仕事の重みを痛感しました。

病院という所は、まさに人の生老病死を引き受ける場所だと思いました。

古に、釋尊がこの生老病死を目の当たりにして、王子の身分を捨て、生死を離れる道を求めて出家したといいます。私はとても釋尊には及びもしない具縛の凡夫、屠沽の下類の身ですが、この時期に入院したことは、今後の自分の人生にとって決して無駄な時間ではなかったと思いました。

退院した翌日は、奇しくも東日本大震災から5年目を迎えた3月11日でした。「いのち」とか「生きる」ということへの問いかけが、どこかで傍観者となっている自分に投げつけられた思いがします。

今朝の朝日新聞で、鷲田清一先生が八木重吉さんの詩を紹介していました。

くものある日は くもは かなしい

くものない日は そらは さびしい

「くも」という言葉を「ひと」にかえて読んだら、言葉をなくしました。

最新の画像[もっと見る]

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

ボー・バーナム『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』

6年前

ボー・バーナム『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』

6年前

-

森達也『i -新聞記者ドキュメント-』

6年前

森達也『i -新聞記者ドキュメント-』

6年前

-

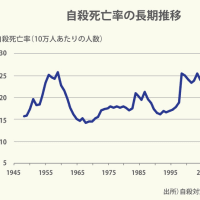

日本の自殺

6年前

日本の自殺

6年前

-

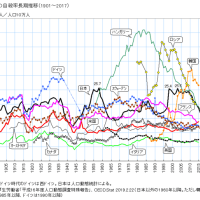

日本の自殺

6年前

日本の自殺

6年前

-

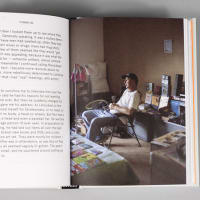

アメリカの多様性

6年前

アメリカの多様性

6年前

-

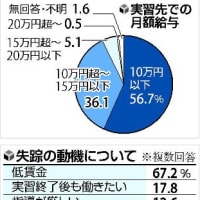

入管法改正案とカファラ制度

7年前

入管法改正案とカファラ制度

7年前

-

マイケル・モス『フードトラップ』

7年前

マイケル・モス『フードトラップ』

7年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます