僕は昔からうっかり行動が多い人間だったが、最近特にひどくなってきている。家で何かの用事を思いつき、階段を上がり、ふと別のものが目に入るとそれを手にしてそのまま階下へ降りていく。あれ? これじゃなかった。僕はいったい何をしに上がって行ったのだろう…と懸命に記憶をたぐる。で、ようやく本来の目的を思い出し、また上に行く。…という、そんなことが日常茶飯事なのだ。

また、いま手に持っていたものが、気がつくと無くなっている。無意識のうちにどこかに置いたのだ。あちこちを探す。すると目の前にあったり、思いも寄らぬところにポンと置きっ放していたりする。だから1日に何回も「え~っと、何しにここへ来たんだろ?」とか「あれはどこに置いたんだろ?」とブツブツ言いながら立ち尽くしたり、家の中をうろついたりしている。とほほ。

一昨日は朝から徳〇会病院に定期検査に行き、その帰りにスポーツクラブのコスパへ寄ってひと泳ぎして家に帰った後、荷物を整理していると、コスパの会員証が見当たらない。財布の中、リュックの中、ズボンのポケットなど、どこを探してもない。向こうで落としたのかと、コスパに電話したけれど、「ございませんねぇ」との答え。また再発行してもらうことになった。あぁ~、物忘れがどんどんひどくなっていく。えらいこっちゃ。

………………………………………………………………………………

忘れる…と言えば、このブログに「日本ウダウダ会」で京都の宇治へ行ったことを書こうと思っていたのに、これもすっかり忘れていた。この間、「水と歴史のまち宇治・伏見」というパンフレットが出てきたので、あ、そうそう、このことを書かなくっちゃ…と思い出したのである。あれからもう1ヵ月が経っている。まだ梅雨の時期だったし、サッカ・ワールドカップの真っ最中でもあった。今日は遅ればせながらその「ウダウダ会、宇治でウジウジ…の巻」をご紹介します。

京都にはやたら詳しい深ピー先輩が、今回の集合場所・淀屋橋駅で「宇治・伏見1dayチケット」を買って、全員に配ってくれた。

このチケットを持って、淀屋橋から京阪電車に乗り、

途中で宇治線に乗り換えて京阪宇治駅で下車した。

これが、今回まず行った宇治の周辺マップです。

宇治駅では雨がまだ少し残っていた。

しかしその時だけで、あとはずっと曇り空だった。

この日の行程を言えば、京阪宇治駅から歩き、

宇治橋を渡って、平等院の方向へまず歩いた。

それから宇治川を左に見ながら天ヶ瀬ダムへ。

ダムで弁当を食べ、また宇治駅にターンした。

それが前半の「宇治歩き」のコースだった。

宇治駅前から宇治川(右)に沿って歩き始める。

宇治橋を渡る。何と言っても京都は僕の生まれ故郷である。

他の都道府県以上の親しみが、京都を歩く度に湧いてくる。

僕たち一行がまず目指したのはあの有名な平等院である。

小学校だったか、中学校だったかの遠足で来たところだ。

平等院が間近に迫ってきたら修学旅行生で溢れていた。

道端の看板を見ると「平等院の拝観の待ち時間2時間」

…と書かれていた。「げぇっ、2時間も待つの」と僕。

「別に入らんでもええがな。10円玉見てたらええねん」

メンバーのその一声で、僕たちは平等院をあとにした。

(確かに10円玉の裏側に刻まれている建物は平等院だ)

そのあと、宇治川に沿ってトコトコ歩いた。

途中、ところどころに鵜飼の舟が浮いていた。

宇治川は鵜飼の名所だったんだ。知らなんだ。

鵜飼舟が並んでいる。ここが乗り場らしい。

人影が少なくなり車しか通らない道の歩道を、

宇治川の景観を眺めながら、僕たちは歩いた。

川沿いを歩き着いたところが、天ヶ瀬ダムだ。

ダムからさらに上流を眺める。

「深山幽谷」そのものの感じだ。

ちなみに、いつもこのブログにコメントを下さるジンさんの、娘さんの、

ご主人の実家が、このダムを越えた宇治田原というところにあるそうです。

さらに、平等院に近い宇治上神社というところも、ジンさんにご縁があり、

その娘さんのお子さんが、その神社でお宮参りのご祈祷をしていただいた、

…とのことです。以前教えていただきました。ジンさんゆかりの地ですね。

宇治はお茶で有名なところですが、どうもウダウダ会の連中は、

「お茶よりやっぱりおちゃけがええなぁ」と相変わらずである。

そうして、天ヶ瀬ダムを後にして、宇治駅へと戻った次第です。

次の行く先は伏見。酒蔵で有名ですね。

伏見の町周辺のマップをご紹介します。

宇治川の支流に浮かぶ十石船が遠くに見えます ↓

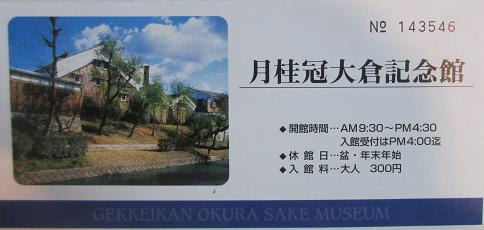

この近くに「月桂冠大倉記念館」という情緒溢れる建物があります。

月桂冠発祥の地として「酒どころ伏見」のシンボルとなっています。

ウダウダ会一行は、ここでお酒の試飲をし、ちょっといい気持ちに。

「あぁ、もっと飲みたくなってきた。打ち上げ宴会に行きまひょか」

まだ天ヶ瀬ダムで弁当を食べてから、1時間少ししか経っていない。

打ち上げの宴会は午後5時から淀屋橋のビアホールを予約している。

まだ早すぎるやろ~という声が出て、次の名所「寺田屋」へ行った。

坂本龍馬が襲撃されたことで有名な寺田屋。

「あぁ、新撰組が乗り込んできた、あの寺田屋か」

あのなぁ。それは寺田屋ではなく「池田屋」やがな。

ウダウダ言いながら、結局まだ時間は早過ぎるけれど、

大阪へ戻ってビアホールで宴会をすることに決まった。

京阪電車に乗って淀屋橋に戻り、

ビアホールのドアを開けたのは、

なんと、午後3時前であった。

予約時間より2時間も早いぞ。

店の人があわてて準備をする。

「ごめん。ビールさえあったらいいから」

と、席につきながら早くも喉を鳴らす面々。

それにしても好きですねぇ、僕を含めたみ~んな。

飲みながら、僕がサッカーワールドカップの話題を出すと、

「ワールドカップ…? それよりワンカップのほうがええわ」

お茶よりおちゃけ、ワールドカップよりワンカップ…

これがわがウダウダ会の真髄でございます。だはは~

*追伸 → 明日から2泊3日で、伊勢志摩の鳥羽へ行って来ま~す。