この春から二回公演に戻った山形交響楽団の定期演奏会ですが、5月の第253回は、日曜のマチネに出かけました。朝から遅れている果樹園の管理作業に従事した後で、到着した山形テルサホールでは、ロビーコンサートが行われるところでした。

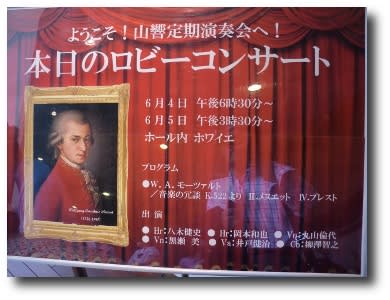

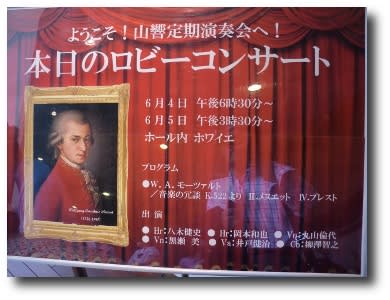

今回のロビーコンサートは、モーツァルトの「音楽の冗談」という曲で、ホルンが二本に加え、ヴァイオリン(2)・ヴィオラとコントラバス各(1)という変則的な編成で演奏されます。曲のほうも、時々入るおかしな音だけでなく、まるでヴァイオリンとヴィオラが、チェロの役割を果たそうとしてふうふう言っているコントラバスや、難しい音を出そうと難儀するナチュラルホルン奏者をからかっているようでもあり、まさに「音楽の冗談」ふうでした(^o^)/

開演前には、西濱事務局長と鈴木秀美さんのプレコンサート・トークがありました。曲目の解説もおもしろかったけれど、今回と同一のプログラムで行われる「さくらんぼコンサート」の大阪公演への期待がおもしろかった。「さくらんぼコンサート」東京公演のほうはすでに何年も実績があり、会場ロビーがまるで山形物産市のようなにぎやかさだそうです。それが大阪でもしだいに定着してきつつあるそうで、コテコテの関西人である西濱事務局長のメンツにかけても、大成功となってほしいものです(^o^)/

関西在住の音楽ファンの皆様、ぜひ山響「さくらんぼコンサート」にお出かけください。もしかしたら、山形直送のサクランボが当たるかもしれませんよ~(^o^)/

さて、今回のプログラムは、

というものですが、最初の曲目のメンデルスゾーンの「シンフォニア」、正確に言えば「弦楽のためのシンフォニア第3番」は、ステージ左から第1ヴァイオリン(8)、第2ヴァイオリン(7)、ヴィオラ(5)、チェロ(5:うち1は鈴木秀美さん)、コントラバス(3)という楽器編成で、コンサートマスター席には高橋和貴さんが座ります。

メンデルスゾーン少年が12歳~14歳の間に書かれたというこの曲は、たいへん美しい音楽で、山響の弦楽セクションの美しさを堪能しました。特に、チェロのパートの一部となっている鈴木秀美さんが、ときどき弓で指揮をしながら演奏する第2楽章の繊細な美しさに酔いました。

続いて、ハイドンのチェロ協奏曲。こちらは、5-5-2-1-1という弦楽合奏にHrn(2)とOb(2)の木管が加わります。実際は、独奏チェロも合奏に加わりますので、5-5-2-2-1という編成に近いと言ってもよいかもしれません。エンドピンのない、ガット弦のチェロを両脚にはさみ、ステージ中央の台上で聴衆に向かいます。オーケストラを完全に背にする形になりますので、両者の間に信頼関係がなければ難しい形と思いますが、演奏のほうはそんな心配は無用のものでした。全部で800席程度のよく響くホールですので、ソロもオーケストラも、透明感のある繊細な響きが聴き取れて、ハイドンの音楽を堪能しました。

休憩の後の後半部は、ベートーヴェンの7番です。ベト7などと略称され、「のだめカンタービレ」のテーマソングと化している曲ですが、今回はすべての繰り返しを忠実に実行する形で、いわば「フルサイズ」の演奏だとのこと。これが楽しみで来たみたいなものです(^o^)/

楽器編成は、ステージ左から1st-Vn(7)、Vc(5)、Vla(5)、2nd-Vn(7)の対向配置に変更され、正面奥にFl(2)、Ob(2)、その奥にCl(2)、Fg(2)と木管が位置し、クラリネットの左にHrn(2)、ファゴットの右にTp(2)、中央最奥部にCb(3)、右奥にバロックTimpという配置になります。もちろん、金管もバルブ機構を持たないナチュラル・ホルンとナチュラル・トランペットで、古楽奏法をとりいれた弦楽セクションとともに、指揮者・鈴木秀美さんとの呼吸もぴたりの間柄です。

第1楽章:ポコ・ソステヌート・ヴィヴァーチェ。ドイツ語の子音を強調するような鮮烈な出だしの音に、思わずぐいっと引き込まれます。Flと1st-Vnとが呼びかけ合ってから、Flが例のリズムを始めると、後に続くオーケストラが乗り乗りの演奏! これは興奮!

第2楽章:アレグレット。前楽章からほとんど休みなしで始まります。2nd-Vn、Vla、Vc、Cbによって印象的に提示された旋律に1st-Vnが加わると、木管が、さらに金管やティンパ二が加わるという具合に、まるでオーケストラのメンバー紹介を兼ねた合奏披露みたいな性格もある楽章ですので、音楽の魅力とわかりやすさと、初演時に人気が出たのもうなづけます。Cbがpizzでリズムを刻んでいるのが、実にリズムの快感(^o^)/

第3楽章:プレスト・アッサイ・メノ・プレスト。まるで飛び跳ねるようなスケルツォです。鋭角的で振幅の大きな、活気ある音楽。弱音の繊細さ、強奏の切れ味、テンポはやや速めでしょうか。繰り返しも忠実に反復というのは、このあたりのことか。例の「だーめよ、だーめよ、もうだめだよ」部の、第1,第2ヴァイオリンと木管トップ及びHrnの「ボワボワ」という合いの手が面白い。

第4楽章:アレグロ・コン・ブリオ。同じく前楽章からほとんど間を置かずに開始されます。音楽への没入、晴れやかな興奮があります。きわめて精確なリズム。どなたかが「酔っ払いの音楽」と評したそうですが、こんなに精確なリズムの酔っ払いはいないでしょう(^o^)/

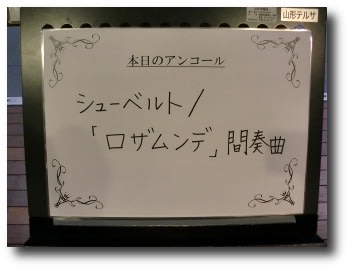

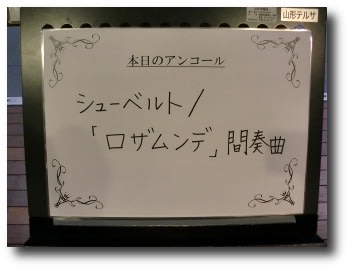

演奏に熱狂した聴衆のブラボーと鳴りやまぬ拍手に応えて、指揮者の鈴木秀美さんが「少々賑やかな音楽でしたので、耳を休ませるような音楽を」ということで、アンコールはシューベルトの劇音楽「ロザムンデ」第3幕への前奏曲。ほんとに優しいシューベルトの音楽に、満足して家路につかれた方も多かったことでしょう。

そうそう、終演後のファン交流会では、鈴木秀美さんの熱烈なファンが多かったみたいで、女子高生の姿も目立ちました。人気ありますね~(^o^)/

今年から日曜のマチネの開演時刻が1時間早まり午後3時になりましがので、終演後にもまだだいぶ明るく感じます。道路を歩くとき、なんだか得をした気分でした(^o^)/

今回のロビーコンサートは、モーツァルトの「音楽の冗談」という曲で、ホルンが二本に加え、ヴァイオリン(2)・ヴィオラとコントラバス各(1)という変則的な編成で演奏されます。曲のほうも、時々入るおかしな音だけでなく、まるでヴァイオリンとヴィオラが、チェロの役割を果たそうとしてふうふう言っているコントラバスや、難しい音を出そうと難儀するナチュラルホルン奏者をからかっているようでもあり、まさに「音楽の冗談」ふうでした(^o^)/

開演前には、西濱事務局長と鈴木秀美さんのプレコンサート・トークがありました。曲目の解説もおもしろかったけれど、今回と同一のプログラムで行われる「さくらんぼコンサート」の大阪公演への期待がおもしろかった。「さくらんぼコンサート」東京公演のほうはすでに何年も実績があり、会場ロビーがまるで山形物産市のようなにぎやかさだそうです。それが大阪でもしだいに定着してきつつあるそうで、コテコテの関西人である西濱事務局長のメンツにかけても、大成功となってほしいものです(^o^)/

関西在住の音楽ファンの皆様、ぜひ山響「さくらんぼコンサート」にお出かけください。もしかしたら、山形直送のサクランボが当たるかもしれませんよ~(^o^)/

さて、今回のプログラムは、

- メンデルスゾーン:シンフォニア第3番 ホ短調 MWV N3

- ハイドン:チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 Hob.Ⅶb:2

- ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調 作品92

鈴木秀美(Vc,指揮)、山形交響楽団

というものですが、最初の曲目のメンデルスゾーンの「シンフォニア」、正確に言えば「弦楽のためのシンフォニア第3番」は、ステージ左から第1ヴァイオリン(8)、第2ヴァイオリン(7)、ヴィオラ(5)、チェロ(5:うち1は鈴木秀美さん)、コントラバス(3)という楽器編成で、コンサートマスター席には高橋和貴さんが座ります。

メンデルスゾーン少年が12歳~14歳の間に書かれたというこの曲は、たいへん美しい音楽で、山響の弦楽セクションの美しさを堪能しました。特に、チェロのパートの一部となっている鈴木秀美さんが、ときどき弓で指揮をしながら演奏する第2楽章の繊細な美しさに酔いました。

続いて、ハイドンのチェロ協奏曲。こちらは、5-5-2-1-1という弦楽合奏にHrn(2)とOb(2)の木管が加わります。実際は、独奏チェロも合奏に加わりますので、5-5-2-2-1という編成に近いと言ってもよいかもしれません。エンドピンのない、ガット弦のチェロを両脚にはさみ、ステージ中央の台上で聴衆に向かいます。オーケストラを完全に背にする形になりますので、両者の間に信頼関係がなければ難しい形と思いますが、演奏のほうはそんな心配は無用のものでした。全部で800席程度のよく響くホールですので、ソロもオーケストラも、透明感のある繊細な響きが聴き取れて、ハイドンの音楽を堪能しました。

休憩の後の後半部は、ベートーヴェンの7番です。ベト7などと略称され、「のだめカンタービレ」のテーマソングと化している曲ですが、今回はすべての繰り返しを忠実に実行する形で、いわば「フルサイズ」の演奏だとのこと。これが楽しみで来たみたいなものです(^o^)/

楽器編成は、ステージ左から1st-Vn(7)、Vc(5)、Vla(5)、2nd-Vn(7)の対向配置に変更され、正面奥にFl(2)、Ob(2)、その奥にCl(2)、Fg(2)と木管が位置し、クラリネットの左にHrn(2)、ファゴットの右にTp(2)、中央最奥部にCb(3)、右奥にバロックTimpという配置になります。もちろん、金管もバルブ機構を持たないナチュラル・ホルンとナチュラル・トランペットで、古楽奏法をとりいれた弦楽セクションとともに、指揮者・鈴木秀美さんとの呼吸もぴたりの間柄です。

第1楽章:ポコ・ソステヌート・ヴィヴァーチェ。ドイツ語の子音を強調するような鮮烈な出だしの音に、思わずぐいっと引き込まれます。Flと1st-Vnとが呼びかけ合ってから、Flが例のリズムを始めると、後に続くオーケストラが乗り乗りの演奏! これは興奮!

第2楽章:アレグレット。前楽章からほとんど休みなしで始まります。2nd-Vn、Vla、Vc、Cbによって印象的に提示された旋律に1st-Vnが加わると、木管が、さらに金管やティンパ二が加わるという具合に、まるでオーケストラのメンバー紹介を兼ねた合奏披露みたいな性格もある楽章ですので、音楽の魅力とわかりやすさと、初演時に人気が出たのもうなづけます。Cbがpizzでリズムを刻んでいるのが、実にリズムの快感(^o^)/

第3楽章:プレスト・アッサイ・メノ・プレスト。まるで飛び跳ねるようなスケルツォです。鋭角的で振幅の大きな、活気ある音楽。弱音の繊細さ、強奏の切れ味、テンポはやや速めでしょうか。繰り返しも忠実に反復というのは、このあたりのことか。例の「だーめよ、だーめよ、もうだめだよ」部の、第1,第2ヴァイオリンと木管トップ及びHrnの「ボワボワ」という合いの手が面白い。

第4楽章:アレグロ・コン・ブリオ。同じく前楽章からほとんど間を置かずに開始されます。音楽への没入、晴れやかな興奮があります。きわめて精確なリズム。どなたかが「酔っ払いの音楽」と評したそうですが、こんなに精確なリズムの酔っ払いはいないでしょう(^o^)/

演奏に熱狂した聴衆のブラボーと鳴りやまぬ拍手に応えて、指揮者の鈴木秀美さんが「少々賑やかな音楽でしたので、耳を休ませるような音楽を」ということで、アンコールはシューベルトの劇音楽「ロザムンデ」第3幕への前奏曲。ほんとに優しいシューベルトの音楽に、満足して家路につかれた方も多かったことでしょう。

そうそう、終演後のファン交流会では、鈴木秀美さんの熱烈なファンが多かったみたいで、女子高生の姿も目立ちました。人気ありますね~(^o^)/

今年から日曜のマチネの開演時刻が1時間早まり午後3時になりましがので、終演後にもまだだいぶ明るく感じます。道路を歩くとき、なんだか得をした気分でした(^o^)/