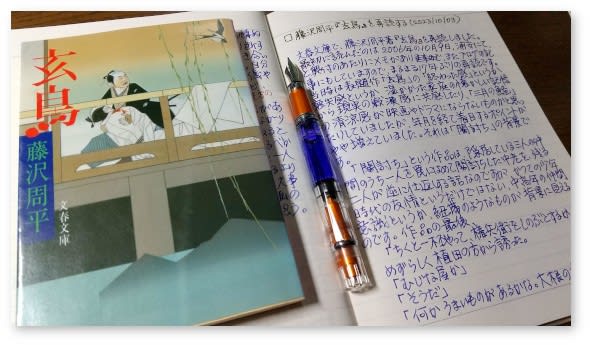

読書の秋に、文春文庫で藤沢周平著『玄鳥』を再読しました。この文庫本を最初に読んだのは、奥付けのあたりにメモした記述によれば2006年10月9日、浦安にて、とあります。また、当ブログで記事にしています(*1)ので、まるまる17年ぶりの再読です。当時は表題作「玄鳥」の終わった感というか喪失感というか、温かかった家庭の懐かしい記憶と対比された現実の寂寥感に共感したり、「三月の鮠」の清涼感が映画やドラマにならないものかと思ったりしていましたが、年月を経て着目するポイントがやや増えていました。それは、「闇討ち」という作品を生み出した作家の背景です。

「闇討ち」という作品は、初読時の感想によれば、隠居している三人の仲間のうち一人を罠にはめて闇討ちした中老を、残る二人が逆に仕返しする話なのですが、かつてのように少年時代の友情の現れというだけではない、中高年の仲間意識というか紐帯というか、そういうものが色濃く背景に見えるような気がするのです。作品の最期の部分、

このような寂寥感は、実感として心当たりがあります。昨年、一昨年、あるいはその前と、中学や高校の仲間を病気で失った後の感情は、まさにこうした寂寥感そのものでしょう。おそらくは作家もまた、仲間あるいは教え子の一人を失うという経験を経て、その寂しさを背景にこうした作品を生み出したのではなかろうか。「闇討ち」の発表は1989年、藤沢周平62歳ころの作品です。

(*1): 藤沢周平『玄鳥』を読む〜「電網郊外散歩道」2006年10月

「闇討ち」という作品は、初読時の感想によれば、隠居している三人の仲間のうち一人を罠にはめて闇討ちした中老を、残る二人が逆に仕返しする話なのですが、かつてのように少年時代の友情の現れというだけではない、中高年の仲間意識というか紐帯というか、そういうものが色濃く背景に見えるような気がするのです。作品の最期の部分、

「ちくと一杯やって、権兵衛をしのぶとするか」

めずらしく植田の方から誘った。

「むじな屋か」

「そうだ」

「何かうまいものがあるかな。大根の古漬けはもうわしは喰わんぞ」

「おれも喰わん」

と植田は言った。いい日和だったが二人とも背のあたりに、こういうときにいるべきもう一人が欠けている寂寥を感じていた。口少なにむじな屋を目ざして歩いて行った。

このような寂寥感は、実感として心当たりがあります。昨年、一昨年、あるいはその前と、中学や高校の仲間を病気で失った後の感情は、まさにこうした寂寥感そのものでしょう。おそらくは作家もまた、仲間あるいは教え子の一人を失うという経験を経て、その寂しさを背景にこうした作品を生み出したのではなかろうか。「闇討ち」の発表は1989年、藤沢周平62歳ころの作品です。

(*1): 藤沢周平『玄鳥』を読む〜「電網郊外散歩道」2006年10月