いろいろないきさつはあっても、最終的にデーヴィーは、自分の発見の中で最大のものはマイケル・ファラデーを発見したことだと語ったそうです。ファラデーがデーヴィーからの手紙を終生大切に保管していたこととあわせて、人生の晩年には心なごむエピソードです。

また、ファラデーについては、科学者としての業績とともに、その人間性の点でも興味深いものがあります。壮年期には委託研究でかなりの額の収入がありましたが、ある時期からは委託研究も断って自分の研究テーマを中心とするようになり、特許を取って金儲けに走ることをしませんでした。研究成果については、成功も失敗も包み隠さず発表し、公開します。毒ガスの兵器としての可能性について問われたときに、技術的には可能だろうが、自分は絶対にしない、と断ったそうな。技術的に可能でも、していいことと悪いことがある。おそらく宗教的な信条が理由でしょうか、現代の私たちにも共感できるところです。

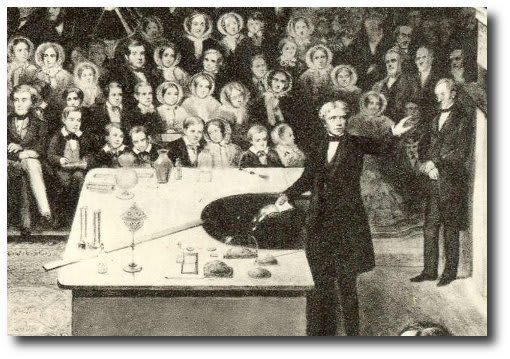

さて、当時の徒弟制度の慣習にしたがい、デーヴィーは一人の弟子を育て、その弟子が師を超える大科学者となったことになりますが、このようなケースは珍しいとしても、徒弟制度のような中で、生涯に一人か二人の弟子を育てることが普通でした。でも、ファラデー自身は弟子を育てることをせず、むしろ自分の若い頃の経験からでしょうか、一般向けの科学講演会に力を注ぎます。とくに子どもたちを対象にしたクリスマス講演会で話すことを最晩年まで楽しみにしていたようで、その講演録が古典的名著『ロウソクの科学』として残されています。しかしながら、大学ではラテン語や古典などが中心で、物理化学や技術などは教育の対象とならなかった時代に、当時の子供たちが科学を志したとしても、それを受け止める受け皿はあまりにも少なかったと言えましょう。

象徴的に言えば、たった一人の弟子を育てる時代から、多数を育てる時代へ。産業革命の進行を背景に、増大する技術者・科学者の需要に応えるにはどうすればよいのか。その答えを探すには、イギリスを離れて、19世紀のドイツを見る必要があります。

また、ファラデーについては、科学者としての業績とともに、その人間性の点でも興味深いものがあります。壮年期には委託研究でかなりの額の収入がありましたが、ある時期からは委託研究も断って自分の研究テーマを中心とするようになり、特許を取って金儲けに走ることをしませんでした。研究成果については、成功も失敗も包み隠さず発表し、公開します。毒ガスの兵器としての可能性について問われたときに、技術的には可能だろうが、自分は絶対にしない、と断ったそうな。技術的に可能でも、していいことと悪いことがある。おそらく宗教的な信条が理由でしょうか、現代の私たちにも共感できるところです。

さて、当時の徒弟制度の慣習にしたがい、デーヴィーは一人の弟子を育て、その弟子が師を超える大科学者となったことになりますが、このようなケースは珍しいとしても、徒弟制度のような中で、生涯に一人か二人の弟子を育てることが普通でした。でも、ファラデー自身は弟子を育てることをせず、むしろ自分の若い頃の経験からでしょうか、一般向けの科学講演会に力を注ぎます。とくに子どもたちを対象にしたクリスマス講演会で話すことを最晩年まで楽しみにしていたようで、その講演録が古典的名著『ロウソクの科学』として残されています。しかしながら、大学ではラテン語や古典などが中心で、物理化学や技術などは教育の対象とならなかった時代に、当時の子供たちが科学を志したとしても、それを受け止める受け皿はあまりにも少なかったと言えましょう。

象徴的に言えば、たった一人の弟子を育てる時代から、多数を育てる時代へ。産業革命の進行を背景に、増大する技術者・科学者の需要に応えるにはどうすればよいのか。その答えを探すには、イギリスを離れて、19世紀のドイツを見る必要があります。

そこでドイツが基礎高等教育と専門高等教育を更に別けたのは、日本でも大学院大学として表れていますが、それだけでは只「永遠の学生」と呼ばれる学歴だけでエリートには決してなり得ない層がマス化するだけなので、エリート高等教育機関を新たに選別してエリート育成と大衆教育を峻別することになったのです。

私の文章から派生して、いろいろとお考えいただくのはありがたいことです。ただし、内容はまだまだ続きます。そう単純には割りきれないかもしれません。