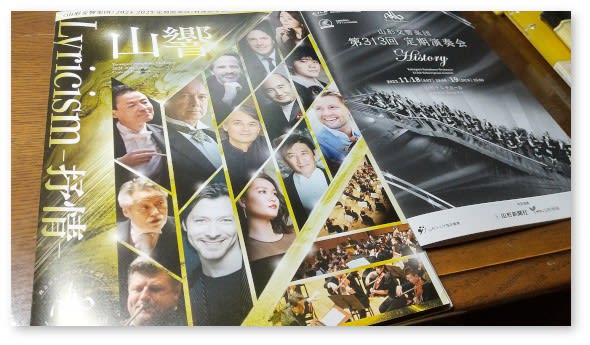

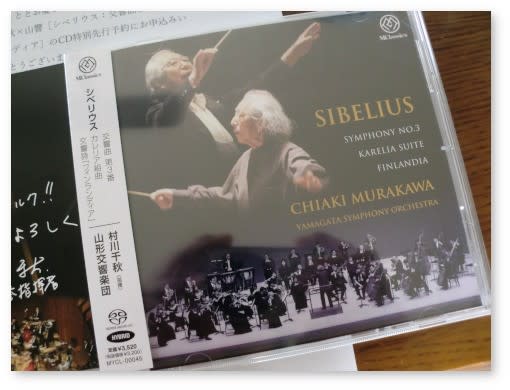

先の山響定期で、来シーズンのプログラムをもらいました。ある程度の概要は、山響ファンクラブのニュースで承知しているとはいうものの、確定しカラーの印刷物となったプログラムを眺めるのは、新しい手帳やダイアリー、雑誌の新年号を眺めるような楽しさがあります。

そういえば、以前はシステム手帳のリフィルに印刷して持ち歩けるように、コンパクトに要約して入力していた(*1)のでしたが、システム手帳も使わないし、自宅にいることが多くなった今は、本家本元の山響の紹介ページにリンクしておきましょう。

来シーズンのテーマは、

だそうです。実際、共演する演奏家の顔ぶれを見ても、

など海外勢に加えて、井上道義さん、辻彩奈(Vn)さん、仲道郁代(Pf)さんなど、そうそうたる人たちばかり。特に第318回定期、辻彩奈さんと上野通明(Vc)さんでブラームス「二重協奏曲」、モーツァルト「戴冠式ミサ」でアマデウス・コアの合唱が聴けるのもコロナ禍以来久々で、本当に魅力的なプログラムになっています。今から楽しみでなりません。まずは心身ともに健康で、農作業も着々と進めておき(^o^)、音楽を楽しめるようにしておかなければ。

(*1):例えば 「新シーズン!山形交響楽団&山形弦楽四重奏団の演奏会予定」(2009年1月)、「山響の新シーズンの定期演奏会プログラム」(2016年12月)〜「電網郊外散歩道」より

そういえば、以前はシステム手帳のリフィルに印刷して持ち歩けるように、コンパクトに要約して入力していた(*1)のでしたが、システム手帳も使わないし、自宅にいることが多くなった今は、本家本元の山響の紹介ページにリンクしておきましょう。

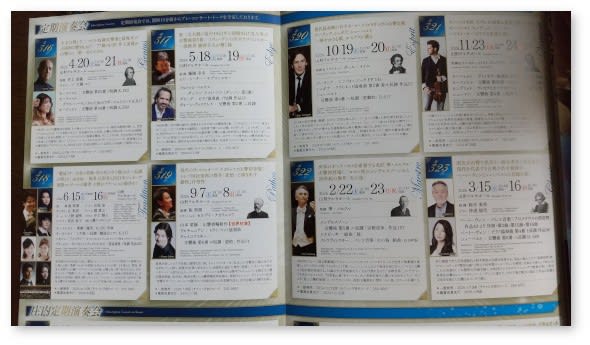

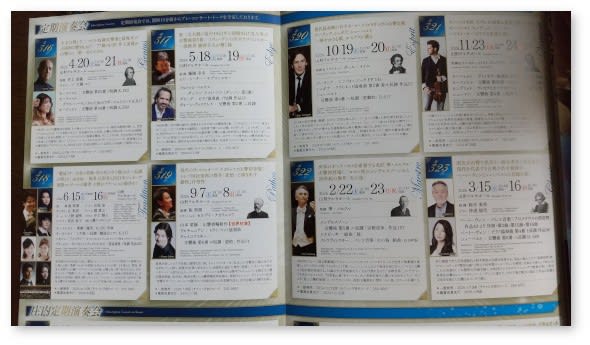

来シーズンのテーマは、

『抒情-Lyricism-』~世界のトップランナーが山形に集う2024-25シーズン

だそうです。実際、共演する演奏家の顔ぶれを見ても、

ペーター・ヤブロンスキー(Pf)、セルゲイ・ナカリャコフ(Tp)、ポール・メイエ(Cl)、ジュリアン・ラクリン(Vn)、準・メルクル

など海外勢に加えて、井上道義さん、辻彩奈(Vn)さん、仲道郁代(Pf)さんなど、そうそうたる人たちばかり。特に第318回定期、辻彩奈さんと上野通明(Vc)さんでブラームス「二重協奏曲」、モーツァルト「戴冠式ミサ」でアマデウス・コアの合唱が聴けるのもコロナ禍以来久々で、本当に魅力的なプログラムになっています。今から楽しみでなりません。まずは心身ともに健康で、農作業も着々と進めておき(^o^)、音楽を楽しめるようにしておかなければ。

(*1):例えば 「新シーズン!山形交響楽団&山形弦楽四重奏団の演奏会予定」(2009年1月)、「山響の新シーズンの定期演奏会プログラム」(2016年12月)〜「電網郊外散歩道」より