Linux デスクトップPCに Spotify を導入して以来、いささかの不満は持ちながらも、けっこう便利に利用しています。メインになるのはやはり Rhythmbox で再生する ogg/flac/mp3 形式の音楽ファイルですが、spotify に押されて利用度が下がったのは、「らじる★らじる」で聴く NHK-FM でしょうか。以前は毎回楽しみに聴いていた番組がありましたが、「◯◯三昧」タイプの番組作りが当たり前になると、急速に NHK-FM から離れていきました。今、spotify で Classic Essentials 等を聴いていると、昔、1970年頃のNHK-FMがやっていた「ひたすら音楽を流しっぱなしにする」スタイルを思い出します。当時でさえも、NHK が新譜を放送するとレコードの売上が下がる、というような批判がありました。これらの批判を回避するためか、放送スタイルが民放のようなおしゃべりタイプに変化していきました。ところが、今 spotify がやっているのは、まさにかつてのFM放送のスタイルです。うーむ、時代は巡るのか。

単身赴任の頃、引っ越し荷物を少なくするために、モノを少なくしてシンプルな生活をしようと心がけていました。ところが、数ヶ月で生活に潤いがないことに我慢できず、結局は「音楽を聴きたい、しかもタイマーで音楽を聴きながら目覚めたり眠りについたりするような便利な機能も、という具合」(*1)に、ミニコンポを購入する羽目になりましたし、筆記具は最低限必要な本数を越えて増え続けています。

自宅に戻って生活するようになると、若い頃から集めた様々なものが集積し、身の回りに溢れています。今は、昔の仕事上の資料などを少しずつ処分し、書棚のスペースをあけるように心がけていますが、書籍の増加のほうがはやいようで、書棚はいつもいっぱいです。最近は音楽CDの増加に歯止めがかかり、増えるのはハードディスク内のパブリックドメインとなった音楽ファイルくらいかも。

断捨離という言葉が流行し、シンプルライフに憧れる人も多いようで、モノを捨てられない自分に嫌気が差して落ち込む人も少なくないのだとか。禅僧が喝破した

という記事(*2)には共感するところがありましたし、最近話題の五木寛之さんの「捨てない生活も悪くない」という対談(*3)も興味深く、父を残し、ウクライナから避難した人たちは、モノだけでなく生活そのものを捨てさせられたという指摘はまったくそのとおりだと感じました。自分の思い通りにならないどころか、できていた生活がある日を境にできなくなっている現実。

その意味では、身の回りにあふれかえるモノの断捨離に悩んだりすることも、大切な日常性なのでしょう。あるいはそれ自体が幸福の一つの姿なのかもしれません。

(*1):筆記具はお気に入りが数本あれば良いのか?〜「電網郊外散歩道」2012年6月

(*2):「もっとシンプルな部屋で暮らしたい」そんな人が永遠に"思い通りの暮らし"ができない根本原因〜President online より

(*3):「捨てない生活も悪くない」五木寛之さん〜Science & Culture ジャーナル by NHK より

自宅に戻って生活するようになると、若い頃から集めた様々なものが集積し、身の回りに溢れています。今は、昔の仕事上の資料などを少しずつ処分し、書棚のスペースをあけるように心がけていますが、書籍の増加のほうがはやいようで、書棚はいつもいっぱいです。最近は音楽CDの増加に歯止めがかかり、増えるのはハードディスク内のパブリックドメインとなった音楽ファイルくらいかも。

断捨離という言葉が流行し、シンプルライフに憧れる人も多いようで、モノを捨てられない自分に嫌気が差して落ち込む人も少なくないのだとか。禅僧が喝破した

「もっとシンプルな部屋で暮らしたい」そんな人が永遠に"思い通りの暮らし"ができない根本原因

シンプルすぎる部屋もゴミ屋敷も、その本質は変わらない

という記事(*2)には共感するところがありましたし、最近話題の五木寛之さんの「捨てない生活も悪くない」という対談(*3)も興味深く、父を残し、ウクライナから避難した人たちは、モノだけでなく生活そのものを捨てさせられたという指摘はまったくそのとおりだと感じました。自分の思い通りにならないどころか、できていた生活がある日を境にできなくなっている現実。

その意味では、身の回りにあふれかえるモノの断捨離に悩んだりすることも、大切な日常性なのでしょう。あるいはそれ自体が幸福の一つの姿なのかもしれません。

(*1):筆記具はお気に入りが数本あれば良いのか?〜「電網郊外散歩道」2012年6月

(*2):「もっとシンプルな部屋で暮らしたい」そんな人が永遠に"思い通りの暮らし"ができない根本原因〜President online より

(*3):「捨てない生活も悪くない」五木寛之さん〜Science & Culture ジャーナル by NHK より

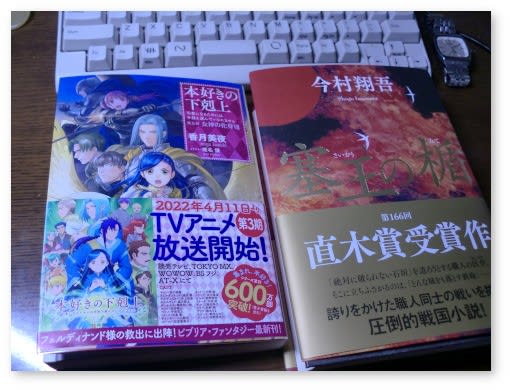

ようやく体調が回復傾向です。風邪を引いて寝ているときは、音楽を聴くか本を読むくらいしかすることがないのですが、そういえば最近になって購入した書籍は何だったかなあと思い出してみたら、たぶん次の三冊。

このうち、『きょうの料理ビギナーズ』は新タマネギを特集しています。さっそく新タマネギを輪切りにしてオリーブ油で焼き、カツオブシと醤油で食べてみたら、ホカホカで美味しかった。シンプルな調理法ですが、素材の味を活かした食べ方ということなのでしょう。

読みたい本、読む予定の本がたまってきていますが、香月美夜『本好きの下剋上』第5部8巻はようやく読み終えたところです。後日、記事にする予定。年齢とともにモノを買いたいという欲求が低下してきていますが、何度も読み返したい本はやはり手元におきたいものですから、自分で買っておきたい。二度と読まない本もあるけれど、何度も読み返す楽しみというのが確かにあります。

- 香月美夜『本好きの下剋上』第5部「女神の化身」8巻(TOブックス)

- 今村翔吾『塞王の楯』(集英社)

- NHK『きょうの料理ビギナーズ』5月号

このうち、『きょうの料理ビギナーズ』は新タマネギを特集しています。さっそく新タマネギを輪切りにしてオリーブ油で焼き、カツオブシと醤油で食べてみたら、ホカホカで美味しかった。シンプルな調理法ですが、素材の味を活かした食べ方ということなのでしょう。

読みたい本、読む予定の本がたまってきていますが、香月美夜『本好きの下剋上』第5部8巻はようやく読み終えたところです。後日、記事にする予定。年齢とともにモノを買いたいという欲求が低下してきていますが、何度も読み返したい本はやはり手元におきたいものですから、自分で買っておきたい。二度と読まない本もあるけれど、何度も読み返す楽しみというのが確かにあります。

ふだんは夜10時前に寝てしまい、朝は5時ころに起きてしまう、目覚まし不要の生活スタイルが身についてしまいました。退職前は、どちらかと言えば朝はゆっくりと寝ていたいほうだったのに、退職後は好きなことができる時間が嬉しくてしょうがないことから、このような習慣に変わってしまったようです。そんなわけで、以前は重宝していたNHK-FMの「古楽の楽しみ」で目覚めることもなくなり、この老舗番組(*1)にもしばらくご無沙汰していました。

ところが、4月になってからふと「古楽の楽しみ」を聴いてみようと思い立ち、スイッチを入れたところ、なにやら英語の語学番組が流れるではありませんか。あれ、AMのNHK第2放送になっているのかと思いましたが、間違いなく82.1MHz、NHK-FM山形局です。音質はFMクオリティで明瞭に聞き取れますし、語学番組としては良好なのだろうとは思いますが、NHK第2放送を廃止してFM放送に移行しようとする電波再編の先駆けかと警戒心も少しばかり芽生えます。肝心の「古楽の楽しみ」は朝5時台に移行しているようで、6時台は生活スタイルに合わせて中学生など若い人に、5時台は年配者に向けたものとしているみたい。

昨日、惜しまれながら終了した朝の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」の放送は、大きな再編の布石だったのかといささか陰謀論チックな想像もしてしまうほどです。まあ、今までさっぱり聞きもしなくてたまに聞いてみただけでやけに懐旧的になる年寄りの言う台詞じゃないことは自覚しているのですが、思わずびっくりしてしまい、記事としてみた次第です(^o^;)>poripori

(*1): ミニコンポで試した結果(2)〜NHK-FM「バロックの森」で協奏曲の発展を聴く〜「電網郊外散歩道」2008年7月

ところが、4月になってからふと「古楽の楽しみ」を聴いてみようと思い立ち、スイッチを入れたところ、なにやら英語の語学番組が流れるではありませんか。あれ、AMのNHK第2放送になっているのかと思いましたが、間違いなく82.1MHz、NHK-FM山形局です。音質はFMクオリティで明瞭に聞き取れますし、語学番組としては良好なのだろうとは思いますが、NHK第2放送を廃止してFM放送に移行しようとする電波再編の先駆けかと警戒心も少しばかり芽生えます。肝心の「古楽の楽しみ」は朝5時台に移行しているようで、6時台は生活スタイルに合わせて中学生など若い人に、5時台は年配者に向けたものとしているみたい。

昨日、惜しまれながら終了した朝の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」の放送は、大きな再編の布石だったのかといささか陰謀論チックな想像もしてしまうほどです。まあ、今までさっぱり聞きもしなくてたまに聞いてみただけでやけに懐旧的になる年寄りの言う台詞じゃないことは自覚しているのですが、思わずびっくりしてしまい、記事としてみた次第です(^o^;)>poripori

(*1): ミニコンポで試した結果(2)〜NHK-FM「バロックの森」で協奏曲の発展を聴く〜「電網郊外散歩道」2008年7月

何気なく触れた記事で、速水健朗氏の「カーオーディオの文化史〜ドライブミュージックを支えた、技術の結晶たち」(*1)が興味深いものでした。参考までに見出しを抜き出してみると、

というものです。国産カーラジオの登場のあたりは、私が生まれる前ですので承知していませんが、その後のカセットテープの登場やその進歩、エアチェック等によって自分のマイベスト・テープを編集するとともに、インレタや付録のタイトルカードの利用などは、思わず懐かしくなります。そしてCDの登場。氏はCDチェンジャーを指摘していますが、私はSONYの初代ディスクマンD-50(*2)が登場した直後に、鶴岡在住の某マニアが車載用のスタンドを作ってサイドブレーキ上部に固定し、シガーソケットから電源を供給して出力をカーステレオに流す仕組みを作ったのを見せてもらいました。某SONYの人が見に来たそうで、CDカーステレオの始まりはアレだったんじゃないかと思っています。

今、わが愛車のカーオーディオはUSBメモリーが主流になり、通勤の音楽用に、何種類かのUSBメモリを用意しています。残念ながら、無粋なUSBメモリにカセットテープ時代のカラフルなタイトルカードなどは無縁のようで、どれが何の曲が入っていたかを覚えておくのが困難です。これはまことに困った事態です(^o^;)>poripori

(*1): 速水健朗「カーオーディオの文化史〜ドライブミュージックを支えた、技術の結晶たち」〜BLOGOS, 2022年3月30日

(*2): D-50の登場〜SONY History 第3話「はじめに一つの木型ありき」

ポップミュージックにたびたび登場した「カーラジオ」

国産カーラジオの誕生とカセットテープの登場

エアチェック全盛時代 密接だったラジオとカセットテープの関係

カセットテープ時代を彩るドライブミュージック

カセットテープからCDへ カーオーディオの主役が交代

カーオーディオファンを夢中にさせたCDチェンジャー

ドライブミュージック史を支えた日本のカーオーディオ

というものです。国産カーラジオの登場のあたりは、私が生まれる前ですので承知していませんが、その後のカセットテープの登場やその進歩、エアチェック等によって自分のマイベスト・テープを編集するとともに、インレタや付録のタイトルカードの利用などは、思わず懐かしくなります。そしてCDの登場。氏はCDチェンジャーを指摘していますが、私はSONYの初代ディスクマンD-50(*2)が登場した直後に、鶴岡在住の某マニアが車載用のスタンドを作ってサイドブレーキ上部に固定し、シガーソケットから電源を供給して出力をカーステレオに流す仕組みを作ったのを見せてもらいました。某SONYの人が見に来たそうで、CDカーステレオの始まりはアレだったんじゃないかと思っています。

今、わが愛車のカーオーディオはUSBメモリーが主流になり、通勤の音楽用に、何種類かのUSBメモリを用意しています。残念ながら、無粋なUSBメモリにカセットテープ時代のカラフルなタイトルカードなどは無縁のようで、どれが何の曲が入っていたかを覚えておくのが困難です。これはまことに困った事態です(^o^;)>poripori

(*1): 速水健朗「カーオーディオの文化史〜ドライブミュージックを支えた、技術の結晶たち」〜BLOGOS, 2022年3月30日

(*2): D-50の登場〜SONY History 第3話「はじめに一つの木型ありき」

最近、「理系の日本史知らず」を実感する日々です。東北学院大『大学で学ぶ・東北の歴史』を読みながら、高校日本史の基礎の欠落を自覚、これではならじとNHK高校講座:日本史で「武士の誕生」と「院政と荘園」を観ました。当地もかつては荘園の一部だった時代があるようで、特に「荘園」に関心があります。

律令制というのは、刑法に相当する律と行政法や民放に相当する令からなる、天皇・朝廷を中心とする国家体制だそうですが、「公地公民」すなわちすべての土地が国家に属し、土地の私有は禁じられていたのだったけれど、墾田永年私財法により土地の私有が認められていったなかで、これを奪われるのを防ぐために地方領主が武力を磨き武士となり、武士は血縁・地縁をもとに武士団を形成していきます。武力の基本は馬と弓で、騎馬武者の集団戦が基本スタイルだったようです。

一方で、自分の力が弱いときには土地の所有権を維持したいと有力者を頼り、年貢を出す代わりに庇護を受けるという形で荘園が発達します。時代を経て荘園を多く蓄積したのが大寺院で、そのバックには上皇がいたのだそうな。これが院政というわけですが、当方はあまり朝廷の動向には興味がなく、もっぱら別の方向に関心が向きます。

残念ながら、NHK高校講座では平氏と源氏に話が収斂していき、これらの疑問に答えるものとはなっていません。おそらくは、文書に文字で記録を残せた人々、すなわち権力者とその周辺については比較的わかっているけれど、文字で記録を残すことができない一般の人々の暮らしはよくわからない、というのが正直なところなのでしょう。これ以上は、たぶん専門分野の解説書など、別な形で調べてみるのがよさそうです。

律令制というのは、刑法に相当する律と行政法や民放に相当する令からなる、天皇・朝廷を中心とする国家体制だそうですが、「公地公民」すなわちすべての土地が国家に属し、土地の私有は禁じられていたのだったけれど、墾田永年私財法により土地の私有が認められていったなかで、これを奪われるのを防ぐために地方領主が武力を磨き武士となり、武士は血縁・地縁をもとに武士団を形成していきます。武力の基本は馬と弓で、騎馬武者の集団戦が基本スタイルだったようです。

一方で、自分の力が弱いときには土地の所有権を維持したいと有力者を頼り、年貢を出す代わりに庇護を受けるという形で荘園が発達します。時代を経て荘園を多く蓄積したのが大寺院で、そのバックには上皇がいたのだそうな。これが院政というわけですが、当方はあまり朝廷の動向には興味がなく、もっぱら別の方向に関心が向きます。

- 荘園の中では、どんな暮らしをしていたのか。住居、衣類、食物、身分、年貢など。

- 荘園の中で作られていた作物はどんなものだったのか、また農業技術はどんなものだったか。

- 古代と中世の交通はどんなものか。特に荘園と他所を結ぶ道路や舟運はどんなものだったのか。

残念ながら、NHK高校講座では平氏と源氏に話が収斂していき、これらの疑問に答えるものとはなっていません。おそらくは、文書に文字で記録を残せた人々、すなわち権力者とその周辺については比較的わかっているけれど、文字で記録を残すことができない一般の人々の暮らしはよくわからない、というのが正直なところなのでしょう。これ以上は、たぶん専門分野の解説書など、別な形で調べてみるのがよさそうです。

昨夜11時36分頃、大きな地震がありました。1度目のかなり大きな揺れで目をさまし、少し間を置いて2度めの揺れが来たときに、これは大きな地震だと感じました。幸いに停電していないようでしたので、書斎に降りてテレビを確認すると、震源は福島沖とのこと。家族はみな無事、室内も特に異状はなく、書棚もCD棚もそのままでしたので、とりあえずまた寝ました。今朝になって家の外観を確認しましたが、東日本大震災で土蔵の土壁に入った亀裂はそのまま拡大した様子もなく、当面大きな問題はないようでした。縄文遺跡に近い当地の地盤が比較的安定していることと、屋根上の積雪が融けてほとんどなくなっていたのが幸いした面もありそうです。

東北および関東各県の太平洋岸にお住まいの皆様にはお見舞いを申し上げますとともに、被害が最小限でありますようにお祈りいたします。

東北および関東各県の太平洋岸にお住まいの皆様にはお見舞いを申し上げますとともに、被害が最小限でありますようにお祈りいたします。

今日は3月11日。東日本大震災の日です。あの日、私は職場で仕事をしていました。強く長い、尋常でない揺れに驚き、とっさにテレビをつけましたら、震源地は隣県の宮城・福島県沖とニュースが流れ、すぐに停電しました。職員と若干名のお客様の安否確認をし、お客様には「気をつけてお帰りください」とお見送りをして、すぐに被害状況の点検に当たりました。幸いに大きな被害はなく済んだのですが、今後の業務の進め方、とくに不安定な立場にある非正規雇用の人たちの仕事をどうするのか問題になりました。夕方、帰宅して支障がなければ翌日も普段どおりに出勤することと、停電や燃料不足から暖房が止まることが予想されるので、防寒対策をしっかりして来てほしいと話し、最低限の暖房でなんとか本来の業務を継続することができました。私自身は3月末で異動になってしまいましたが、「大変だったけれど仕事を継続できたことがありがたかった」と、ずいぶん感謝されたことを記憶しています。

震災当時の詳細な記憶は、時の経過とともに次第に遠ざかっています。これは年齢的なものと言うよりは、直接的な被災者ではない立場ですから、ある程度やむを得ないことと思います。まして昨今の新型コロナウィルス禍やウクライナ情勢など国際政治の荒波を見ていると、現実への対応に精一杯になってしまいがちです。

でも、例えば我が国のワクチン政策や科学技術政策で、誤った「政治の優位」の意識からなのでしょうか、見当違いの「選択と集中」に走って補助金をカットするなど基礎研究あるいは開発研究を軽視しがち(*1)なように思えてなりませんし、ウクライナで原子力発電所が攻撃の対象となる事態を見ると、地震や津波などの自然災害だけでなく戦争やテロも怖いと感じます。災害に関連した詳細な記憶は次第に遠ざかるものの、本質的に重要な事柄はむしろクリアになってくるような気がします。

(*1): 原子力関係の予算は潤沢に付けてきたのに、国内の某製薬会社のmRNAワクチン開発研究の補助金をカットしたために研究が中止の憂き目に合い、コロナ禍に対抗することができなかった、など。

震災当時の詳細な記憶は、時の経過とともに次第に遠ざかっています。これは年齢的なものと言うよりは、直接的な被災者ではない立場ですから、ある程度やむを得ないことと思います。まして昨今の新型コロナウィルス禍やウクライナ情勢など国際政治の荒波を見ていると、現実への対応に精一杯になってしまいがちです。

でも、例えば我が国のワクチン政策や科学技術政策で、誤った「政治の優位」の意識からなのでしょうか、見当違いの「選択と集中」に走って補助金をカットするなど基礎研究あるいは開発研究を軽視しがち(*1)なように思えてなりませんし、ウクライナで原子力発電所が攻撃の対象となる事態を見ると、地震や津波などの自然災害だけでなく戦争やテロも怖いと感じます。災害に関連した詳細な記憶は次第に遠ざかるものの、本質的に重要な事柄はむしろクリアになってくるような気がします。

(*1): 原子力関係の予算は潤沢に付けてきたのに、国内の某製薬会社のmRNAワクチン開発研究の補助金をカットしたために研究が中止の憂き目に合い、コロナ禍に対抗することができなかった、など。

LINE を始めてから、娘や孫たちから時々おもしろい問い合わせが来ることがあります。昨日は

について問い合わせがありました。あれ〜、何かあったっけ? 妻に聞いてみたら、一発で出てきました。

おお! それそれ! 「かける」が少し訛って「かげる」に近い音になりますが、子供時代ならば「雪の中を走ってたら、脇からバッタかげらっでよ! 頭さ来た〜!」みたいに使うのです。真っ白なふわふわの雪原の中、突っ走る子供たち、脇からちょっと足を出されて、頭から雪原にダイブ! このダイナミックな遊び方は、都会の子供たちにはわかるまい(^o^)/

Google で「方言 山形弁 ばったかける」で調べてみましたが、あまりポピュラーな言い方ではないのか、見つけられませんでした。もしかして、山形県内でも地域限定? 新型コロナウィルス禍で子供たちが体をぶつけあって遊ぶのも難しい昨今、そんな方言を思い出して、思わず懐かしくなりました。ちなみに、一発で思い出したところをみると、妻も得意技だったようです(^o^)/

◯

ニュースではウクライナの状況が大きく報道されています。原子力発電所への攻撃の情報もあり、国外に逃れる人たちの様子が痛ましいです。攻撃している方は、側近を中継ぎの大統領にしてまた大統領に復帰した元情報機関出身の人なのですから、考え方は普通じゃない。大きく見れば人々を殺す国家は敗れ、人々を生かそうとするほうが勝つのだろうとは思いますが、欧州へ、また他地域へ、戦火が拡大しないように願いつつ、パンデミックの動向とともに目が離せないというところです。

いたずらして相手の足を引っ掛けて転ばす意味の山形弁

について問い合わせがありました。あれ〜、何かあったっけ? 妻に聞いてみたら、一発で出てきました。

「バッタかける」じゃないの〜?

おお! それそれ! 「かける」が少し訛って「かげる」に近い音になりますが、子供時代ならば「雪の中を走ってたら、脇からバッタかげらっでよ! 頭さ来た〜!」みたいに使うのです。真っ白なふわふわの雪原の中、突っ走る子供たち、脇からちょっと足を出されて、頭から雪原にダイブ! このダイナミックな遊び方は、都会の子供たちにはわかるまい(^o^)/

Google で「方言 山形弁 ばったかける」で調べてみましたが、あまりポピュラーな言い方ではないのか、見つけられませんでした。もしかして、山形県内でも地域限定? 新型コロナウィルス禍で子供たちが体をぶつけあって遊ぶのも難しい昨今、そんな方言を思い出して、思わず懐かしくなりました。ちなみに、一発で思い出したところをみると、妻も得意技だったようです(^o^)/

◯

ニュースではウクライナの状況が大きく報道されています。原子力発電所への攻撃の情報もあり、国外に逃れる人たちの様子が痛ましいです。攻撃している方は、側近を中継ぎの大統領にしてまた大統領に復帰した元情報機関出身の人なのですから、考え方は普通じゃない。大きく見れば人々を殺す国家は敗れ、人々を生かそうとするほうが勝つのだろうとは思いますが、欧州へ、また他地域へ、戦火が拡大しないように願いつつ、パンデミックの動向とともに目が離せないというところです。

3月3日は桃の節句だそうです。当地ではようやく春めいてきて、雪がどんどん融けてきているとはいうものの、この週末には再び寒波の到来が予想されており、桃はもちろん梅もまだ咲いていません。当然のことながら、暦の上での季節感は雪国の事情とは必ずしも一致せず、桃の節句といってもあまりピンときません。

いや、お店にはたしかに並んでいるのです。桃の節句に向けた雛菓子などのスイーツが。娘と孫たちのところではすでにお雛様を飾っているらしく、女の子らしい LINE が送られてきました。便乗して、妻に当地の雛菓子を買ってきてもらいました。

大産地らしく、ちゃんとサクランボも入っています。ミカンもナスも小鯛も遊び心満載で、眺めているだけでも実に愉しいものですが、コーヒーと一緒だとなおよろしいようです(^o^)/

いや、お店にはたしかに並んでいるのです。桃の節句に向けた雛菓子などのスイーツが。娘と孫たちのところではすでにお雛様を飾っているらしく、女の子らしい LINE が送られてきました。便乗して、妻に当地の雛菓子を買ってきてもらいました。

大産地らしく、ちゃんとサクランボも入っています。ミカンもナスも小鯛も遊び心満載で、眺めているだけでも実に愉しいものですが、コーヒーと一緒だとなおよろしいようです(^o^)/

以前の備忘録ノートを眺めていたら、空白ページの中にメモ用紙を見つけました。マルマンのメモ用紙に筆ペンで書いた川柳モドキです。お題は「筆ペン」で、要するに万年筆型の筆ペンを入手したか、あるいはインクを替えたときに試し書きしたか。

確かに、書家ならいざ知らず、一般人にとっては筆ペンの登場で文房四宝は無用のものになりました。しかも、この万年筆型の筆ペンは携帯に便利でしかもカートリッジ式です。毛先もしっかりしていて、意外に書きやすいです。おそらく、「これは便利だ!」という思いが、このような駄句をしたためることとなった要因でしょう。いわば文房四宝を駆逐した筆ペンの「オラが天下」を、スマートフォンがじっと観ているし、我が家のアホ猫が「フフン!」と鼻で笑っている、そんな情景が浮かびます。2014年ということは、すでに8年前になります。調べてみたら、こんな記事(*1)も書いていました。

(*1): 筆ペンは日常生活から「文房四宝」を駆逐した?〜「電網郊外散歩道」2014年4月

筆ペンで 金釘流の 五七五

筆ペンは 文房四宝を 無用にし

筆ペンの オラが天下を 観るスマホ

筆ペンの オラが天下を 猫笑う

確かに、書家ならいざ知らず、一般人にとっては筆ペンの登場で文房四宝は無用のものになりました。しかも、この万年筆型の筆ペンは携帯に便利でしかもカートリッジ式です。毛先もしっかりしていて、意外に書きやすいです。おそらく、「これは便利だ!」という思いが、このような駄句をしたためることとなった要因でしょう。いわば文房四宝を駆逐した筆ペンの「オラが天下」を、スマートフォンがじっと観ているし、我が家のアホ猫が「フフン!」と鼻で笑っている、そんな情景が浮かびます。2014年ということは、すでに8年前になります。調べてみたら、こんな記事(*1)も書いていました。

(*1): 筆ペンは日常生活から「文房四宝」を駆逐した?〜「電網郊外散歩道」2014年4月

このことろ、高齢ドライバーによる重大事故が大きく報道され、身近なところでも運転免許を返上する話を聞くようになりました。これは、どちらかというと若い同居家族が事故を心配して免許返上の話が出る場合が多いようで、老人もしばらく抵抗するけれど、何度かヒヤッとする経験をして覚悟を決めるというようなパターンが多いようです。

警察の方でも、高齢ドライバーの免許更新の際に様々な検査や講習を義務付けたり、こんどは実地検査導入の話も出てきたりしているようです。行政の方でも、免許を返上した人にタクシー券を配布したり、市民バスや福祉バス等を走らせたり、生活上の不便が少なくなるように知恵を絞っているようです。

そういえば、今年、誕生日が来ると私もいよいよ大台に乗りますので、堂々たる高齢ドライバーの仲間入りをするようです。では、現実的に自分自身の問題として運転免許の返上を考える時期は、いつ頃、どんな条件が来たときだろうか。

こんなふうに考えると、何歳になったから一律に返上するのが良いというようなものでもなさそうです。ましてや、公共交通機関が発達し人口密度が高すぎる大都市の実状に合わせて全国一律に当てはめ規制しようとするのは間違いなのではないかと思います。

警察の方でも、高齢ドライバーの免許更新の際に様々な検査や講習を義務付けたり、こんどは実地検査導入の話も出てきたりしているようです。行政の方でも、免許を返上した人にタクシー券を配布したり、市民バスや福祉バス等を走らせたり、生活上の不便が少なくなるように知恵を絞っているようです。

そういえば、今年、誕生日が来ると私もいよいよ大台に乗りますので、堂々たる高齢ドライバーの仲間入りをするようです。では、現実的に自分自身の問題として運転免許の返上を考える時期は、いつ頃、どんな条件が来たときだろうか。

- 農業機械や果樹等の収穫物を運搬するためには、軽トラックの運転が必須。果樹園農業をやめればその必要はなくなる。

- マイカーは、今までは通勤の手段として使っていたが、通勤がなくなれば買い物や家族の通院など日常用途が中心になる。公共交通機関までの距離があり現実的に利用困難なため、日常生活の利便性のためにはマイカーに頼らざるを得ない。

- ただし、運転するルートが見晴らしの良い田舎の一本道では事故の可能性はごく少なくなる。雨降りの夕方や夜の運転、道路状況の悪い雪道の運転などは今も控えるように心がけているし、吹雪など荒天の場合は日中も運転を控えるようにしている。このへんの判断が正常にできるかどうかがポイントだろう。

- 高齢になったら、妻と2人で1台の車を使うようにし、危険を感じない運転ができているかどうかを互いに判断するのがよいのかもしれない。実際に難しくなるのは、伴侶を亡くして一人暮らしになり、家族による客観的なチェックができにくくなったときなのではないか。

こんなふうに考えると、何歳になったから一律に返上するのが良いというようなものでもなさそうです。ましてや、公共交通機関が発達し人口密度が高すぎる大都市の実状に合わせて全国一律に当てはめ規制しようとするのは間違いなのではないかと思います。

本人はあまり料理好きではないそうですが、でもかなり料理上手な妻が、お正月の「きんとん」の残りを利用してスイートポテトを作ってくれました。自家製のサツマイモを使って、材料はふんだんにあるからと、いささか作りすぎたために、きんとんが残ってしまっていたのです。でも、スイートポテトにすれば一口大で食べやすいせいもあり、つい手が伸びます。お茶請けにも手頃です。当然、コーヒーのお供にもちょうどよい。

お砂糖は控えめでも、ブラックコーヒーのほろ苦さとバランスがとれます。こういうお菓子作りは、いまのところワタクシにはできない芸当ですので、ありがたくいただきたいと思います(^o^)/

お砂糖は控えめでも、ブラックコーヒーのほろ苦さとバランスがとれます。こういうお菓子作りは、いまのところワタクシにはできない芸当ですので、ありがたくいただきたいと思います(^o^)/

クラシック音楽の演奏会で特徴的なのは、演奏が始まる前の集中力を感じさせる静けさと、楽章間の、一斉に起こる「エヘン、オホン」という咳払いです。これが大都市部で、しかも演奏中に咳き込んだりしたら大変です。周囲から白い目で見られるだけでなく、コロナ禍の昨今などは「この野郎、なんで来たんだ!」と言わんばかりの鋭さで睨まれかねません。うっかりすると終演後につかみあいの喧嘩になったりして(^o^)/ さすがに山形の聴衆の皆さんはもう少し寛容で、「しょうがないなあ」くらいの感じで受け止めているように思いますが、咳き込むのは歓迎されないことは間違いないでしょう。

近ごろは、風邪を引いたら無理に職場に出なくてもよい、いや、出てはいけない、というように変わりつつある昨今、もちろん演奏会も無理して出かけることはありません。山響の定期演奏会でも、これまで何度か風邪で欠席したことがありますから、その点では大丈夫です。ところが、困ったことに風邪でなくても咳が出ることがあるのです。例えば喘息。

ぜんそくの背景にはアレルギーがありますので、花粉だとかホコリだとか、あるいはちょっとした室温や湿度の変化で咳が出ることがあります。ホールの温度が上がってエアコンが入った直後などは危険です。ピアニシモの一番いいところで咳が出そうになるのを、顔を真っ赤にして我慢しているのはちょっとかなりツラい。演奏・音楽からは意識が離れざるを得ません。ハンカチで音量を下げてこっそり咳払いをして喉にからまるタンを出してしまえば、スッキリして何食わぬ顔して音楽・演奏に意識を戻せます。

そんな咳を防ぐために、ふだんの喘息治療のほかにいろいろな対策をとっていますが、まず「のど飴」「トローチ」などを持参し口に含んでいること。気温や湿度の変化はマスクでかなり緩和できます。あとは水分補給でしょうか。健康な呼吸器系をお持ちの方々には想像もできないかもしれませんが、喘息持ちの演奏会通いというのは、けっこう気を使うのです(^o^)/

◯

で、演奏する側の立場から、こんな交響曲「咳」が作られたのだそうな(^o^)/

the coughsymphony (by loriot - the best german comedian!!!)

うーむ、誇張された笑いの中にも、心がえぐられてズキッと痛む面があるような気がするぞ(^o^)/

近ごろは、風邪を引いたら無理に職場に出なくてもよい、いや、出てはいけない、というように変わりつつある昨今、もちろん演奏会も無理して出かけることはありません。山響の定期演奏会でも、これまで何度か風邪で欠席したことがありますから、その点では大丈夫です。ところが、困ったことに風邪でなくても咳が出ることがあるのです。例えば喘息。

ぜんそくの背景にはアレルギーがありますので、花粉だとかホコリだとか、あるいはちょっとした室温や湿度の変化で咳が出ることがあります。ホールの温度が上がってエアコンが入った直後などは危険です。ピアニシモの一番いいところで咳が出そうになるのを、顔を真っ赤にして我慢しているのはちょっとかなりツラい。演奏・音楽からは意識が離れざるを得ません。ハンカチで音量を下げてこっそり咳払いをして喉にからまるタンを出してしまえば、スッキリして何食わぬ顔して音楽・演奏に意識を戻せます。

そんな咳を防ぐために、ふだんの喘息治療のほかにいろいろな対策をとっていますが、まず「のど飴」「トローチ」などを持参し口に含んでいること。気温や湿度の変化はマスクでかなり緩和できます。あとは水分補給でしょうか。健康な呼吸器系をお持ちの方々には想像もできないかもしれませんが、喘息持ちの演奏会通いというのは、けっこう気を使うのです(^o^)/

◯

で、演奏する側の立場から、こんな交響曲「咳」が作られたのだそうな(^o^)/

the coughsymphony (by loriot - the best german comedian!!!)

うーむ、誇張された笑いの中にも、心がえぐられてズキッと痛む面があるような気がするぞ(^o^)/

先日の「ピアソラの軌跡〜生誕100周年記念コンサート」の記事中で、アストラ・ピアソラについて、

と書きましたが、そういえば古いFM-fanには NHK-FM の主な番組内容が掲載されており、ラテン音楽の時間が何曜日の何時ころだったかを調べることができるはず、と思いつきました。で、書棚から1971年のNo.20(9/27〜10/10)号と1981年のNo.16(7/20〜8/2)号を引っ張り出してみると、

となっています。1970年頃は、たしかに夜のゴールデンタイムにラテン音楽で2時間近い番組が組まれていたことがわかりますし、1981年には日曜の午前中に移動し、40分番組に縮小されています。第2部が「アメリカの旅」でカントリー・ミュージックを取り上げていますので、一応は北米にも中南米にも同等に目を配ったという姿勢を示したのでしょうか。

ちなみに、1971年9月27日のステレオコンサート「ラテン・タイム」でリクエストされている主な演奏家を調べてみると、ザビア・クガート楽団、イーディ・ゴーメ、ワンダ・ジ・サー、セルジオ・メンデスとブラジル'66、エドムンド・ロス楽団、ロス・トレス・ディアマンテス、ぺぺ・ビージャのマリアッチ・ハリスコ、ウーゴ・ブランコ、ロス・インカス、ロス・インディオス・コン・パパーチョ、アタウアルパ・ユパンキ、ワルド・デ・ロス・リオス楽団、ラモン・マルケス楽団、などとなっています。おぼろげな記憶ですが、この中ではアタウアルパ・ユパンキがフォルクローレの旗手としてやはり別格の扱いを受けていたように思います。当時はラテン音楽の地位が今よりももっと高かったのか、それとも私が知らないだけで、底流では今もひそかなブームになっているのでしょうか。

◯

YouTube より、アストル・ピアソラ「プンタ・デル・エステ組曲」

PIAZZOLLA, Astor. "Suite Punta del Este" (1982) #piazzolla

アストル・ピアソラといえば、アルゼンチン・タンゴの革命児とよばれ、1970年ころのNHK-FMで放送されていたラテン音楽の番組では、非常に尊敬され別格に扱われていたというのが最も古い記憶です。

と書きましたが、そういえば古いFM-fanには NHK-FM の主な番組内容が掲載されており、ラテン音楽の時間が何曜日の何時ころだったかを調べることができるはず、と思いつきました。で、書棚から1971年のNo.20(9/27〜10/10)号と1981年のNo.16(7/20〜8/2)号を引っ張り出してみると、

- 1971年 9月27日(月) 夜20:10〜22:00 ステレオコンサート「ラテン・タイム」 リクエスト特集 DJ: 谷川越二

- 1971年 10月4日(月) 夜20:10〜22:00 ステレオコンサート「ラテン・タイム」 第1部「アルゼンチン・タンゴ名曲事典Lの部」、第2部「スペシャル・コーナー」 DJ: 大岩祥浩

- 1981年 7月26日(日) 10:00〜10:40 世界のメロディ 第1部「中南米の旅」〜愛と平和を歌う11通の手紙〜 ミュージック・レポーター: 竹村淳

- 1981年 8月2日(日) 10:00〜10:40 世界のメロディ 第1部「中南米の旅」〜サルサとレゲエとベッカーと〜 DJ: 竹村淳

となっています。1970年頃は、たしかに夜のゴールデンタイムにラテン音楽で2時間近い番組が組まれていたことがわかりますし、1981年には日曜の午前中に移動し、40分番組に縮小されています。第2部が「アメリカの旅」でカントリー・ミュージックを取り上げていますので、一応は北米にも中南米にも同等に目を配ったという姿勢を示したのでしょうか。

ちなみに、1971年9月27日のステレオコンサート「ラテン・タイム」でリクエストされている主な演奏家を調べてみると、ザビア・クガート楽団、イーディ・ゴーメ、ワンダ・ジ・サー、セルジオ・メンデスとブラジル'66、エドムンド・ロス楽団、ロス・トレス・ディアマンテス、ぺぺ・ビージャのマリアッチ・ハリスコ、ウーゴ・ブランコ、ロス・インカス、ロス・インディオス・コン・パパーチョ、アタウアルパ・ユパンキ、ワルド・デ・ロス・リオス楽団、ラモン・マルケス楽団、などとなっています。おぼろげな記憶ですが、この中ではアタウアルパ・ユパンキがフォルクローレの旗手としてやはり別格の扱いを受けていたように思います。当時はラテン音楽の地位が今よりももっと高かったのか、それとも私が知らないだけで、底流では今もひそかなブームになっているのでしょうか。

◯

YouTube より、アストル・ピアソラ「プンタ・デル・エステ組曲」

PIAZZOLLA, Astor. "Suite Punta del Este" (1982) #piazzolla