オーケストラの定期演奏会は、英語ではサブスクリプション・コンサートと言うそうです。サブスクリプションとは予約の意味だそうで、あらかじめ一定期間(例えば一年間)の演奏会を予約する形で費用を前払いし、チケットを受け取ります。毎回チケットを購入する労力・手間を考えると、たいへん有り難い便利なシステムです。

また、インターネット接続を提供するプロバイダとの契約も、パソコン通信時代の従量制から定額制へと移行し、クレジットカードで毎月経費が引き落とされる形で、もう20年以上になります。これも、その都度支払うよりも空気のように利用できるのがありがたいという点で、会員制サービスに似た性格のものと感じます。

ところが、多数のサブスクリプション・サービスを便利に使うようになると、困った問題が発生します。定年退職など身辺の条件が大きく変化するときに、加入するサブスクリプション・サービスを見直しておかないと、収入は先細りなのに支出はザル同様で制限なく出続けることになりかねません。一般に、こうしたサービスは入会は簡単だけれど申し出がなければ毎年自動的に継続され、しかも退会は面倒でわかりにくいものが多いと感じられます。特にオンラインで手続きをした場合、すでにIDやパスワードなど忘れていることも少なくないでしょう。やめようと思ってもやめられず、ズルズルと継続しがちなのではないかと思います。

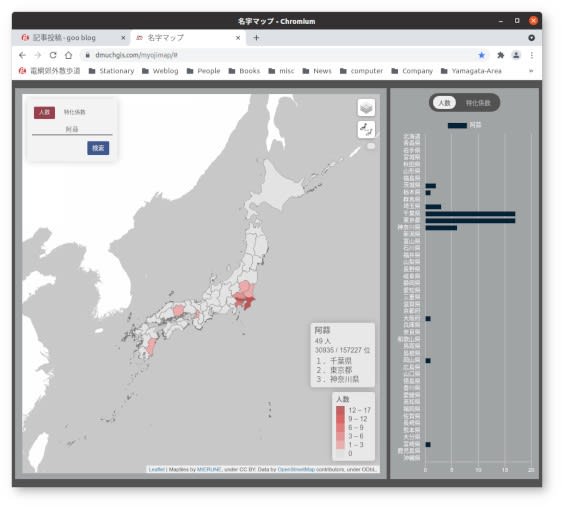

やはり、退職等の機会に、こうした自動継続・自動引き落とし型のサブスクリプション・サービスを思い切って見直したほうが良いように感じます。老後の生活は、色々の会員であることを誇るよりも、少数の、必須のものにしぼる方向で考えたほうが良いように感じます。私の場合、ライフラインや農協の組合員費を除いて必須のものというと、インターネット・プロバイダ契約、山形交響楽団の定期会員、gooブログ有料プラン、などでしょうか。クレジットカードの会員制付帯サービスは退会済ですし、大学の同窓会費は定年退職前にまとめ払いで永年会員になっております。あと、忘れているものはないかなあ。

また、インターネット接続を提供するプロバイダとの契約も、パソコン通信時代の従量制から定額制へと移行し、クレジットカードで毎月経費が引き落とされる形で、もう20年以上になります。これも、その都度支払うよりも空気のように利用できるのがありがたいという点で、会員制サービスに似た性格のものと感じます。

ところが、多数のサブスクリプション・サービスを便利に使うようになると、困った問題が発生します。定年退職など身辺の条件が大きく変化するときに、加入するサブスクリプション・サービスを見直しておかないと、収入は先細りなのに支出はザル同様で制限なく出続けることになりかねません。一般に、こうしたサービスは入会は簡単だけれど申し出がなければ毎年自動的に継続され、しかも退会は面倒でわかりにくいものが多いと感じられます。特にオンラインで手続きをした場合、すでにIDやパスワードなど忘れていることも少なくないでしょう。やめようと思ってもやめられず、ズルズルと継続しがちなのではないかと思います。

やはり、退職等の機会に、こうした自動継続・自動引き落とし型のサブスクリプション・サービスを思い切って見直したほうが良いように感じます。老後の生活は、色々の会員であることを誇るよりも、少数の、必須のものにしぼる方向で考えたほうが良いように感じます。私の場合、ライフラインや農協の組合員費を除いて必須のものというと、インターネット・プロバイダ契約、山形交響楽団の定期会員、gooブログ有料プラン、などでしょうか。クレジットカードの会員制付帯サービスは退会済ですし、大学の同窓会費は定年退職前にまとめ払いで永年会員になっております。あと、忘れているものはないかなあ。