ただいま自宅療養中です。

心不全の憎悪で入院しておりました老母、このたび95歳で死去いたしましたので、しばらくブログの更新をお休みします。一段落したら、再開いたします。

我が家のアホ猫母娘が21歳と20歳でこの世と別れてから2年になります。妻が時々「ニャンコ〜(ToT)」とペットロス症状を示しますので、息子が猫好きの友人と話をつけてくれたらしく、我が家に子猫が来ることになりました。8月に生まれたばかり、3ヶ月の子猫だそうです。入院している老母の状況は心配ではありますが、23年ぶりの子猫の来訪に妻もテンションが上がります。「餌はどんなものを?」「猫砂はどんなタイプ?」「キャットタワーはどこに置く?」などなど、新たな心配の種を背負い込んで喜んでおります(^o^)/

私はと言えば、当ブログの「アホ猫」カテゴリーがそのままの題名でいいのかどうか、少々思い悩んでおりまする(^o^)/

私はと言えば、当ブログの「アホ猫」カテゴリーがそのままの題名でいいのかどうか、少々思い悩んでおりまする(^o^)/

老母が入院しましたので、昨日の文化の日は入院に必要な持ち物を点検し、病院まで届けました。病院には入院私物窓口が設置されており、そちらに持参すれば病棟まで届けてくれるという仕組みのようでした。驚いたのは、持ち物の中に「ペットボトルの水2〜3本」というのがあったことです。はて、飲み水としてベッドサイドに置くのでしょうか。以前だと給湯室があり、お茶なども飲めたと思いましたが、やはりコロナ感染の広がりが怖い、ということなのでしょう。

また、お天気が良かったので、休日にもかかわらず柿の収穫に勤しみました。妻が干し柿用に皮を剥いてくれたので、今年も干し柿を240個ほど下げることができました。これからは焼酎で渋抜きをするための柿を収穫していきます。一本だけの「ひらたねなし柿」の樹ですが、ここからの収穫量は自家用に必要な量を大きく超えていますので、渋抜きが終わる頃に親戚等に送っています。特に娘の嫁入り先ではこの柿が大好評らしく、手間ひまかけた甲斐があります。

そんなこんなで、なんとも「文化の日」らしくない過ごし方となりました。これではならじと、夜から音楽を聴きました。J.S.バッハのブランデンブルグ協奏曲第2番、カール・シューリヒト指揮チューリヒ・バロック・アンサンブルの演奏、1966年の録音です。コンサートホールのLPレコードですが、ネット上でも聴くことが出来ます。

Bach Brandenburg Concerto No.2 in F major,BWV1047(Schuricht 1966)

また、お天気が良かったので、休日にもかかわらず柿の収穫に勤しみました。妻が干し柿用に皮を剥いてくれたので、今年も干し柿を240個ほど下げることができました。これからは焼酎で渋抜きをするための柿を収穫していきます。一本だけの「ひらたねなし柿」の樹ですが、ここからの収穫量は自家用に必要な量を大きく超えていますので、渋抜きが終わる頃に親戚等に送っています。特に娘の嫁入り先ではこの柿が大好評らしく、手間ひまかけた甲斐があります。

そんなこんなで、なんとも「文化の日」らしくない過ごし方となりました。これではならじと、夜から音楽を聴きました。J.S.バッハのブランデンブルグ協奏曲第2番、カール・シューリヒト指揮チューリヒ・バロック・アンサンブルの演奏、1966年の録音です。コンサートホールのLPレコードですが、ネット上でも聴くことが出来ます。

Bach Brandenburg Concerto No.2 in F major,BWV1047(Schuricht 1966)

「暑さ寒さも彼岸まで」というお彼岸も中日を過ぎて、いよいよ本格的に秋なのですが、読書の秋というものの、このところさっぱり本を読めていません。手を付けている本はいろいろあるのですが、要するにみなノンフィクションの硬いものばかりで、一気に読み終えるタイプのものでないのが理由でしょう。今、断続的ではありますがおもしろく読んでいるのは、鬼頭宏著『人口から読む日本の歴史』という講談社学術文庫です。これがなかなか面白い。時代別・地方別の人口の推移を推計した表など、文庫本のサイズではとても読めませんので、思い切り拡大コピーして眺めると、これがまた実に興味深い。

草思社文庫で渡辺尚志著『百姓たちの幕末維新』も、帯のコピーに「当時の日本人の8割を占めた百姓たちの、日々の暮らし、動乱への関わりを史料から描いた、まったく新しい幕末史」とありますが、これも出羽国村山地方の旧家の文書を取り上げて分析するなど、従来の視点とは一風異なる歴史書となっています。これも実に興味深い。それに中公新書の『荘園』が控えていますので、いやはや、「理系の歴史知らず」が背伸びして日本史に首を突っ込んでいるのですから、なかなか進まないのは当然なのかも。たぶん、生物・化学、医学などを専門としない人が、現代の免疫学の進歩をフォローしようとすると難儀するのと同じことなのでしょう。

年齢とともに視力だけでなく気力が減退すると言われますので、硬派の読書は、おそらく70代のこの十年がせいぜいなのかもしれません。そういえば母方の祖父の晩年は、「水戸黄門」をはじめとする時代劇の偉大なるワンパターンを好んでいたように記憶しています。晩年の亡父が、ヒロシマの入市被曝による原爆症の健康被害を嘆きながら、自分が体験した昭和史の真相を知ろうとさまざまな本を読んでいたのは、もしかすると稀有なケースだったのかもしれません。

草思社文庫で渡辺尚志著『百姓たちの幕末維新』も、帯のコピーに「当時の日本人の8割を占めた百姓たちの、日々の暮らし、動乱への関わりを史料から描いた、まったく新しい幕末史」とありますが、これも出羽国村山地方の旧家の文書を取り上げて分析するなど、従来の視点とは一風異なる歴史書となっています。これも実に興味深い。それに中公新書の『荘園』が控えていますので、いやはや、「理系の歴史知らず」が背伸びして日本史に首を突っ込んでいるのですから、なかなか進まないのは当然なのかも。たぶん、生物・化学、医学などを専門としない人が、現代の免疫学の進歩をフォローしようとすると難儀するのと同じことなのでしょう。

年齢とともに視力だけでなく気力が減退すると言われますので、硬派の読書は、おそらく70代のこの十年がせいぜいなのかもしれません。そういえば母方の祖父の晩年は、「水戸黄門」をはじめとする時代劇の偉大なるワンパターンを好んでいたように記憶しています。晩年の亡父が、ヒロシマの入市被曝による原爆症の健康被害を嘆きながら、自分が体験した昭和史の真相を知ろうとさまざまな本を読んでいたのは、もしかすると稀有なケースだったのかもしれません。

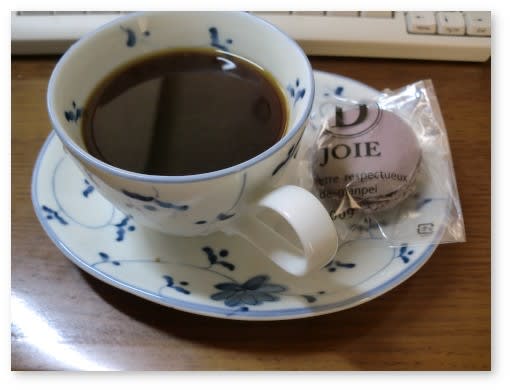

台風15号の影響なのか、昨日から雨降り模様のお天気です。こんな休日は農作業もできず、ゆっくり休養に限ります。これまでも、コーヒーのお供にいくつかの甘味をいただきましたので、いくつかご紹介。まずは、山形の佐藤屋のお菓子、「空ノムコウ」。これは昨年の夏に知ったお菓子(*1)ですが、今年も楽しみました。

それから、これは写真だけで製品名の記録がないけれど、オレンジマーマレード風の味でした。

昨日、コーヒーのお供にしたのはこれ。東京・成城風月堂の「砧だより」。これも暑い日に冷やしておくと美味しい。

豆は普通にスーパーで買ってくる袋入り UCC のブレンドですが、妻が若い頃に買ったという年季の入ったコーヒーメーカーで抽出したブラックコーヒーを飲みながら、ゆったりと甘味を楽しむのは、まさに自由な時間という感じがします。

(*1): お盆の朝のコーヒーと甘味〜佐藤屋「空ノムコウ」〜「電網郊外散歩道」2021年8月

それから、これは写真だけで製品名の記録がないけれど、オレンジマーマレード風の味でした。

昨日、コーヒーのお供にしたのはこれ。東京・成城風月堂の「砧だより」。これも暑い日に冷やしておくと美味しい。

豆は普通にスーパーで買ってくる袋入り UCC のブレンドですが、妻が若い頃に買ったという年季の入ったコーヒーメーカーで抽出したブラックコーヒーを飲みながら、ゆったりと甘味を楽しむのは、まさに自由な時間という感じがします。

(*1): お盆の朝のコーヒーと甘味〜佐藤屋「空ノムコウ」〜「電網郊外散歩道」2021年8月

過日、非常勤の職場に出荷できないキズものの川中島白桃を提供したらたいへん喜ばれましたが、若い米国人の同僚に説明するときに、そういえば「果樹園」を英語で何というのだろう?と疑問に思いましたので、聞くは一時の恥とばかりに質問してみました。

そうしたら、「orchard」だと教えてくれました。many trees だそうですから間違いありません。そうか、オーチャードか。サクランボ果樹園なら cherry orchard だし、桃の果樹園なら peach orchard ということになります。私はさしずめ fruit farmer だな(^o^)/

What do you say "Kajuen" in English?

そうしたら、「orchard」だと教えてくれました。many trees だそうですから間違いありません。そうか、オーチャードか。サクランボ果樹園なら cherry orchard だし、桃の果樹園なら peach orchard ということになります。私はさしずめ fruit farmer だな(^o^)/

私の場合、大学卒業後に関東某県に就職し、20代の終わり頃に故郷にUターンしました。Uターンの決意をするタイミングとしては、わりに早い方だったと思います。このタイミングについて、若いうちに戻る場合とある程度の年配になってからの場合と、それぞれに得失というか、事情が異なってくるようです。

私の場合は、同郷の妻がUターンに積極的だったために早いうちに準備を始め、1年半〜2年くらいでなんとか帰郷することができましたが、私の方の個人的な動機として、郷里に山形交響楽団が存在しその演奏に接するという楽しみがあったことが挙げられます。関東在住といえど、当時オーケストラの生演奏に接するには何時間も電車に乗って東京に出かけ、また何時間もかけて電車で帰ってくるのがなかなか大変だという現実がありました。地理的な条件もありますが、Uターンしたおかげでオーケストラの定期演奏会に通い、また団員を中心に開催される様々な演奏会なども楽しむことができ、関東在住の当時よりもずっと内容のある音楽生活を送ることができているように感じます。

一方で、以前シルバー人材センターにサクランボ果樹園の剪定枝集めをお願いした際に協力してくれた人が、実は東京の某出版社に勤務していた人で、退職後に奥さんの染色の仕事?趣味?のために当地に住まいを選んでIターンしたようなケースもあります。子供も手を離れ、親の介護の心配もないという自由度の高い境遇だったようで、ある意味、うらやましい自由さでしたが、そろそろ退職が見えてきた年齢のときに、奥さんと相談して計画をしていたのだそうで、決断まで数年かけて検討したそうでした。

- 若い頃のUターン 既婚の場合でも、配偶者も子どもも若いので、適応力がある。経済的にもそれほど大幅な給料ダウンではないので、まだ我慢できる。郷里の家族もまだ若く、また保育施設なども待機はごく少なく、子育てなどで協力を得やすい。

- 中年の頃のUターン 家族はそれぞれの交際や生活の基盤を持っており、子どもの学校の問題や、郷里の家族の介護とか一人暮らしとか切実な現実があり、Uターンの賛同・協力を得るのが困難な場合がある。経済的にも大幅な給与水準の差があるケースも少なくないし、人間関係も新たに作っていくことになる。

私の場合は、同郷の妻がUターンに積極的だったために早いうちに準備を始め、1年半〜2年くらいでなんとか帰郷することができましたが、私の方の個人的な動機として、郷里に山形交響楽団が存在しその演奏に接するという楽しみがあったことが挙げられます。関東在住といえど、当時オーケストラの生演奏に接するには何時間も電車に乗って東京に出かけ、また何時間もかけて電車で帰ってくるのがなかなか大変だという現実がありました。地理的な条件もありますが、Uターンしたおかげでオーケストラの定期演奏会に通い、また団員を中心に開催される様々な演奏会なども楽しむことができ、関東在住の当時よりもずっと内容のある音楽生活を送ることができているように感じます。

一方で、以前シルバー人材センターにサクランボ果樹園の剪定枝集めをお願いした際に協力してくれた人が、実は東京の某出版社に勤務していた人で、退職後に奥さんの染色の仕事?趣味?のために当地に住まいを選んでIターンしたようなケースもあります。子供も手を離れ、親の介護の心配もないという自由度の高い境遇だったようで、ある意味、うらやましい自由さでしたが、そろそろ退職が見えてきた年齢のときに、奥さんと相談して計画をしていたのだそうで、決断まで数年かけて検討したそうでした。

昨日の続きです。

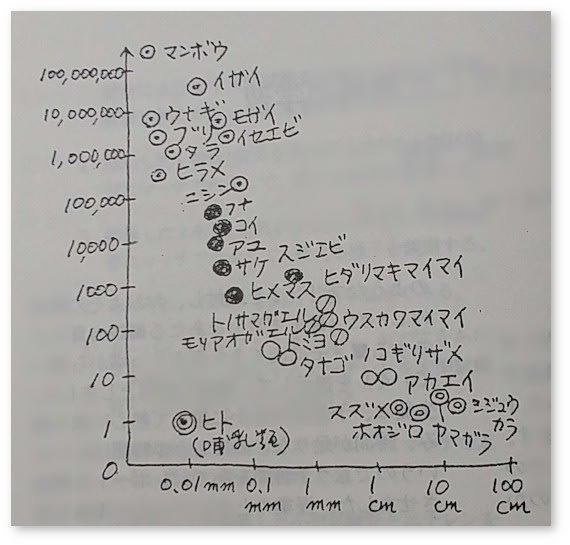

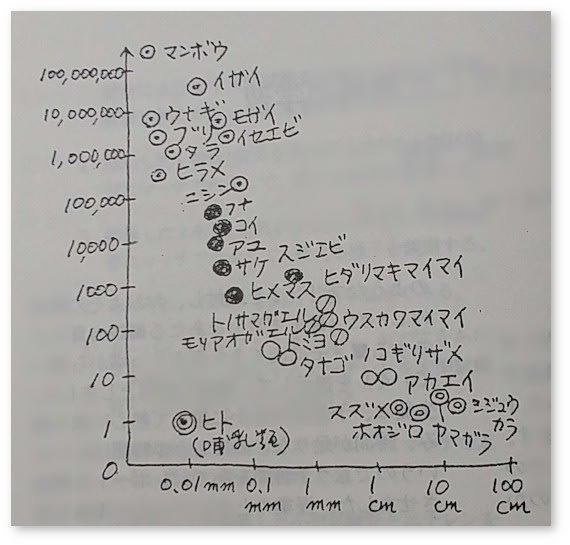

動物の産卵数と卵径をグラフにしてみると、いくつかの傾向が浮かび上がります。

これらを総合して、次のように結論づけました。

自分でも納得できるものでしたし、集めた多くのデータを総合する形での結論でしたので、自信もありました。残念ながらレポートは返還されず、評価を知ることはできませんでしたが、今でも思い出すことができるということは、かなり影響を受けた課題だったということでしょう。もしかしたら、「与えられたテーマ(魚類)の範囲を勝手に広げて答えているので減点」などということがあったのかもしれませんが、ほぼ半世紀を経た今、学生に考えさせるという点で「与えられた問題が優れていた」ということを感じます。たぶん、インターネットが普及した現代では、中高生でも自分なりに調べ考えることはできるはず。易しいけれど本質的な「問い」の持つ力かもしれません。

動物の産卵数と卵径をグラフにしてみると、いくつかの傾向が浮かび上がります。

- 海産魚類では、小さい卵を多く産むことで、食物連鎖による捕食から生き残る確率を高めているものが多い。ただし、海藻に産み付けるなど産卵場所を限定することで、産卵数を抑えているものもある。

- これに対し、サケ類のように産卵場所を淡水である河川に求め、栄養の多い大ぶりの卵を産むことで稚魚の運動能力が高まり、生き残る確率を高めているものもある。

- 河川に生育する淡水魚類でも、フナやコイなどと比べて営巣行動を行うトミヨ(トゲウオの一種)やカラスガイの体内に産卵するタナゴなどは、卵や稚魚を保護することで大きめの卵を少なく産みながら絶滅を免れているのだろう。

- 海産魚類でもアカエイやノコギリザメなどの軟骨魚類は卵胎生なので、大卵少産となっているが、これも稚魚の保護という点で共通と考えられる。

- トノサマガエルやモリアオガエルなどの両生類は、全体の中では中卵中産の部類で、ゼリー状の粘膜により卵が孵化し幼生が泳ぎ出すまで保護するが、窒素代謝の産物を排泄する際に多くの水を必要とすることから、水の環境から離れることができない。

- 爬虫類、鳥類に関しては、窒素代謝の産物を水に不溶な尿酸の形で卵殻内に蓄積するため、陸上に産卵することができる。このため、より多くの栄養を蓄えておける大卵少産の方向に進んだ。

- 哺乳類は、排卵後に母体内で成長するため、卵が栄養を蓄えたり排泄物を希釈あるいは蓄積する必要がない。このため、魚類から両生類、爬虫類、鳥類に見られる「小卵多産〜大卵少産」の分布から大きく外れ、小卵少産を実現した。

- 同じ鳥類でも、人間社会との距離が近いスズメが比較的大きめの卵を少なめに産むなど営巣場所の影響が見られたり、集団で社会生活を営むなど幼生の保護行動が発達している場合も、同様の傾向が見られる。

これらを総合して、次のように結論づけました。

動物の産卵数は、小卵多産と大卵少産とを種の基本的な生き残り戦略としながら、産卵場所を海から淡水、陸上へと変化させたり、卵や幼生の保護行動を発達させる形で適応している。この背景には、窒素代謝の最終産物をアンモニアから尿素あるいは尿酸へと変化させるなどの生化学的な進化が関わっている。

自分でも納得できるものでしたし、集めた多くのデータを総合する形での結論でしたので、自信もありました。残念ながらレポートは返還されず、評価を知ることはできませんでしたが、今でも思い出すことができるということは、かなり影響を受けた課題だったということでしょう。もしかしたら、「与えられたテーマ(魚類)の範囲を勝手に広げて答えているので減点」などということがあったのかもしれませんが、ほぼ半世紀を経た今、学生に考えさせるという点で「与えられた問題が優れていた」ということを感じます。たぶん、インターネットが普及した現代では、中高生でも自分なりに調べ考えることはできるはず。易しいけれど本質的な「問い」の持つ力かもしれません。

学生時代の課題レポートで、自分としては良い出来だったと思うものがあります。たしか、理学部の教職科目で「理科教育法」を担当していた髙橋金三郎先生の講義だったと思いますが、たしか「マンボウは1億個の卵を産むと言われ、ニシンは数万個の、タナゴは数百個の卵を産む。同じ魚類なのに、この違いをどう説明するか。」というような内容だったと思います。先生には、自分は化学専攻で生物専攻ではないとかそういった言い訳は通用せず、General Science として考えてみなさい、という趣旨だったと思います。

自分としては、卵の大きさが問題になるだろうし、海産か淡水産か産卵の場所も関係するだろうから、それらの関連を調べる必要があるだろうが、ただ魚類だけを調べても進化の観点が欠けていることになり、他の動物も同じように調べてみることが必要だろう、というわけで、動物の産卵数と卵径と生態的な特徴を表にまとめていきました。

参考になったのは、理科年表と伊藤嘉昭『比較生態学』など何冊かの書籍、それに保育社の図鑑全集の「鳥」でした。特に魚類のデータは比較的多かったのですが、両生類についてはカエルとサンショウウオの、爬虫類については蛇類のデータがありました。鳥類の産卵数と卵径については図鑑の解説ページにデータが掲載されており、有益でした。

で、この結果をグラフに表すことにし、縦軸には産卵数を、横軸には卵径(mm)をとってプロットすることとしたのですが、あまりにも桁が違いすぎるので、それぞれの対数を取り、縦軸には産卵数の対数、横軸には卵径(mm)の対数に基づいてプロットしてみました。

このグラフは、後に紹介のために簡略化したものですが、問題はこの結果をどうレポートにまとめるかです。ここで、考察の内容が問われるというわけです。

(続く)

自分としては、卵の大きさが問題になるだろうし、海産か淡水産か産卵の場所も関係するだろうから、それらの関連を調べる必要があるだろうが、ただ魚類だけを調べても進化の観点が欠けていることになり、他の動物も同じように調べてみることが必要だろう、というわけで、動物の産卵数と卵径と生態的な特徴を表にまとめていきました。

参考になったのは、理科年表と伊藤嘉昭『比較生態学』など何冊かの書籍、それに保育社の図鑑全集の「鳥」でした。特に魚類のデータは比較的多かったのですが、両生類についてはカエルとサンショウウオの、爬虫類については蛇類のデータがありました。鳥類の産卵数と卵径については図鑑の解説ページにデータが掲載されており、有益でした。

で、この結果をグラフに表すことにし、縦軸には産卵数を、横軸には卵径(mm)をとってプロットすることとしたのですが、あまりにも桁が違いすぎるので、それぞれの対数を取り、縦軸には産卵数の対数、横軸には卵径(mm)の対数に基づいてプロットしてみました。

このグラフは、後に紹介のために簡略化したものですが、問題はこの結果をどうレポートにまとめるかです。ここで、考察の内容が問われるというわけです。

(続く)

サクランボの収穫作業も大詰めを迎えているこの時期に、ほっと一息入れられるのは、早朝の時間だけです。今日は河北町の老舗菓子店「まん平」、改装して「D.joie」となったお店のマカロンでコーヒーを。先日、従妹がサクランボの発送を頼みに来宅の際、お土産にいただいたものです。このマカロンもなかなか美味しい。

コーヒーも小麦粉もバターも軒並み値上げしている中、どこの菓子店も大変だと思いますが、味を守りつつなんとか乗り切ってほしいものだと思います。

コーヒーも小麦粉もバターも軒並み値上げしている中、どこの菓子店も大変だと思いますが、味を守りつつなんとか乗り切ってほしいものだと思います。

今日は日曜日、本当は山響こと山形交響楽団の第301回定期演奏会の予定でしたが、残念ながらサクランボ「佐藤錦」の収穫作業がまだ終わらず、明日まで延長となりました。昨年の大不作に反し、今年は例年並み、いえいえ、平年をかなり上回る作況となっているようです。懸念した長雨にもたたられず、収穫作業が順調に進んだのはありがたいけれど、山響定期に行けないのは残念無念(ToT)。一瞬、雇人のリーダーに任せて出かけようかとも思いましたが、それって某観光遊覧船の経営者と同じじゃないかと思い返し、断念することといたしました。たしかに、暑さと連日の疲労のために脚立から転倒骨折などという事態は常に起こりうる危険です。そのような緊急時に雇い主が道楽で出かけていましたとは言えません。これは仕方がないでしょう。

幸い、第301回定期のチケットはすでに完売とのこと。であれば、私が欠席しても楽団の経営上はなんら影響がないはず。せいぜい当ブログの演奏会レポートが欠番になるくらいかも。残念記念に、東京と大阪で演奏される「さくらんぼコンサート」(*2)と同じ曲目となっているプログラムを記録しておきましょう。

木島由美子さんは山形在住の作曲家で、以前にも山響と山形舞子による「紅藍物語」を聴き、「眼福、耳福」と喜んだ記憶(*1)があります。今回はどんな作品か、注目していた演奏会でした。また、神尾真由子さんのヴァイオリンで「スペイン交響曲」というのも楽しみでしたし、バルトークのいわゆる「オケ・コン」〜「オーケストラのための協奏曲」は、飯森範親さんが常任指揮者に就任した際に取り組んだ演奏会が鮮烈に記憶に残ります。再び山響の「オケコン」が聴けると、これもまた楽しみにしていた演奏会…いやいや、これ以上は愚痴になりましょう。

とにかく、まずは豊作を喜び、今日もまた無事に収穫作業が終わることを祈りたいと思います。

(*1): 眼福、耳福。〜山響と山形舞子による「紅藍物語」〜「電網郊外散歩道」2010年7月

(*2): 6月22日:さくらんぼコンサート東京公演2022、6月23日:さくらんぼコンサート大阪公演2022

幸い、第301回定期のチケットはすでに完売とのこと。であれば、私が欠席しても楽団の経営上はなんら影響がないはず。せいぜい当ブログの演奏会レポートが欠番になるくらいかも。残念記念に、東京と大阪で演奏される「さくらんぼコンサート」(*2)と同じ曲目となっているプログラムを記録しておきましょう。

- 木島由美子:風薫(ふうか) 〜山寺にて〜 ※山響創立50周年記念委嘱作品

- ラロ:スペイン交響曲 神尾真由子(Vn)

- バルトーク:管弦楽のための協奏曲 BB 123

阪 哲朗 指揮、山形交響楽団

木島由美子さんは山形在住の作曲家で、以前にも山響と山形舞子による「紅藍物語」を聴き、「眼福、耳福」と喜んだ記憶(*1)があります。今回はどんな作品か、注目していた演奏会でした。また、神尾真由子さんのヴァイオリンで「スペイン交響曲」というのも楽しみでしたし、バルトークのいわゆる「オケ・コン」〜「オーケストラのための協奏曲」は、飯森範親さんが常任指揮者に就任した際に取り組んだ演奏会が鮮烈に記憶に残ります。再び山響の「オケコン」が聴けると、これもまた楽しみにしていた演奏会…いやいや、これ以上は愚痴になりましょう。

とにかく、まずは豊作を喜び、今日もまた無事に収穫作業が終わることを祈りたいと思います。

(*1): 眼福、耳福。〜山響と山形舞子による「紅藍物語」〜「電網郊外散歩道」2010年7月

(*2): 6月22日:さくらんぼコンサート東京公演2022、6月23日:さくらんぼコンサート大阪公演2022

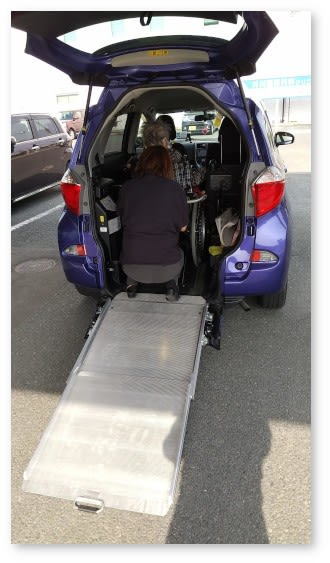

過日の北海道の遊覧船事故については、その後の続報に接するにつけても、驚き呆れることが多いです。先日、老母の通院のために車イス・タクシーを依頼したとき、あらためて感じましたが、タクシーには1台1台に無線が備えられているのですね。もちろんこれはお客さんからの依頼を効率的に配車するためのものでしょうが、過日の遊覧船では無線が使えず、携帯電話で代用していたというのですから、タクシーより劣る設備状況だったわけです。

もし万が一、タクシーが故障したとしても、陸上ですから外に出て退避できるでしょうし、無線で迎えに来てもらうこともできます。ところが某遊覧船では、万が一の場合に備えた連絡通信のための設備が使えない上に、場所が海の上ですから安全に退避することすらできません。「起こる可能性のあることは起こる」「起こってほしくない事態は、最悪のタイミングで起こる」というマーフィーの法則を知らなかったのだろうなあ。やっぱり呆れるしかありません。一時ブームとなった「規制緩和」「民間の手法と活力で」物事を進めるという言説は、こういう経営者やコンサルタントのあり方を見るとき、どうも懐疑的にならざるをえません。

もし万が一、タクシーが故障したとしても、陸上ですから外に出て退避できるでしょうし、無線で迎えに来てもらうこともできます。ところが某遊覧船では、万が一の場合に備えた連絡通信のための設備が使えない上に、場所が海の上ですから安全に退避することすらできません。「起こる可能性のあることは起こる」「起こってほしくない事態は、最悪のタイミングで起こる」というマーフィーの法則を知らなかったのだろうなあ。やっぱり呆れるしかありません。一時ブームとなった「規制緩和」「民間の手法と活力で」物事を進めるという言説は、こういう経営者やコンサルタントのあり方を見るとき、どうも懐疑的にならざるをえません。

よく晴れた土曜日、農協に電話で確認したところ、すでにサクランボシーズンの特別態勢に入っているとのことで、土曜日も休まず集荷を行っているとのことでした。ずいぶん風が強いけれど、せっかくの好天を無駄にしたくないので、妻と二人で早生種「紅さやか」の収穫と選果作業に従事。労働力が二人分ということで、出荷数量(箱数)もちょうど二倍になりました。前日の出荷分も「特秀」の最高評価。ありがたい。

【業務連絡】 受付期間:6月5日(日)〜6月13日(月)

昨年まで、我が家のサクランボ「佐藤錦」や桃「川中島白桃」をお申し込みいただいている皆様、人手の見通しがつきましたので、今年も下記の要領でサクランボ「佐藤錦」の産直を実施いたします。

昨年から採用した農協に出荷するときと同型のパッケージを用いて、

■200gフードパック×8個入り1箱(1.6kg) 4,000円、送料別

■200gフードパック×4個入り1箱(0.8kg) 2,400円、送料別

となります。差し支えなければ、どうぞお申し込みください。

その際は、例によって

送り先:郵便番号、住所、氏名、電話番号、数量

差出人:郵便番号、住所、氏名、電話番号

を当方の @nifty のメールアドレスにお知らせください。

(念のため、受け取り不可能な日がある場合はお知らせください。)

なお、発送はクロネコ便で6月中下旬を予定しています。

【業務連絡】 受付期間:6月5日(日)〜6月13日(月)

昨年まで、我が家のサクランボ「佐藤錦」や桃「川中島白桃」をお申し込みいただいている皆様、人手の見通しがつきましたので、今年も下記の要領でサクランボ「佐藤錦」の産直を実施いたします。

昨年から採用した農協に出荷するときと同型のパッケージを用いて、

■200gフードパック×8個入り1箱(1.6kg) 4,000円、送料別

■200gフードパック×4個入り1箱(0.8kg) 2,400円、送料別

となります。差し支えなければ、どうぞお申し込みください。

その際は、例によって

送り先:郵便番号、住所、氏名、電話番号、数量

差出人:郵便番号、住所、氏名、電話番号

を当方の @nifty のメールアドレスにお知らせください。

(念のため、受け取り不可能な日がある場合はお知らせください。)

なお、発送はクロネコ便で6月中下旬を予定しています。

先日、職場の若い人と話をしていて、「退職した皆さんは毎日が日曜日みたいなものでうらやましい」と言われました。そこで、「毎日が日曜日だと、何もすることがないと困ってしまうので、半日くらい仕事して半日ゆっくりできる土曜日が毎日だといいなあ」と言ったら、くだんの若い人はキョトンとして、「毎日が土曜日でも日曜日でも、同じではないか」と言います。そうか、今の若い人たちは、最初から土曜日は休みで、半日出勤する「半ドン」なんて言葉は知らないんだ、ということに思い至りました。

考えてみれば、週のうち何日かは非常勤で半日ほど出勤し、残りの日は半日だけ畑で働き、しかも残りの半日は休むか生活上の雑事を片付けている今の生活は、ほぼ「毎日が土曜日」の生活に近いのかもしれません。毎日が日曜日の生活を「サンデー毎日」と言うならば毎日が土曜日の生活は「サタデー毎日」とでも言うのでしょうか、60代の後半はまだ体力もあり、それでも良かったように思いますが、徐々に「サタデー時々」に移行し、やがては「サンデー毎日」に移行するのがよろしいのでしょう。

◯

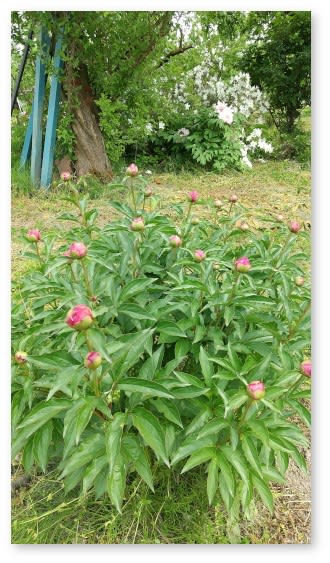

本日は非常勤の勤務なし。サクランボのカイガラムシ対策重点防除期間となっていますので、早朝から防除作業に従事します。したがって、本日の投稿は予約投稿です。なお、写真はつぼみが目立ってきてもうすぐ咲きそうな赤い芍薬です。

考えてみれば、週のうち何日かは非常勤で半日ほど出勤し、残りの日は半日だけ畑で働き、しかも残りの半日は休むか生活上の雑事を片付けている今の生活は、ほぼ「毎日が土曜日」の生活に近いのかもしれません。毎日が日曜日の生活を「サンデー毎日」と言うならば毎日が土曜日の生活は「サタデー毎日」とでも言うのでしょうか、60代の後半はまだ体力もあり、それでも良かったように思いますが、徐々に「サタデー時々」に移行し、やがては「サンデー毎日」に移行するのがよろしいのでしょう。

◯

本日は非常勤の勤務なし。サクランボのカイガラムシ対策重点防除期間となっていますので、早朝から防除作業に従事します。したがって、本日の投稿は予約投稿です。なお、写真はつぼみが目立ってきてもうすぐ咲きそうな赤い芍薬です。