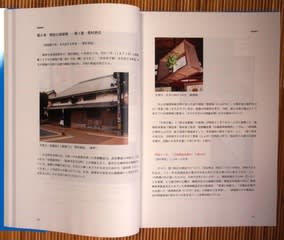

写真①:架け替え工事が始まった「天神橋」(「新川」上流から写す。右は廃業した割烹旅館・旧「魚正」)

=福津市津屋崎天神町で、2011年11月28日午後3時10分撮影

津屋崎・「天神橋」の架け替え工事始まる

3月まで「新川」に架かる往還は通行禁止に

――福津市天神町

福津市津屋崎天神町の往還の「新川」に架かる「天神橋」の架け替え工事が、11月28日から本格的に始まりました=写真①=。

「天神橋」は旧津屋崎町時代の昭和28年(1953年)5月28日、改修工事が完成。私が8歳の津屋崎小学校3年生の時です。8月の誕生日で9歳になる3か月前でした。「天神橋」の「新川」下流の町道「津屋崎海岸線」に「新天橋」が完成したのが、同39年(1964年)です。「津屋崎海岸線」は都市計画道路として整備され、同42年(1967年)に県道渡―津屋崎線(通称・海岸道路)に昇格しました。

「天神橋」の架け替え工事は、平成24年(2012年)3月下旬まで行われます。それまで同橋の往還は通行禁止で、「新川」下流の海岸道路(県道渡―津屋崎線)の「新天橋」を迂回しなければなりません=写真②=。

写真②:通りぬけできなくなった「天神橋」(向こう。右は廃業した旧「魚正」)

=福津市津屋崎天神町で、28日午後2時20分撮影

改修前の旧「天神橋」で私がカメラに収まった写真が、子供時代のアルバムに貼ってあります=写真③=。改修工事が完成した昭和28年より前で、私が津屋崎町宮司の「聖愛幼稚園」園児時代の夏に撮影したようです。左手に花火を持った私の左に次姉艶子が、右に長姉冨美子(7月他界)が浴衣姿で写っています。橋の上で涼みながら、花火遊びを楽しんだひとこまを、だれかが撮ってくれたようです。

写真③:旧「天神橋」で次姉艶子(左端)と長姉冨美子に挟まれて写った私

=私の子供時代のアルバムから

さて、架け替えられる新しい「天神橋」は、どんな形に生まれかわるのでしょうか。デザインが、気になります。