写真①:道路脇のガードレールが取り外され、葦原に搬入された土砂と重機

=福津市渡池尻で、2011年7月6日撮影

葦原に土砂道造成

5年連続のオオヨシキリの渡来地

重機で工事始まる

福津市渡池尻にある水路の葦原で7月6日、道路脇のガードレールが取り外されて重機が置かれ、土砂が搬入されているのに気付きました=写真①=。

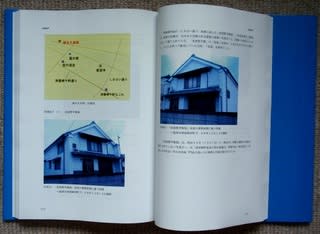

葦原のすぐ東側の県道502号線「塩浜口交差点」から見ると、搬入された土砂が道路から左の「津屋崎干潟」方向に葦原へ帯状に伸びています=写真②=。

写真②:搬入された土砂が道路から左の「津屋崎干潟」方向に帯状に伸びた葦原

=福津市の県道502号線「塩浜口交差点」で、7月6日撮影

8日、現場はさらに土砂が搬入され、葦原が狭まっていました=写真③=。

写真③:搬入された土砂で狭まった葦原

=福津市渡池尻で、7月8日撮影

この葦原は、鳥獣保護法により野生鳥獣の狩猟が禁止されている福岡県指定「津屋崎干潟鳥獣保護区」内にあり、5-8月に日本で繁殖する夏鳥・オオヨシキリ(ヒタキ科)が07年5月12日に渡来、翌13日は「ギョギョシ、ギョギョシ」と大きな声で囀っていました=写真④=。

写真④:水辺の葦原に飛来した夏鳥・オオヨシキリ

=福津市渡池尻で、07年5月13日午後3時10分撮影

この葦原では、08年5月4日と09年5月5日も、オオヨシキリの飛来を確認。10年6月10日朝も、葦原そばの木の枝に止まり、大きく口を開いて囀る姿を撮影しています=写真⑤=。11年も、5月16日から6月15日まで鳴き声や姿を確認していました。

写真⑤:葦原そばの木の枝でテリトリーを宣言するオオヨシキリ

=福津市津屋崎塩浜で、2010年6月10日午前6時5分撮影

「津屋崎干潟」は、渡半島に抱かれた細長い入り江で、同市浜の町の津屋崎漁港から北へ広がり、地元では〝内海(うちうみ)〟と呼ばれています。波静かで、小魚や貝、ゴカイなど野鳥の餌も豊富で、カモ類やサギ類など多くの野鳥が飛来。環境省から「絶滅危惧(きぐ)ⅠA類」に指定されているクロツラヘラサギ(トキ科)の越冬地で、国際保護ネットワーク(事務局・香港)から国際観測点の一つに登録されています。06年11月15日、干潟約48㌶と周辺陸地約15㌶の計約63㌶が「津屋崎干潟鳥獣保護区」に福岡県からに指定されました。指定期間は10年で、問題がなければ更新されます。

福岡県は06年11月、「津屋崎干潟」の西側を走る道路脇に「鳥獣保護区」と表示した赤い標識=写真⑥=と「津屋崎干潟鳥獣保護区」の地図入り案内板=写真⑦=を立てました。

写真⑥:道路脇に立てられている福岡県「鳥獣保護区」の赤い標識(右)と地図入り案内板

=福津市渡で、06年11月16日撮影

写真⑦:「津屋崎干潟鳥獣保護区」を地図入りで表示した案内板

=福津市渡で、06年11月16日撮影

土砂搬入が始まった渡池尻の水路の葦原は、「津屋崎干潟鳥獣保護区」の最北部にある公有地で、鳥獣保護法でも埋め立てなどの規制はできないようです。ただ、葦原のすぐ南側の水路はクロツラヘラサギのえさ場や休息地にもなっており、土砂搬入がどの辺まで進められるのか、野生鳥獣保護の自然環境に影響が及ばないか、注目されます。