写真①:平成25年4月に改築オープンした佐賀県の「武雄市図書館」

=2013年4月29日撮影

・連載エッセー『一木一草』

第22回:2013.11.23

津屋崎庁舎見学・意見聴取会

津屋崎庁舎について三用途での活用を要望

「津屋崎図書館」「海洋・歴史文化館」「ボランティアセンター」新設を

福岡県福津市が福間・津屋崎庁舎に組織を分散して配置している分庁方式を改め、全ての部署を福間庁舎へ集約する問題で11月23日、「津屋崎庁舎見学・意見聴取会」を開催。私も津屋崎地区在住の市民として、楽しみの晩酌を後回しにして参加しました。

この日午後5時から行われた津屋崎庁舎(鉄骨造り3階建て延べ約3,800平方㍍。昭和62年建築)=写真②=の見学では、市民10人余りが市行政経営企画課職員の案内で1,2,3階の庁舎を一巡り。このあと、意見聴取会が3階の会議室で行われました。

私は、庁舎統合後の津屋崎庁舎の活用について、(1)佐賀県の「武雄市図書館」のようにレンタル販売店大手チェーン「TSUTAYA(ツタヤ)」を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)を指定管理者とする「津屋崎図書館」を新設していただきたい(2)「海洋・歴史文化館」(仮称)を建設してほしい(3)「ボランティアセンター」の開設――の三つの用途での活用を要望し、意見書を小山達生市長に手渡しました。

福津市は、「津屋崎庁舎再生整備計画策定審議会」の委員8人を市都市計画審議会や津屋崎地区郷づくり推進協議会などから選んでおり、25日に1回目の審議会を開き、市民から提出された意見をもとに同整備計画案の答申を市長に得て、2014年3月に整備計画を決定したいとしています。

写真②:旧福間町との合併後も旧津屋崎町内で行政窓口として使われている福津市・「津屋崎庁舎」

◆私の意見書の全文は、以下の通りです。

私は福津市津屋崎2丁目に住む吉村勝利と申します。生まれも育ちも津屋崎です。

平成7年(1995年)、全国紙の新聞社の鹿児島支局長から山口総局長に転任する際、鹿児島県知事から県のPRなどを目的に制定した「薩摩大使」を委嘱され、以来、山口総局長に転任後も俳優の高橋英樹さんやAKB48の柏木由紀さんら全国に4百人いる「薩摩大使」の一人として、森伊蔵を始め薩摩焼酎の美味しさや霧島温泉など鹿児島の観光PRを続けております。

山口総局長に転任以降と編集局次長に就任した7年間は、山口県の宇部、山口市など6市で、また福岡県の甘木、前原、宗像、福津の4市で、地元自治体などの地域おこしに新聞社が貢献するイベントの「移動支局」を企画、町興しシンポジュウムや特産品販売などを展開、多数の市民に来場いただき、〝編集局の事業部長〟と称されました。

新聞社を定年退職後は、平成19年(2007年)に町興しのボランティア団体として創立された「津屋崎千軒 海とまちなみの会」の会長として、観光ボランティアガイドを7年間続けています。平成24年(2012年)3月からは津屋崎千軒通りに観光ガイド拠点事務所の「貝寄せ館」を市民の募金協力によって開設し、飛び込みの観光客にも対応できる常駐ガイドとして活動しています。また、津屋崎の歴史と自然のガイド本、『津屋崎学』を刊行し、福津市の郷育講座で「津屋崎千軒の卯建と鏝絵の町家巡り」の講師を務め、福津市の宝というべき歴史・文化遺産や自然の素晴らしさをPRしております。

以上の経験から、庁舎統合後の津屋崎庁舎の活用について、次の三つの用途での活用を要望します。

(1)カルチュア・コンビニエンス・クラブを指定管理者とする「津屋崎図書館」の新設

(2)「海洋・歴史文化館」の建設

(3)「ボランティアセンター」の開設

以下、その理由を具体的に述べます。

(1)佐賀県の「武雄市図書館」のようにレンタル販売店大手チェーン「TSUTAYA(ツタヤ)」を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)を指定管理者とする「津屋崎図書館」を新設していただきたい。

その理由を述べます。

平成25年4月に改築オープンした佐賀県の「武雄市図書館」を4月29日に訪ねましたら、レンタル販売店大手チェーン「TSUTAYA(ツタヤ)」を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が指定管理者となっていて、CDやDVDの有料貸し出しコーナーやコーヒーチェーン店(スタバ)が併設されていました。蔵書数20万冊で、年中無休、午前9時ー午後9時の開館で、5月1日には来館者が10万人を突破し、半年間で来館者を前年同期の約2倍に増やしたうえ、指定管理料も年間1億1千万円で、旧館時代の運営費の約1割減の成果を挙げているということです。

山口県周南市も、2018年度の開業を目指している新JR徳山駅ビル内の2,3階に設ける図書館の運営について、CCCと連携することで合意したと、11月18日に発表しました。しかも、市内にある既存の図書館は従来通り市が運営するとしています。さらに、宮城県多賀城市でもCCCとの運営委託に向けた検討が進んでいます。

津屋崎庁舎跡地にも、武雄市図書館のようにカルチュア・コンビニエンス・クラブを指定管理者とする津屋崎図書館を新設することは、旧津屋崎町民にとって合併前からの悲願であった図書館建設の実現です。福間地区にある現在の福津市立図書館は従来通り市が運営し、津屋崎図書館はカルチュア・コンビニエンス・クラブが指定管理者となるため市職員の増員も要りません。福津市文化会館では現在、コンサートや講演会の後に語らう喫茶コーナーもなく利用者に不評ですが、津屋崎図書館に併設されたコーヒーチェーン店のカフェで楽しめます。また、津屋崎庁舎は国道495号線の「宮ノ元」交差点に近く、「道の駅むなかた」や宗像大社へ往来する観光客の立ち寄り、休憩、お茶飲み施設としても利用が予想されます。

(2)「海洋・歴史文化館」(仮称)を建設してほしいと思います。

その理由を述べます。

宗像市では本庁舎や国・県の行政施設や大型店などがあり、政治・経済の中心となっている旧市地域に対し、合併した旧玄海町地区に古文書、歴史関係書籍を集積した宗像市立図書館深田分館を併設した歴史博物館「海の道むなかた館」を建設、「宗像・沖ノ島と関連遺産群」のガイダンス資料を展示し、ボランティアガイドも常駐させ、観光客の来館も増えています。近くに建設した「道の駅むなかた」とともに地区の賑わい拠点施設として成功しており、地域振興の見地からバランスが保たれた開発が進められており、津屋崎地区の振興・開発施設の在り方に大いに参考になるケースです。

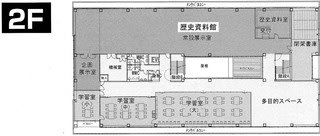

津屋崎地区は「世界遺産」暫定リストに記載の津屋崎古墳群や、宮地嶽神社、津屋崎千軒、勝浦・白石浜・津屋崎浜・宮地浜の海水浴場を抱えており、カブトガニやアカウミガメを始め絶滅危惧種の宝庫ともいえる豊かな自然環境で知られています。福津市の文化・歴史・観光の中心地として整備するのがふさわしい地域と思われます。平成23年1月に福津市が行った庁舎統合に関する住民意向調査では、統合後の空き庁舎の活用方法について、「図書館」「歴史資料館」「美術館」としての活用を望む回答が寄せられています。以上の点から、津屋崎庁舎には福間地区の畦町宿場跡、舎利蔵自然林なども含め、福津市全域の自然と歴史、文化・民族資料を収蔵展示、ギャラリーも設けた海洋・歴史文化博物館として学芸員を配置し、「海洋・歴史文化館」を建設してほしいと思います。管理運営は、カルチュア・コンビニエンス・クラブを指定管理者とし、「津屋崎図書館」と一体となった年中無休の便利な施設としてほしい。

(3)「ボランティアセンター」の開設を要望します。

その理由を述べます。

現在、福津市中央にある「ボランティアハウスふくま」は、二階建ての借家を利用しており、すぐそばに駐車場もなく不便ですが、津屋崎庁舎跡に「ボランティアセンター」を開設して収容すれば家賃はゼロのうえ駐車場にも困らないため、経費節減と利便性向上のメリットが大きいと思われます。「ボランティアセンター」には、市民の会合、イベントスペースも設け、観光ボランティアガイドが常駐できる活動拠点としても活用、観光バスの発着、中継地になるよう再生整備することを提案します。

▼結論

公共施設のあり方について最も重要な点は、無理・無駄・ムラなく質量ともに充実した市民サービスが提供されることです。第二に、市全体の施設行政、地域振興の見地からバランスが保たれているといえるかです。そして第三には、行政・市民・利用者にとって大きな魅力のある施設化が推進されているかが重要です。

以上の観点から、福津市が全ての部署を福間庁舎へ集約する庁舎統合について考えますと、(1)カルチュア・コンビニエンス・クラブを指定管理者とする「津屋崎図書館」の新設(2)「海洋・歴史文化館」の建設(3)「ボランティアセンター」の開設――の三つの用途での活用を要望します。

事業者・行政・利用者にとっても大きな魅力のある複合施設化の推進を図るのが、津屋崎庁舎の「公共施設のあり方」として望ましく、津屋崎庁舎跡に整備する「津屋崎図書館」と「海洋・歴史文化館」、「ボランティアセンター」の三つを核とする複合施設は、地域経済の浮揚、賑わい拠点としても期待できると考えられるので、ぜひとも実現させていただきたい。

">

">