2021年10月7日 午後10時45分 関東で震度5強 の地震がありました。

東京で震度5を超える地震が観測されたのは 2011年3月11日の「東北地方太平洋沖地震」以来10年ぶりだそうです。

いつ起こるか分からない首都直下型地震発生にビビりまくっています。

食料や水、カセット・ガスなど生活用品はもちろん準備しています。

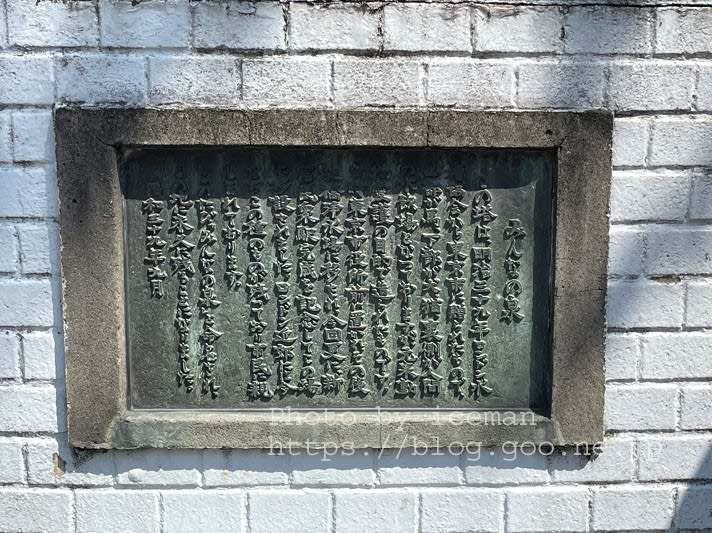

停電の際には「生活用水」を確保するため12Vバッテリーから交流100V電源を得る装置「DC→AC インバーター」で井戸ポンプを稼働させようと用意してあります。

*車載バッテリーなど直流電源から交流電源を得るのが「インバーター」で、交流電源から直流電源に変換するのが「コンバーター」です。

「備えあれば憂いなし」とはいいます。

しかしデバイスを用意しただけで実際に稼働させていなければ有事の際に慌てることになりそうです。

10月7日の地震に触発され「実際に回してみなければ(井戸ポンプ)…」と実証実験を行うことにしました。

まず…パッケージを開け本体を取り出します。(今まで買っただけで出していなかった…)

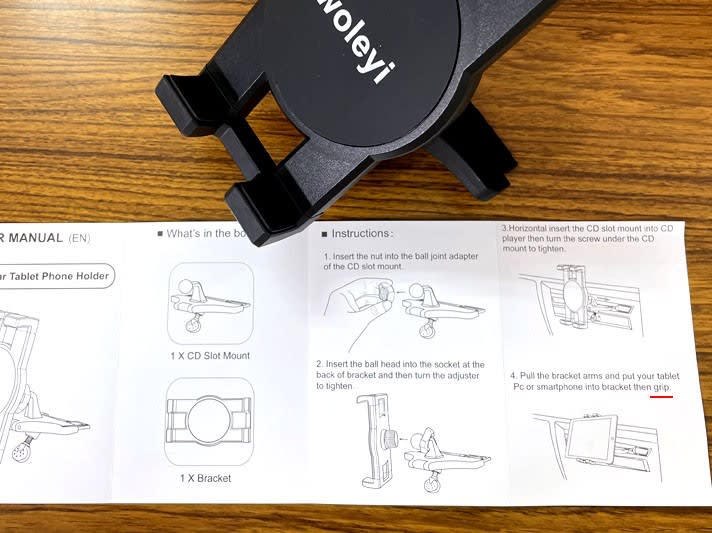

本体に同梱されているパーツ?です。

日本語取説、ヒューズやケーブルなどです。

早速、ハチ君のバッテリーに繋いでみます。

左のインジケーターはバッテリーの入力電圧を示しています…13.4V と表示されています。

右は出力電圧を示しています…113V と表示されています。

疑い深いオジサンは装置の表示を100%は信用せず、テスターで出力電圧を計ってみました。

今どき珍しいアナログ・テスターを愛用しています。

一応、115Vくらいの読みになります。

本当は「正弦波」なのかもチェックしたいところですが…さすがに「オシロスコープ」の持ち合わせは無いので諦めます。

パッケージには「Pure Sine wave」って書いてありますし…それを信じましょう。

写真赤矢印は周波数切り替えスイッチです。

左に倒すと50Hz となります。

関東と関西(富士川を境として)では交流の周波数が異なります。

電気の勉強の初歩で教わる作法ですが、日本にようやく電力が普及する黎明期、外国の技術協力を仰いだ日本ですが、関東はドイツから発電機(50Hz)を輸入します。

関西ではアメリカから発電機(60Hz)を輸入しました。

当時、電力が全国的なネットワークとして発展した際の周波数の違いが産業に与える影響までは想像できなかったのでしょうね。

こうして日本には50Hz地域と60Hz地域が形成されてしまいました。

こうした長期的な読みの浅さは鉄道の世界でも見られます。

新橋⇔横浜を結んだ日本の鉄道の第一歩、技術協力、敷設資材などのほとんどをイギリスから輸入しました。

なので本州の鉄道は当時最先端の鉄道技術をもつイギリスの影響が反映されています。

また、九州鉄道は「ドイツ人技師ヘルマン・ルムシュッテル」の技術指導により造られました。

北海道鉄道は 手宮(小樽市)から幌内(三笠市)に敷設された「官営幌内鉄道(のちの手宮線)」を始祖とします。

この鉄道の敷設にはアメリカ人技師ジョセフ・U・クロフォードが指導に当たりました。

小樽市総合博物館正面入り口にはクロフォードの銅像が建てられています。

北海道(アメリカ)、本州(イギリス)、九州(ドイツ)とその鉄道の開発に関わった国々の特徴が今も残されていて興味深いです。

さて…井戸ポンプの電源を家庭用コンセントからインバーターの電源につなぎます。

果たしてポンプは稼働してくれるのでしょうか?

結果は写真のように…

井戸水は出るのですが(ポンプは廻っている)…比較するとバッテリー電源の方は見るからに「勢い」がありません。

なぜなのでしょう?

インバーターの出力が弱いのか?

なんとなくインバーターの過電流抑止装置が介入しているみたいにもみえます。

バッテリー電源の容量が貧弱なのか?

通常の「クルマ用スターター・バッテリー」ではなく「マリン用ディープサイクル・バッテリー」にしてみようか?

そもそも地震災害が起こった場合、果たして地下水の水脈が影響を受け、地下水自体が渇水してしまわないか…

自宅が倒壊し住む場所も頼みの綱のハチ君の電源も使えない…

など、不安材料は山積です。

「東北地方太平洋沖地震」についての様々な知見を読みましたが「どんなに準備をしていてもこれで十分ということはなかった」「現実の災害には想定外の様々な危機が次々と襲い掛かる」ということでした。

そして「何もしないのはもっと危機だ」ということです。

今回はちょっとイマイチの課題と改善の余地を残しました。

考えなくては…

東京で震度5を超える地震が観測されたのは 2011年3月11日の「東北地方太平洋沖地震」以来10年ぶりだそうです。

いつ起こるか分からない首都直下型地震発生にビビりまくっています。

食料や水、カセット・ガスなど生活用品はもちろん準備しています。

停電の際には「生活用水」を確保するため12Vバッテリーから交流100V電源を得る装置「DC→AC インバーター」で井戸ポンプを稼働させようと用意してあります。

*車載バッテリーなど直流電源から交流電源を得るのが「インバーター」で、交流電源から直流電源に変換するのが「コンバーター」です。

「備えあれば憂いなし」とはいいます。

しかしデバイスを用意しただけで実際に稼働させていなければ有事の際に慌てることになりそうです。

10月7日の地震に触発され「実際に回してみなければ(井戸ポンプ)…」と実証実験を行うことにしました。

まず…パッケージを開け本体を取り出します。(今まで買っただけで出していなかった…)

本体に同梱されているパーツ?です。

日本語取説、ヒューズやケーブルなどです。

早速、ハチ君のバッテリーに繋いでみます。

左のインジケーターはバッテリーの入力電圧を示しています…13.4V と表示されています。

右は出力電圧を示しています…113V と表示されています。

疑い深いオジサンは装置の表示を100%は信用せず、テスターで出力電圧を計ってみました。

今どき珍しいアナログ・テスターを愛用しています。

一応、115Vくらいの読みになります。

本当は「正弦波」なのかもチェックしたいところですが…さすがに「オシロスコープ」の持ち合わせは無いので諦めます。

パッケージには「Pure Sine wave」って書いてありますし…それを信じましょう。

写真赤矢印は周波数切り替えスイッチです。

左に倒すと50Hz となります。

関東と関西(富士川を境として)では交流の周波数が異なります。

電気の勉強の初歩で教わる作法ですが、日本にようやく電力が普及する黎明期、外国の技術協力を仰いだ日本ですが、関東はドイツから発電機(50Hz)を輸入します。

関西ではアメリカから発電機(60Hz)を輸入しました。

当時、電力が全国的なネットワークとして発展した際の周波数の違いが産業に与える影響までは想像できなかったのでしょうね。

こうして日本には50Hz地域と60Hz地域が形成されてしまいました。

こうした長期的な読みの浅さは鉄道の世界でも見られます。

新橋⇔横浜を結んだ日本の鉄道の第一歩、技術協力、敷設資材などのほとんどをイギリスから輸入しました。

なので本州の鉄道は当時最先端の鉄道技術をもつイギリスの影響が反映されています。

また、九州鉄道は「ドイツ人技師ヘルマン・ルムシュッテル」の技術指導により造られました。

北海道鉄道は 手宮(小樽市)から幌内(三笠市)に敷設された「官営幌内鉄道(のちの手宮線)」を始祖とします。

この鉄道の敷設にはアメリカ人技師ジョセフ・U・クロフォードが指導に当たりました。

小樽市総合博物館正面入り口にはクロフォードの銅像が建てられています。

北海道(アメリカ)、本州(イギリス)、九州(ドイツ)とその鉄道の開発に関わった国々の特徴が今も残されていて興味深いです。

さて…井戸ポンプの電源を家庭用コンセントからインバーターの電源につなぎます。

果たしてポンプは稼働してくれるのでしょうか?

結果は写真のように…

井戸水は出るのですが(ポンプは廻っている)…比較するとバッテリー電源の方は見るからに「勢い」がありません。

なぜなのでしょう?

インバーターの出力が弱いのか?

なんとなくインバーターの過電流抑止装置が介入しているみたいにもみえます。

バッテリー電源の容量が貧弱なのか?

通常の「クルマ用スターター・バッテリー」ではなく「マリン用ディープサイクル・バッテリー」にしてみようか?

そもそも地震災害が起こった場合、果たして地下水の水脈が影響を受け、地下水自体が渇水してしまわないか…

自宅が倒壊し住む場所も頼みの綱のハチ君の電源も使えない…

など、不安材料は山積です。

「東北地方太平洋沖地震」についての様々な知見を読みましたが「どんなに準備をしていてもこれで十分ということはなかった」「現実の災害には想定外の様々な危機が次々と襲い掛かる」ということでした。

そして「何もしないのはもっと危機だ」ということです。

今回はちょっとイマイチの課題と改善の余地を残しました。

考えなくては…