(この記事は、当ブログ管理人が

レイバーネット日本に発表した原稿をそのまま掲載しています。)

単独機の事故としては世界最悪の520人が犠牲となった1985年8月のJAL123便墜落事故から29年が経過した。月日の流れの速さを改めて感じるが、私の脳裏に焼き付いたあのむごたらしい酷暑の夏の記憶は今なお決して薄れることはない。「御巣鷹の尾根」は今なお私、そして安全問題研究会の原点だ。

ところで、今年の8.12はいつもの年と少しばかり違った。フジテレビ系列の全国放送として、特別番組「8.12日航機墜落30回目の夏~生存者が今明かす“32分間の闘い”ボイスレコーダーの“新たな声”」が放送されたからだ。

この番組の放送は8月10日の産経新聞で予告された。フジサンケイグループ内での「自画自賛的番組宣伝」であろうと自戒を込めつつも、その大々的な予告ぶりに、多くの人がいまだ謎に満ちたこの事故の「真相究明」に対するいくばくかの期待を抱いてこの番組を見たようだ。運輸省航空事故調査委員会(事故調、現在の運輸安全委員会の前身)が発表した「後部圧力隔壁崩壊説」に一度も納得できたことがない私ももちろんこの番組には注目していた。

だが同時に私は、事故というより「事件」と呼ぶほうが適切かもしれない「御巣鷹の真相」は、おそらくこの番組でも明かされることはないだろうと思っていた。なにより30年近い歳月は短いようで長い。当時を知る関係者も少なくなり、遺族ですら高齢化で険しい御巣鷹の尾根への慰霊登山を断念する人が毎年増え続ける現実がある。今頃になって新事実が飛び出すくらいなら、とっくの昔に出ていて不思議はないし、圧力隔壁崩壊説に疑問を抱く人なんて日本全国に今なお数万人単位で存在する。

ミサイル撃墜説、自衛隊「無人標的機」衝突説を初めとして、この間、ありとあらゆる言説が流されてきた。この事故のことを卒業論文のテーマにしようと考えた学生が教授に相談したところ「君の命が危ない。悪いことは言わないからやめなさい」と言われた、またある大物政治家が「私が首相になったらすべての真相を明らかにする」と漏らし、そのために政権中枢から遠ざけられた、など事故から数年は事実とも嘘ともつかない風説も乱れ飛んだ。だが、そのどれもが決定的な証拠を欠いたまま、事故原因に納得できない人たちが独自の真相究明を今なお続けようとしているのが、この事故の特異なところなのだ。

そんなモヤモヤ感が払拭できないまま、歳月の流れによってそろそろ真相究明をあきらめざるを得ないのかと思っていた矢先のことだけに、この番組の大々的な予告はいやでも目を引く。私は「この事故に関して今さら怖いものなどあるか。何が来ても驚かないから、来るなら来い」と思いながら、放送開始を待った。

●事故調追随の「肩透かし」

だが、2時間半にも及んだ番組の感想を一言でいうなら「とんだ肩透かし」だった。たった4人の生還組のひとり、吉崎博子さんの証言を掘り起こしたことは評価するが、救出活動に従事した人たちの人間ドラマに仕立てるのが目的の番組だったというほかなく、事故当時、焦点となっていた点はものの見事に言及されなかった。

たとえば異常事態が発生した1985年8月12日18時24分35秒頃の「ドーン」という異常音の後のボイスレコーダーの会話内容はどう聞こえるか。急減圧はあったのか。事故現場の特定になぜ一晩もかかったのか。乗客を救助しようと米軍が事故現場上空に到着し、降下準備まで整えながら「日本政府が米軍の救援を拒否し、帰還命令が下された」とする米空軍アントヌッチ中尉(当時)の米軍準機関紙”Stars and Stripes”(星条旗)における証言は事実なのか…等々。

こうした点にひとつでも肉薄できるなら、この番組は評価に値すると思っていたが、私を含め「事故調報告否定派」の人々が最も知りたかったこれらの論点を意図的に無視し、あろうことか、米国の音声分析会社まで持ち出した挙句に「原因は事故調報告通り圧力隔壁崩壊」というのだ。どう考えても、事故調報告への異論、疑問が依然として収まらない日本社会の現実に業を煮やした「誰か」が圧力隔壁崩壊説の正しさを宣伝するために仕組んだ番組としか思えない。見終わった後、私は思わず脱力してしまった。

テレビ番組としてのインパクト、衝撃という意味では、事故20年後の2005年に放送されたTBS「ボイスレコーダー~残された声の記録~ジャンボ機墜落20年目の真実」に遠く及ばなかった。これと前後して、運輸省・事故調、日本航空がひた隠しにしていたボイスレコーダーが何者かの手によって流出したとのうわさが流れていたが、この番組ではボイスレコーダーの生音声が流れることによって流出が事実であることが裏付けられた。

同時に、事故直後、「どーんといこうや」という機長の発言が記載されたボイスレコーダーの筆記録が事故調によって公表されて以降、「投げやりな態度で乗客を死に至らしめた」として社会的に糾弾されていた乗務員に対する社会的評価が180度変わった。墜落の最後の瞬間まで懸命に着陸を目指そうとしていた乗務員の奮闘が生音声によって明らかになり、慰霊登山で遺族から怒鳴られることがあった高浜機長の連れ合いが「生音声放送後は感謝されるようになった」と述懐していたことが印象に残っている。

私自身は、操縦席が機体の先頭に位置している以上、事故が起これば真っ先に死ぬことになる乗務員が、乗客を救う以前の問題として、自分の命を捨てるような真似をするはずがないと信じていたから、「投げやりな態度で乗客を死に至らしめた」との批判に対しては、そんなことがあるはずがないと疑問を抱いていた。

結果的に、ボイスレコーダーの生音声が流出したからといって、「加害者」であるはずの乗務員の遺族も「被害者」であるはずの乗客の遺族も誰も困らなかった。むしろ事故を起こした会社を手を携えて追及できる契機にさえなった。

日航乗員組合の組合員で、同社の航空機関士(当時)だった芹沢直史氏は、事故の真相究明に取り組んでいたジャーナリスト角田四郎氏に対しこのように答えている。「過去、日航では自社機事故の後、返還されたボイス・レコーダーは必ず乗務員に公開され、その一部は訓練に供されています」「通常なら〔事故原因の〕調査中にボイス・レコーダーを聴かされ解読する手伝いをすることさえあったのに、今回は一切ノータッチです。組合からも再三、公開を要求してきましたが、今だ応じていません」(注1)。

それでは、この事故に限ってボイスレコーダーはなぜ公開されず隠されたのか。別の言い方をすれば、ボイスレコーダーの生音声が流されることによって「困る」のは誰か。その点こそが事故原因のカギを握るといえる。

●小規模の減圧はあったが急減圧はなかった

明らかにしてほしかった論点がいくつかある。その最大のものが、18時24分35秒頃に「ドーン、ドーン」という異常音が響き、警報が鳴動を始めた直後、ボイスレコーダーに記録された高浜正巳機長の声がどのように聞こえるかだ。事故調が発表したこの部分の筆記録は、1985年8月27日の第1次中間報告では「何かわかったの」だったのが、翌86年6月3日の「聴聞会報告」では「なんか・・・・」になり、87年6月の最終報告では「なんか爆発したぞ」になるなど二転三転している。

事故調が航空工学の「専門家」を揃えながらこの程度の解析もできないという事実に驚かされた。後に、「なんか爆発したぞ」との筆記録の記載に対し、疑問の声が上がり始めた。この時点では、123便はまだ「スコーク77」(いわゆる非常事態)も宣言しておらず、この時点で「ドーン」音がなぜ「爆発」とわかるのか、というもっともな疑問だった。2005年のTBS「ボイスレコーダー~残された声の記録」による生音声の放送で、この部分が「なんかわかったの」であることがはっきりした。インターネット上に流出した生音声を拾って私は何度も聞き直したが、「なんか爆発したぞ」に聞こえたことは一度もない。

事故直後、事故調委員の間で、また「圧力隔壁崩壊説」に批判的な有識者の間で最も鋭い論点になったのがこの部分の聞こえ方だった。「初めに爆発が起こって圧力隔壁が壊れ、続いて垂直尾翼が崩壊。与圧(注2)がなくなって急減圧が起きた」という事故調の描いたストーリー通りであるためには、この部分はどうしても「爆発したぞ」でなければならなかった。

この部分に触れなかった時点で、私は「今回の番組はダメだな」と確信したが、その通りだった。生音声における高浜機長の声が実際には「爆発したぞ」でなく「なんかわかったの」にしか聞こえなかったからこそ、ボイスレコーダーは隠されなければならなかったのだ。

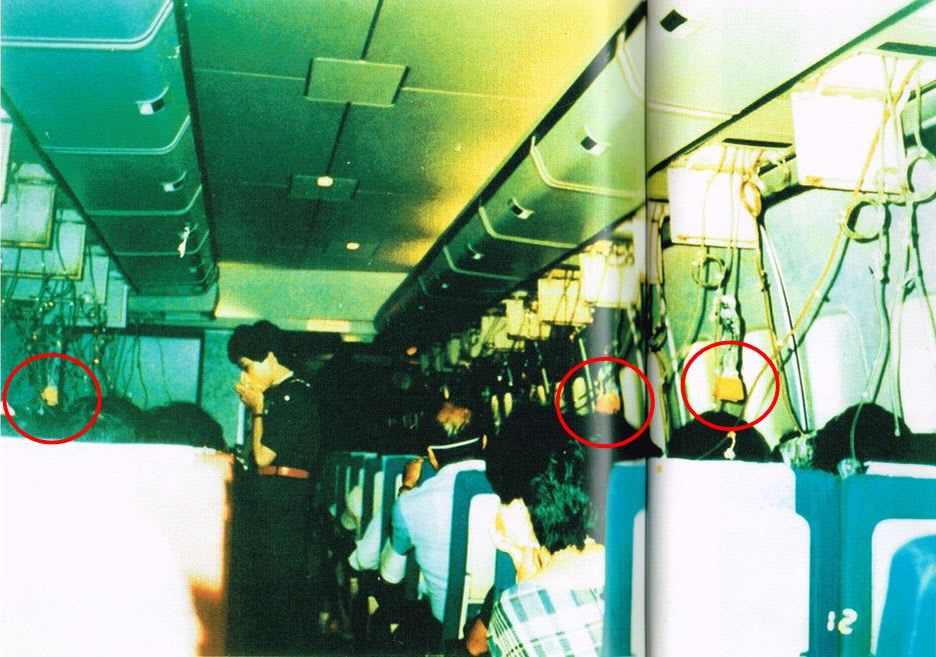

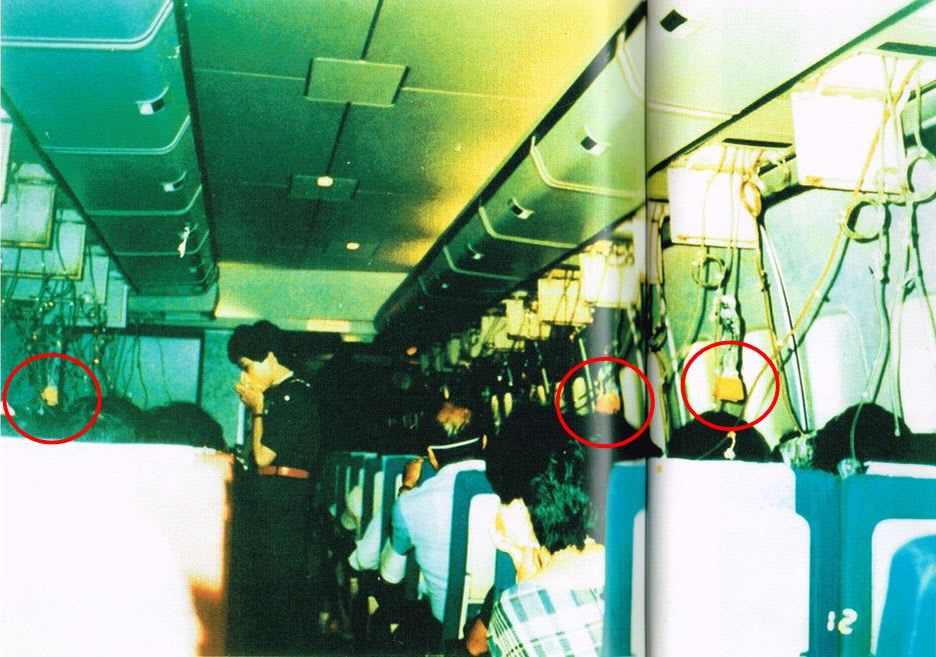

圧力隔壁崩壊説が間違っていることを、私は、これまでに接したいくつもの証拠を挙げて証明することができる。そのひとつが下の写真だ。遺族の小川領一さんが公表したもので、撮影は事故で亡くなった父の哲さん(当時41歳)。この写真を掲載している「御巣鷹の謎を追う」(米田憲司著、宝島社、2005年)では領一さんによる写真の公表日時を「85年10月13日」としているのに対し、前述のジャーナリスト角田四郎氏の著書「疑惑 JAL123便墜落事故 このままでは520柱は瞑れない」(早稲田出版、1993年)では「事故の5年後に公表」としているなど、情報に混乱も見られるが、そのこと自体は写真の信頼性に傷をつけるものではないから、ご紹介する。

この写真で注目すべき点は、なんといっても酸素マスクを着用していない乗客がいることだ。この日の123便は満席で、キャンセル待ちも回って来ず、搭乗をあきらめた人も多かったから、使われていない酸素マスクの座席に「主」がいなかったわけではない。

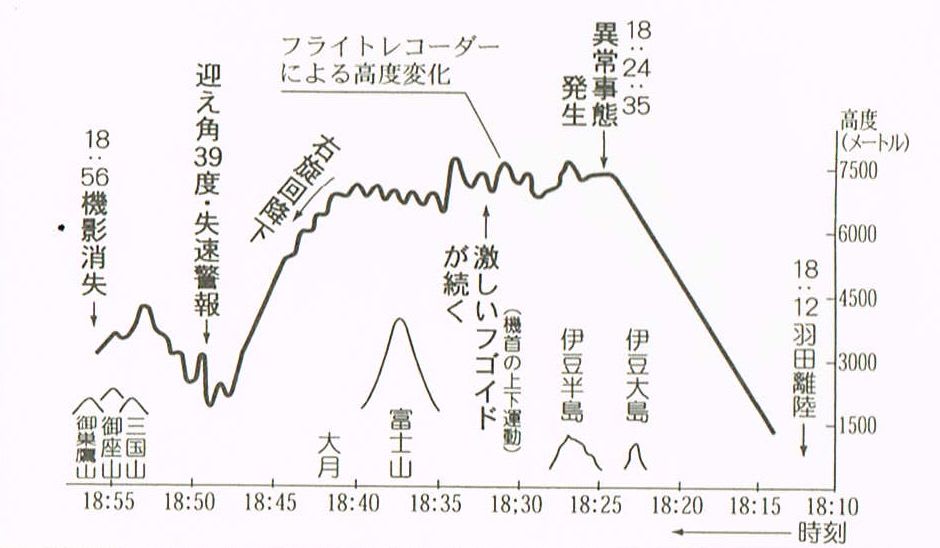

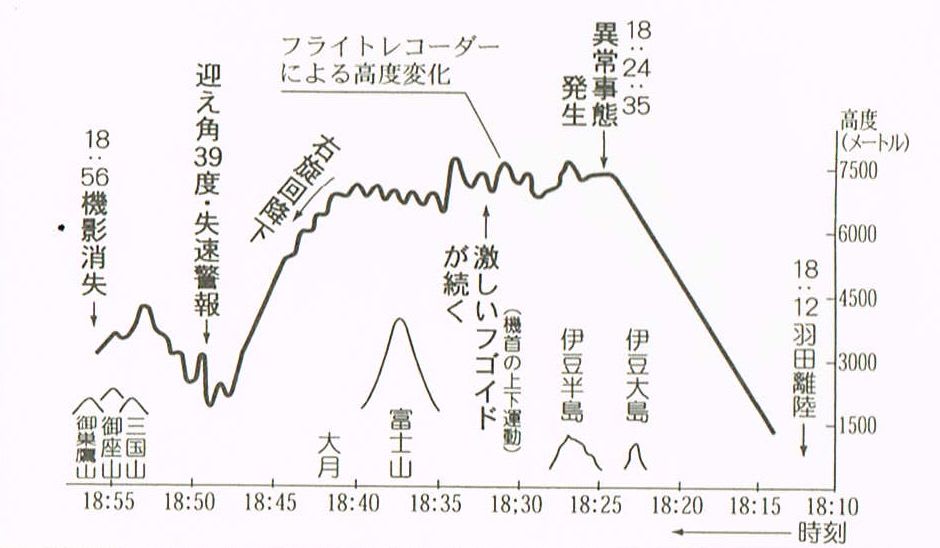

この写真が撮影された時間、123便は少なくとも高度6000メートル以上を飛行していた。123便の高度変化は下の図の通りである(事故調発表のデータを基にしており、これも「御巣鷹の謎を追う」に掲載されている)。

上空で、大気が存在するのは高度約10000メートルまでといわれる。私たちが生活している地上の気圧は、気象条件によっても変化するが概ね1000hPa(ヘクトパスカル)程度。高度1000メートル上るごとに気圧は約100hPaずつ減少するから、高度6000メートルより上を飛行しているこのときの123便の機外の気圧は約350~400hPa程度だ。富士山頂の約半分程度の気圧しかないことになる。こんな状態で、事故調報告通りに圧力隔壁が崩壊、垂直尾翼が機体から離脱して機体後部に大穴が開き、機内と機外の気圧が同じになるほどの急減圧が起きれば、まず酸素マスクなしで意識を保つことは無理だ。それなのに、123便の機内では乗務員はもとより一般乗客の中にさえ、酸素マスクを使用していない人が多くいるのがわかる(赤丸を付けたのが使われていない酸素マスク)。どうみても急減圧が起きている機内には見えない。

さらに、これほどの高度を飛行しているにもかかわらず、操縦席では機長、副操縦士、航空機関士のだれも酸素マスクをしていないし、急減圧発生の際は直ちに「デコンプレッション(急減圧)!」と乗務員が称呼しなければならないとされているにもかかわらず、ボイスレコーダーの生音声にはそのような声はなかった。

圧力隔壁説が正しいとした場合に、機内で乗員乗客が酸素マスクをつけなくてよいほどの状況と整合性をとれる説明をするためには、少なくとも123便が発表よりかなり低高度を飛行していなければならない。たとえば、高度が3000メートル程度であれば圧力隔壁が壊れ、機体に大穴が開いたとしても、急減圧は起こらずに済むであろうから、矛盾なく圧力隔壁説を事故原因とできるであろう。ただし、今度は事故調が発表している高度図がおかしいという話になり、やはり事故調報告は全く信用できなくなる。

私は、123便がこうした低高度を飛行していた可能性はほぼなかったと思っている。第一、発表された航路図によれば、123便は富士山のすぐ近くを飛行しており、これほどの低高度を飛行していたら、御巣鷹の尾根に到達する前にどこか他の山に激突していたであろう。そもそも低高度ほど気圧が大きいから空気抵抗も大きい。垂直尾翼を失い、油圧による操舵機能も失われていた123便がそのような大きな気圧に抗しながら飛行するのは困難を極めたはずである。操縦不能に陥りながら、墜落まで123便が30分以上も飛行を続けることができたのは、空気抵抗の少ない高高度だったからだと考えるのが自然である。それでは、急減圧は…? やはり「なかった」と判断せざるを得ない。

事故調が圧力隔壁説にこだわるのは、事故を起こした機体番号JA8119号機がこの前年、大阪空港で起こした「しりもち事故」と関連づけたかったからだろう。事故がボーイング社の設計ミスによるものとなれば、日米航空業界の威信に傷がつく。JA8119号機特有の問題であり、ボーイング社の設計ミスでないとなれば、日米航空業界を打撃から守ることができる。不可解な事故調の姿勢、そして「起きていた事実からは全く導き出すことができない」矛盾だらけの圧力隔壁説に対する事故調の異常なこだわりの背景に、やはりこうした「政治決着」の臭いを感じざるを得ないのである。

●それでもわかった「いくつかの新事実」

それでも、2時間半にわたったこの番組が全くの無駄だったわけではなく、いくつかの発見はあった。異常発生直後、羽田に帰ることを求めた123便は管制に対し右旋回を要求した。事故当時、「左旋回でUターンしていれば太平洋上に着水でき、もっと多くの生存者を残せたかもしれない。右旋回を要求したことが、迷走の果てに山に向かう原因となった」として乗務員を批判する論調があったが、今回の番組では、異常発生当時の気象データを基に、123便が飛行していた区域で南西から北東への風が吹いていたことを明らかにした。

事故以来、長い間私を支配してきた「右旋回要求の謎」がこれにより氷解した。東京から大阪に向かっていた123便は東から西へ飛行していた。南西から北東へ風が吹いている状況で123便が左旋回を選んだ場合、瞬間的にではあるが、旋回途中で南西からの逆風を正面に受けなければならなくなる。油圧を失い、操縦不能となった123便にとって、それは受け入れられない危険きわまる賭けを意味する。一方、右旋回なら南西からの追い風に乗れ、難なくUターンできると操縦席が考えたとしても不思議ではない。旅客機の操縦席には、風向風力の状況は表示されていたはずであり、私は、右旋回を要求した高浜機長以下、当時の操縦席の判断を支持する。

もうひとつ、123便に使用されていたボーイング747型機では、左右の主翼に2つずつ、計4つ付いているエンジンの出力を、各エンジンごとに個別にコントロールできると分かったことである。航空関係者は先刻承知であろうが、私を含め、こうした事情を知らない一般視聴者にこのことを明らかにした意味は大きい。ただ、今回の番組が、元パイロットを出演させたうえで「乗務員の手の癖により各エンジンの出力にばらつきが生まれたこと」を123便の迷走飛行の原因としていることには私は納得できない。

なぜか。123便は油圧を失い、方向舵は利かなかった。操縦桿も重くなり操作できない状況だった。この状況で、123便の3人の乗務員は、32分間も墜落を免れながら、「操縦不能」のはずの機体をある程度コントロールすることに成功している。発表されている航路図とボイスレコーダーの生音声を聴きながら私が独自に書き下ろした筆記録を突き合わせると、たとえば18時47分ごろ、「コントロールとれ右、ライトターン」「山にぶつかるぞ」という高浜機長の声の後、航路図は実際に右に変化しているし、その後、18時48分ごろには「レフトターン・・・レフトターン」という高浜機長の声の後、左旋回こそできなかったが、航路図ではそれまで続いていた右旋回が止まり、直進に変化している。

操縦桿が利かなくなり、「操縦不能」となっていたはずの機体をある程度、乗務員がコントロールできていたことは当時から知られていたが、どのようにして操縦席がそれを可能にしたのかにはこれまであまり言及されていなかった。4つのエンジンの出力を個別にコントロールできるとなれば、右旋回したいときは左側のエンジンの出力がより大きくなるようにし、左旋回の時はその逆にすれば、操縦桿が利かなくなってもある程度、機首を操縦席の望む方向に向けることができる。

123便は、不時着を想定して車輪を降ろした影響で空気抵抗が増し、18時40分ごろから急速な降下が始まっていた。この極限状況の中でも、乗務員が左右思う方向に機首を向けられた背景として、私は、操縦席が左右のエンジン出力差を利用して機体を操縦していたのだと確信を持った。実際、あの状況ではそれくらいしか方法がないし、航空機のプロである乗務員はその程度のことには当然想像が及ぶと思う。それを、「乗務員の手の癖により各エンジンの出力にばらつきが生まれたこと」が123便の迷走飛行の原因とはなんたる言い草だろうか。高浜機長以下、3名の乗務員を愚弄するものであり、私は、フジテレビのこの見解には撤回を求めたいと思っている。

たかが29年、されど29年。慰霊登山を続けていた遺族が高齢化のため引退し、子や孫の世代が慰霊登山を引き継ぐようになった。今年の御巣鷹には関越道バス事故の遺族なども登り、安全への誓いを新たにした。今年2月には、首都圏を襲った大雪の影響で、多数の墓標が倒壊し、日航社員が修復にあたった。8.12当日も、大雨の影響で登山道の脇の斜面が崩れ、一時通行止めになったが日航社員が応急処置をして復旧させた。「多くの人が命を散らさざるを得なかったこの場所を守りたい」というのが関係者の共通する思いだ。御巣鷹は今、安全を求める人たちの聖地となりつつある。日航社長も毎年、慰霊登山を続けている。そのことは評価するが、一方で日航ではこの1年間の整備ミスが16件に登り、御巣鷹事故以降では最大件数になったと報道されている。

安全意識を持つのはいいとして、それが掛け声だけになっていないか。経営陣と現場との意思疎通がうまくいっていないのではないか。それ以前に、安全のため、声を上げ行動していた165名の労働者の解雇をなぜ見直さないのか。来年はいよいよ御巣鷹から30年になる。遺族たちは「みんながまとまって法要ができるのは33回忌が最後ではないか」と危機感を募らせる。30年は確かに節目だが通過点であり、幕引きを許してはならない。なにより事故原因すら究明されていないのだ。真の原因が明らかになり、無残な最期を遂げざるを得なかった520柱が安らかに眠れる状況になるまで、御巣鷹をめぐる安全問題研究会の活動に終わりはない。

注1)「疑惑 JAL123便墜落事故 このままでは520柱は瞑れない」(角田四郎著、早稲田出版、1993年)

注2)気圧の低い高高度で、機内の気圧を地上と同程度に維持するシステムのこと。

(黒鉄好・2014年8月20日)