聴秋閣から坂を登ると期間限定公開の天授院(重要文化財)があります。

なんつーか、見学客が押し寄せててもう大変。

当日珍しく寝坊をしまして、(原因は前の晩にTBSのSPECつードラマを見て夜更かししちゃったから)予定より2時間遅れで出発したのが敗因です。ううっ。わかっていたのに。観光地は観光客が来る前に撤収!が基本なのにっ!!

せっかく限定公開なので、中に入ってみました!が。こちらも旧天瑞寺寿塔覆堂と同じく、中にはなにもないっ!!

天授院は鎌倉にある建長寺付近の心平寺(廃寺)跡にあった禅宗様の地蔵堂。江戸時代の慶安4(1651)年建築。地蔵堂としては異色の総黒漆塗り。民衆に親しまれたお堂だそうです。原三渓はここに原家の先祖を祀っていました。

大正5(1916)年に三渓園に移築。

どうも外側だけ引き取ったみたい。

見頃の楓が天授院の前にあるので次々観光客が押し寄せる。

/隣接して立っているのは月華殿。

/隣接して立っているのは月華殿。

月華殿は徳川家康次代の京都伏見城内にあった大名伺候の際の控え所の建物。慶長8(1603)年建築。

おまけ。 /金毛窟。

/金毛窟。

三渓作の一畳台目の茶室。大正7(1918)年建築。月華殿に隣接してます。上の画像の左手前が金毛窟で右奥が月華殿です。

さて、本日年賀状出しました。遅くなりましたがごめんなさい。

…現在絶賛発熱中です。実家で1、5度気力で熱を下げて戻ったんですよ。昨日はおうちで大人しく~。してて37度台まで下がってたから、せめて松の内に返事出さないと~と頑張ったら失敗した。現在38度台で高温安定中です。

くそぉおお~。市販の風邪薬で飲めるの少ないのに~。ってなことでまたまた葛根湯にお世話になってます。でもこれって風邪の魅き始めならともかく、数日後でも効果あるんですかね??

あ~。も~ぼ~っとする。くらくら。あちこち痛いし…。

みなさんも注意です。関東はマズいことに寒くて空気が乾燥中です。

とりあえずエチケットとして常時マスクはつけてるけどね。これ顔が蒸れますね。熱出てると!花粉症との違いを発見!!

何遍打ち間違いしてるんや自分。も。だめだめ。

なんつーか、見学客が押し寄せててもう大変。

当日珍しく寝坊をしまして、(原因は前の晩にTBSのSPECつードラマを見て夜更かししちゃったから)予定より2時間遅れで出発したのが敗因です。ううっ。わかっていたのに。観光地は観光客が来る前に撤収!が基本なのにっ!!

せっかく限定公開なので、中に入ってみました!が。こちらも旧天瑞寺寿塔覆堂と同じく、中にはなにもないっ!!

天授院は鎌倉にある建長寺付近の心平寺(廃寺)跡にあった禅宗様の地蔵堂。江戸時代の慶安4(1651)年建築。地蔵堂としては異色の総黒漆塗り。民衆に親しまれたお堂だそうです。原三渓はここに原家の先祖を祀っていました。

大正5(1916)年に三渓園に移築。

どうも外側だけ引き取ったみたい。

見頃の楓が天授院の前にあるので次々観光客が押し寄せる。

/隣接して立っているのは月華殿。

/隣接して立っているのは月華殿。月華殿は徳川家康次代の京都伏見城内にあった大名伺候の際の控え所の建物。慶長8(1603)年建築。

おまけ。

/金毛窟。

/金毛窟。三渓作の一畳台目の茶室。大正7(1918)年建築。月華殿に隣接してます。上の画像の左手前が金毛窟で右奥が月華殿です。

さて、本日年賀状出しました。遅くなりましたがごめんなさい。

…現在絶賛発熱中です。実家で1、5度気力で熱を下げて戻ったんですよ。昨日はおうちで大人しく~。してて37度台まで下がってたから、せめて松の内に返事出さないと~と頑張ったら失敗した。現在38度台で高温安定中です。

くそぉおお~。市販の風邪薬で飲めるの少ないのに~。ってなことでまたまた葛根湯にお世話になってます。でもこれって風邪の魅き始めならともかく、数日後でも効果あるんですかね??

あ~。も~ぼ~っとする。くらくら。あちこち痛いし…。

みなさんも注意です。関東はマズいことに寒くて空気が乾燥中です。

とりあえずエチケットとして常時マスクはつけてるけどね。これ顔が蒸れますね。熱出てると!花粉症との違いを発見!!

何遍打ち間違いしてるんや自分。も。だめだめ。

目をひくのはコレ。日米和親条約調印の地と石球に彫られています。

目をひくのはコレ。日米和親条約調印の地と石球に彫られています。 わかりにくいのですが、画像の奥に昔のマンホールが埋まってて上から見れるんですよ。

わかりにくいのですが、画像の奥に昔のマンホールが埋まってて上から見れるんですよ。 時計塔。

時計塔。

玄関入ってすぐの場所。

玄関入ってすぐの場所。

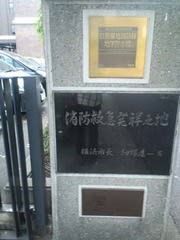

横浜地方検察所にある「電信創業の地」の碑。

横浜地方検察所にある「電信創業の地」の碑。 電話交換創始の地

電話交換創始の地 ホテル発祥の地

ホテル発祥の地

地図1

地図1

地図3

地図3 地図5

地図5

地図7

地図7

地図8 階段飾り窓

地図8 階段飾り窓

。と機嫌良く写真を撮ってたら、

。と機嫌良く写真を撮ってたら、