あまりの好天 にじっとしている

にじっとしている のはもったいなさ過ぎるので、2週間ぶりに上野に出かけてきました。

のはもったいなさ過ぎるので、2週間ぶりに上野に出かけてきました。

当初の目論見では、最寄り駅のホームに掲げられているポスター が電車の窓から目の前

が電車の窓から目の前 に見えていた、

に見えていた、

特別展「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」を観るつもりだったのですが、東寺展は6月2日までやっている一方、特別展「両陛下と文化交流―日本美を伝える―」(後期)の方は4月29日まで だというので、きょうは「両陛下と文化交流」展(後期)だけを観てきました。

だというので、きょうは「両陛下と文化交流」展(後期)だけを観てきました。

どちらもトーハクでやっているのだから、両方観ちゃえば? となって当然ですが、あいにく、トーハク「メンバーズプレミアムパス」の特別展観覧券 を1枚

を1枚 しか持っていかなかったもので…

しか持っていかなかったもので…

また、「両陛下と文化交流」展は、前期展を3月17日に観てきたんですが、この展覧会は、前期(3月15日~31日)と後期(4月2日~29日)とで展示の大部分が入れ替わる ものですから、前期展を観たら、裏を返さねば

ものですから、前期展を観たら、裏を返さねば という事情もありました。

という事情もありました。

さて、「両陛下と文化交流」展は、平成最後の記念、ではなく、「御即位30年記念」の展覧会で、

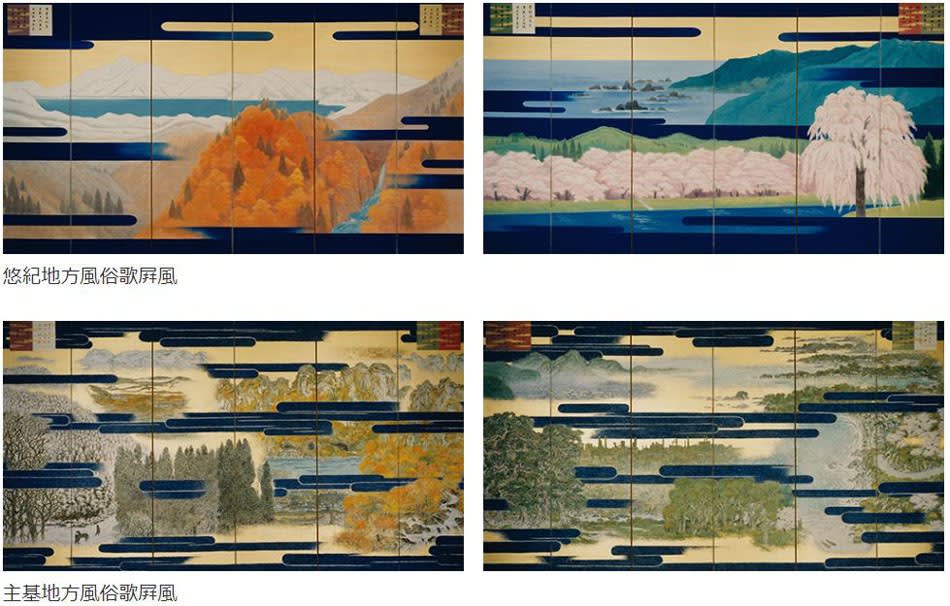

本展は、宮内庁が所管する皇室ゆかりの作品の中から、天皇陛下御即位の儀式に際して東山魁夷、高山辰雄が平成2年(1990)に制作した「悠紀・主基地方風俗歌屛風」や、天皇皇后両陛下が外国御訪問の際にお持ちになって紹介された作品などを展示するものです。

本展は、宮内庁が所管する皇室ゆかりの作品の中から、天皇陛下御即位の儀式に際して東山魁夷、高山辰雄が平成2年(1990)に制作した「悠紀・主基地方風俗歌屛風」や、天皇皇后両陛下が外国御訪問の際にお持ちになって紹介された作品などを展示するものです。

両陛下がお伝えになった日本文化を通して、海外の様々な人々が、わが国への理解と交流を深めてきました。御即位30年という記念すべき年に、両陛下が担われた文化交流についてご紹介します。

というもの。

この展覧会最大の目玉(フライヤーやバナーのメインビジュアルにも使われている)は、「悠紀・主基地方風俗歌屏風」2点 だと思うのですが、この屏風2点も、前期と後期に分けて展示されておりました。

だと思うのですが、この屏風2点も、前期と後期に分けて展示されておりました。

ちょっと脇に逸れますが、この「悠紀(ゆき)」「主基(すき)」というのは、天皇即位の儀式の中でも最重要とされる「大嘗祭」にあたって使われる米、ご飯としてだけでなく酒造にも使われる米の産地に選ばれた地方のことで、今上天皇の即位の際には、亀卜(きぼく)で京都以東から選ばれる「悠紀国」が我が故郷の秋田 、京都以西から選ばれる「主基国」は大分でした。

、京都以西から選ばれる「主基国」は大分でした。

そして、「悠紀・主基地方風俗歌屏風」というのは、図録 によると、

によると、

新しい天皇の代始めに制作される、特別な屏風がある。大嘗会屏風(悠紀・地方風俗歌屏風)である。この屏風を作る習わしは平安時代には確立し、途中、中断期を挟みながらも現代まで継承されている。(中略)

さて、大嘗会屏風が披露されるのは、大嘗祭の後の節会(せちえ)である。かつては漢籍に依拠する「本文(ほんもん)の御屏風」と悠紀国と主基国の四季や歳時を詠んだ和歌を絵画化した「和歌の御屏風」の二種類があったが、後者だけが今日までその形を残している。これが冒頭で述べた悠紀主基屏風である。

だそうです。

で、平成の「悠紀・主基地方風俗歌屏風」のこと。

私、悠紀国が秋田だったことは知っておりました が、こんな平安時代からつづく「悠紀・主基地方風俗歌屏風」なるものの存在は知りませんで

が、こんな平安時代からつづく「悠紀・主基地方風俗歌屏風」なるものの存在は知りませんで 、ましてや、「悠紀地方風俗歌屏風」を東山魁夷画伯が描いていたことなんてまったく知りませんでした

、ましてや、「悠紀地方風俗歌屏風」を東山魁夷画伯が描いていたことなんてまったく知りませんでした

ですから、前期展では、「悠紀地方風俗歌屏風」に目 が釘付け

が釘付け

そして、「左隻は冬の田沢湖と秋の抱返り渓谷で、右隻は夏の男鹿半島と春の角館だな」と思ったら、大当たり でした。さすがは秋田県人であります

でした。さすがは秋田県人であります

一方、後期展で展示されている大分を描いた「主基地方風俗歌屏風」は、地元大分出身の高山辰雄画伯の筆によるもの。

これがまた意表をついて面白かった

なにせ、工場や、道を走るクルマも描かれているんですよ

こんな現代的なモノが描かれている屏風なんて、初めて 観ました

観ました

髙山画伯は「現在の大分を描きたかった」と語られたそうですが、大分出身だからこそできたことだろうなと思います。

ところで、令和の「悠紀・地方風俗歌屏風」はどなたが委嘱されたんでしょ?

私としては、山口晃画伯と奈良美智画伯の組み合わせを観たい 気がしつつ、それでは怖い

気がしつつ、それでは怖い 気もしつつ…です

気もしつつ…です

きょう、「両陛下と文化交流」展(後期)を観て、泣きそうになったのが、

なんでしょ、この美しさ

季節さえ合えば全然珍しくもなんともない植物や動物が、なんとも粋(いき)で洒脱で、そして上品に描き込まれています。

とりわけ、右下の「七月 玉蜀黍朝顔に青蛙図」に描かれた、トウモロコシの葉にちょこんと座るカエルの、なんとかわいらしい ことか

ことか

「両陛下と文化交流」展の前期・後期を通じて、一番「お持ち帰りしたい 」作品は、この「花鳥十二ヶ月図」でした。

」作品は、この「花鳥十二ヶ月図」でした。

先日、開催された天皇陛下の即位30年を祝う祭典「感謝の集い」(MISIAも出演 )で、北野武さんが祝辞の中で、

)で、北野武さんが祝辞の中で、

また、お土産でいただいた銀のケースに入っているコンペイトーは、今やわが家の家宝になっており、訪ねてきた友人に、ひとつ800円で売っております。

とおっしゃっておりました。

皇室の行事では、お菓子入れの銀製の容器(ボンボニエール)が引出物として参列者に贈られるものだということは知識として知っておりまして、Wikipediaにも、

近代以後の日本の宮中晩餐会では、金平糖を納め、細工を施されたボンボニエールが記念品として配布されるのが慣わしとなった。

とあります。

その「ボンボニエール」なるものが、どんなモノなのか、興味を持ちつつもイメージすら沸かなかったのですが、きょう、その現物を初めて拝見しました

しかも何種類も

いやぁ~、あれほど毎回趣向を変えてボンボニエールを制作しているとは思いもよりませんでした

ホンモノ のハイソサエティ

のハイソサエティ 、いや、ハイパーソサエティ

、いや、ハイパーソサエティ

は庶民の想像の及ぶところではない と痛感いたしました次第です…

は庶民の想像の及ぶところではない と痛感いたしました次第です…

というところできょうはおしまい。

2週間前に引き続いて楽しんだトーハクの庭園の植物の話は別立てにします。

が、満開 になり、ソメイヨシノから主役の座を引き継いでいたイチヨウザクラの写真だけ載せておくことにします。

になり、ソメイヨシノから主役の座を引き継いでいたイチヨウザクラの写真だけ載せておくことにします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます