瀬口晴義『検証・オウム真理教事件』は1998年の発行。

著者は新聞記者で、元信者へのインタビューと裁判の取材という内容である。

あとがきにこうある。

「数多くの現場の中学教師は、自分に肯定的なイメージを持てない子供が増えていると感じている。自己否定感の裏返しとして、他人に攻撃的に振る舞うのだという」

「中学生たちを息苦しくさせている自己否定感という時代の空気は、オウムに出家した若者たちの心象風景とどこか重なるような気がしてならない。そして、意識しなくてはならないのは、心の癒しを求める気持ちは、依存心にたやすく変わってしまうことだ。

この閉塞感を打ち砕いてくれる存在が登場するのを、心のどこかで望んでいないだろうか」

「オウムという組織は、麻原がいたから大規模になったのではない。麻原を必要とした多くの人間がいたから大きくなったのだ」

では、どういう人が麻原を必要としたのか。

まず、人生とは何か、何のために生きるのかといったことに悩み、世のために尽くしたいと願っている真面目人間。

元信者の田島氏はこういう疑問を持っていた。

「なぜ、人間は不平等なのだろう」

「運命は変えられるのか?」

「カルマの法則は本当にあるのあろうか?」

三国氏はこういう疑問である。

「人間存在の意味とは?」

「宇宙と自己との関係とは?」

「死後の世界はどうなっているのだろう?」

三国氏は牧師に尋ねた。

「牧師さんは親切でしたよ。だけど、人間存在の意味も、宇宙と事故の関係も、死後の世界についても、納得できる解答は得られなかったんです」

麻原はこうした疑問にちゃんと答えを与えたという。

田島氏はこう言う。

「あらゆる疑問に答えを出してくる麻原は、めちゃくちゃ強い存在だった。この人に身を任せば、いつか解脱に導いてくれるのではないかと信じていたんです」

もっとも、「なぜ不平等なのか」という問いにはカルマの法則、「死んだらどうなるのか」には輪廻という答えだから、そう大したことはないのだが。

キリスト教徒だった河村とし子氏が、仏教の過去現在未来という三世の教えを聞き、人間はどうして平等でないのかがわかったという話をしてたので、ええっと思ったものです。

そして、超能力や神秘体験に関心のある人。

これも田島氏。

「初めて会った時の麻原さんは神通力があって、煩悩をすべて理解していると思っていたんです。何か全部、心の中を読まれている気がして……」

シャクティーパットといって、麻原がマントラを唱えながら信者の額に親指を当てるということをしていて、シャクティーパット1回が何万円とかだそうで、そんな馬鹿なと思ったものだが、三国氏によるとそれだけの価値があるらしい。

「一度目はクンダリニーが、上がってきたのを感じた。二度目の時は、頭がい骨の継ぎ目がバキバキいう音をたてた。セックスの絶頂で得る快感より数十倍もの会館だった。体が溶けていき、このまま死んでもいいという感覚だった」

教えのとおり修行して、クンダリニー覚醒や幽体離脱をしたり、「虚弱だった体はみるみる健康を取り戻した」というのだから、麻原を信じるようになるのは当然のことだったと思う。

「この修行をすればこういう体験が起きるという、明確な教義がオウムには確立されていた」

そして、生きにくさを感じている人に、どうすればいいのか明確に説く。

「こんな世の中ではいけないという人はたくさんいた。でも、こうすれば変えることができると強く言い切ったのは麻原しかいなかったんです」

女性信者はこう言っている。

「私たちは自分には自信が持てないから、人のためにいいことをしなくては存在してはいけないと思い込んでいた。でも、『これが完全なるいいことだ』と自分では判断はできず、そう断言してくれる絶対他者が必要だった。それが尊師だったんです」

こうして信者は自分で考えることをしなり、麻原の言いなりになった。

ロバート・I・サイモン『邪悪な夢』によると、オウム真理教は特別なのではない。

「自己を捨てて集団のために生きる。これがカルトのモットーだ」

「メンバーたちには、現世の物欲や快適さを捨てる代償として、救済と癒しが約束される。メンバーの多くは進んですべてを投げだし、無一文の状態になる。(略)カルトの理想に心を捧げるうちに、個人的な苦労など無視すべきささいなものだと信じるようになる」

オウム真理教の中は「幸せな空間」だった。

「オウムにいれば親や社会から守ってもらえると自覚していた」

女性信者は強制捜査から数ヵ月後、コンビニに行く。

「コンビニの棚に並んでいるのは、雑誌、ポルノ、食べ物ばかり。何でこんな汚い世界に帰らないといけないんだろうと、涙がこぼれました」

それと、信者は地獄に落ちるかもしれないという恐怖を持っていて、だからこそ麻原の言うことには従わざるを得なかった。

「性欲にほんろうされたり、ぼーっとしていると動物に転生する。でも修行すれば、動物界や餓鬼界には転生しないんじゃないか」

「グルへの裏切り行為を働いた者は、地獄に落ちるという教え」

「下向(脱会)したものは救済されない。来世は地獄へ落ちる」

ところが、医師の林郁夫は自白剤を投与し半覚醒状態の信徒に教義を定着させたり、麻酔薬と電気ショックを組み合わせて記憶を消去している。

そして、さらには潜在意識に「教団から離れると地獄に落ちる」というイメージを植え付けることまでしている。

「知らないうちに、地獄の恐怖というデータが潜在意識にインプットされ、恐怖心から教団を抜けることができない者もいた」

今時、地獄に落ちることを恐れるなんて、と思っていたが、こういうことだったのか。

教祖のまわりがイエスマンばかりだと、教祖自身も堕落する。

ロバート・I・サイモン

「カルト指導者が、正常さを保つ外界の影響から孤立したとき、自己確認の比較対象となるのはメンバーだけだ。その精神機能はますます歪んでゆく」

これも麻原に当てはまる。

それにしても、麻原は信者から「最終解脱ってどういう状態なんですか?」と質問されて答えられず、傍らにいた石井久子に「なあ、ケイマ。俺は最終解脱したよな」と同意を求めたという。

また、麻原の教えは雨宮第二氏や中沢新一氏がタネ本だそうだ。

この程度の人物にどうして多くの人がついていったのか、やはり不思議だが、たぶん実際に接した人を離さない魅力があったのだと思う。

岡本かの子は写真を見ると美人とは言えないが、夫一平と夫公認の崇拝者2人との共同生活をしていた。

岡本一平は妻かの子のためにひたすら尽くし、かの子が死んだ時には、これほど悲しむ人は見たことがないとまで言われたそうだ。

崇拝者の一人は、かの子の死後は余生だと言っている。

岡本かの子には写真では伺えない何かがあったんだと思う。

「尊師さえいれば、怖いものなどなかった」

という田島氏の言葉は麻原の魅力を語っている。

ロバート・I・サイモンによると、カルトに入っても多くの人は悪影響を受けないらしい。

「カルトのメンバーの約90%が、入信後一年以内に脱退している」

「多くのメンバーが、信仰を捨てるように説き伏せられることなく、自発的にカルトを去っている―その後も、目立った精神的影響は出ていないようだ」

「カルトをやめた人の大半は、大きな変化も来さず、一時の気の迷いと受けとめ元の生活にもどっている」

しかし、オウム真理教は薬物を使って洗脳していたのだから、気の迷いではすまないと思うのだが。

警察は地下鉄サリン事件が起こる前、かなり早い時期からオウム真理教を調べていたし、信者や元信者を尾行したり取り調べをしていた。

どうして地下鉄サリン事件を防ぐことができなかったのか疑問を感じる。

瀬口氏は

「オウムにかかわった若者たちが何を考え、何を経験したのか、それを丹念に検証する作業を怠ってはいけない」

と言うように、信者だけの問題ではないと思う。

最新の画像[もっと見る]

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

ボー・バーナム『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』

5年前

ボー・バーナム『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』

5年前

-

森達也『i -新聞記者ドキュメント-』

5年前

森達也『i -新聞記者ドキュメント-』

5年前

-

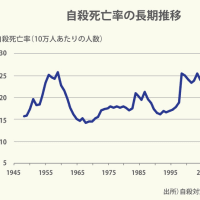

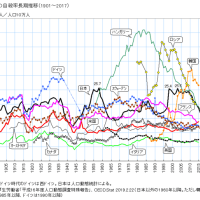

日本の自殺

5年前

日本の自殺

5年前

-

日本の自殺

5年前

日本の自殺

5年前

-

アメリカの多様性

5年前

アメリカの多様性

5年前

-

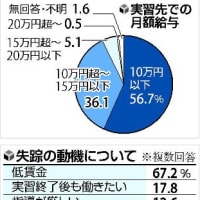

入管法改正案とカファラ制度

6年前

入管法改正案とカファラ制度

6年前

-

マイケル・モス『フードトラップ』

6年前

マイケル・モス『フードトラップ』

6年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます