昭和20年代から40年代に書かれた小説を何冊か読んだ。

風俗を描いて時代を感じさせる部分が興味深い。

獅子文六『てんやわんや』(昭和24年)『自由学校』(昭和25年)で描かれる戦後間もない社会は生まれていないので知らないが、女たちの強さ、たくましさは初期の『サザエさん』を連想させる。

『自由学校』にちょっと出てくる「洋装が大嫌いで、ズロースをはくと、頭痛がする」という女性はたぶん30代前半。

女性が下着をはくようになったのは白木屋の火事からだという伝説が間違いだということは、井上章一『パンツが見える。―羞恥心の現代史』に詳しく書かれてある。

『自由学校』もその一例なわけです。

サザエさんのお母さんが下穿きをはいていないのは間違いないと思う。

獅子文六の小説はすらすらと読めるのだが、意外と難しい漢字が多い。

「餉台」「不器ッ調」「々」「躙り寄る」なんてフリガナがないとまず読めないし、「頷く」(きく)「異った」(ちがった)「剰す」(あます)「敏い」(はやい)も同じ。

今は「濡縁」「電髪」「電探機」「空閨」「行衛」が何のことかわからない人のほうが多いと思う。

「とんでもハップン」とか「フルフル、面白かったわ」という英語をまぜたセリフがあるかと思えば、そのくせなぜか「ライヴァル(競争者)」「ウィーク・ポイント(弱点)」「フィアンセ(許婚者)」が説明つきなとこも、何やら時代を感じさせる。

前にも書いたのだが、以前は50代は老人、老婆だった。

結城昌治『夜の終る時』(昭和38年)に27歳の刑事が出てくるが、その「年老いた母」は中学生の子供がいるから、せいぜい50代前半のはずだ。

アパートの管理人は「六十近い婆さん」で、「婆さんは歯のぬけた口をあけて、下卑た笑いを洩らした」

サザエさん一家の年齢は諸説あるが、磯野波平でも54歳らしいから、まあそんなもんです。

大岡昇平『神経さん』(昭和26年)となると老人はもっと低年齢化してて、近所に住んでいる朝鮮人の妻を「年老いた妻」と書いてあるが、16歳を頭として2歳までの7人の子供がいるのだから、せいぜい40代だと思う。

『夜の終る時』に、下っ端の刑事は「五十歳にならぬうちに退職を勧告されてしまう。定年制がない代わりに、もっと苛酷な方法で退職を迫られるのだ」とあった。

そういえば昔は公務員には定年がなかった。

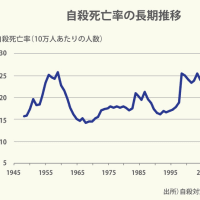

昭和38年は東京オリンピックの前年、力道山が死んだ年だが、男性の平均寿命が67.21歳。

定年がなくても、60歳前後で死んでいくということか。

戦前の小説だが、徳永直『太陽のない街』(昭和4年)には「皮膚のたるんだ五十ばかりの老婆」という文章がある。

人生五十年だからか、男は50歳、女は45歳ぐらいから老人の仲間入りをしていたらしい。

60代が老人になったのはいつごろからか、現在は何歳から老人と形容されるのか、これからはそういうことを気にしながら小説を読んでみることにします。

風俗ならぬフーゾクに関する事柄も興味深い。

『夜の終る時』で、トルコ風呂でマッサージしてもらうヤクザが出てくるが、樹下太郎『サラリーマンの勲章』(昭和39年)でもサラリーマンがトルコ風呂に行っている。

梶山季之『女の警察』(昭和42年)では、トルコ風呂で蒸し風呂に入ってマッサージがあり、それからスペシャル。

トルコ風呂の変遷については吉村坪吉『吉原酔狂ぐらし』に、昭和32年の売春防止法施行直後からトルコ風呂ができたと書かれていた。

『女の警察』は猥褻物頒布で罰金刑になっているが、そうか、昭和42年ごろはそうなのか、と何やら感慨深いものがある。

藤原審爾は昭和41年にレズ小説『赤い関係』を書いているが、昭和41年にレズという言葉が一般に通用してたとは。

そういえば、中学生のころに18禁映画のポスターを見て、何とかして見にいきたいと思ったものでした。

風俗を描いて時代を感じさせる部分が興味深い。

獅子文六『てんやわんや』(昭和24年)『自由学校』(昭和25年)で描かれる戦後間もない社会は生まれていないので知らないが、女たちの強さ、たくましさは初期の『サザエさん』を連想させる。

『自由学校』にちょっと出てくる「洋装が大嫌いで、ズロースをはくと、頭痛がする」という女性はたぶん30代前半。

女性が下着をはくようになったのは白木屋の火事からだという伝説が間違いだということは、井上章一『パンツが見える。―羞恥心の現代史』に詳しく書かれてある。

『自由学校』もその一例なわけです。

サザエさんのお母さんが下穿きをはいていないのは間違いないと思う。

獅子文六の小説はすらすらと読めるのだが、意外と難しい漢字が多い。

「餉台」「不器ッ調」「々」「躙り寄る」なんてフリガナがないとまず読めないし、「頷く」(きく)「異った」(ちがった)「剰す」(あます)「敏い」(はやい)も同じ。

今は「濡縁」「電髪」「電探機」「空閨」「行衛」が何のことかわからない人のほうが多いと思う。

「とんでもハップン」とか「フルフル、面白かったわ」という英語をまぜたセリフがあるかと思えば、そのくせなぜか「ライヴァル(競争者)」「ウィーク・ポイント(弱点)」「フィアンセ(許婚者)」が説明つきなとこも、何やら時代を感じさせる。

前にも書いたのだが、以前は50代は老人、老婆だった。

結城昌治『夜の終る時』(昭和38年)に27歳の刑事が出てくるが、その「年老いた母」は中学生の子供がいるから、せいぜい50代前半のはずだ。

アパートの管理人は「六十近い婆さん」で、「婆さんは歯のぬけた口をあけて、下卑た笑いを洩らした」

サザエさん一家の年齢は諸説あるが、磯野波平でも54歳らしいから、まあそんなもんです。

大岡昇平『神経さん』(昭和26年)となると老人はもっと低年齢化してて、近所に住んでいる朝鮮人の妻を「年老いた妻」と書いてあるが、16歳を頭として2歳までの7人の子供がいるのだから、せいぜい40代だと思う。

『夜の終る時』に、下っ端の刑事は「五十歳にならぬうちに退職を勧告されてしまう。定年制がない代わりに、もっと苛酷な方法で退職を迫られるのだ」とあった。

そういえば昔は公務員には定年がなかった。

昭和38年は東京オリンピックの前年、力道山が死んだ年だが、男性の平均寿命が67.21歳。

定年がなくても、60歳前後で死んでいくということか。

戦前の小説だが、徳永直『太陽のない街』(昭和4年)には「皮膚のたるんだ五十ばかりの老婆」という文章がある。

人生五十年だからか、男は50歳、女は45歳ぐらいから老人の仲間入りをしていたらしい。

60代が老人になったのはいつごろからか、現在は何歳から老人と形容されるのか、これからはそういうことを気にしながら小説を読んでみることにします。

風俗ならぬフーゾクに関する事柄も興味深い。

『夜の終る時』で、トルコ風呂でマッサージしてもらうヤクザが出てくるが、樹下太郎『サラリーマンの勲章』(昭和39年)でもサラリーマンがトルコ風呂に行っている。

梶山季之『女の警察』(昭和42年)では、トルコ風呂で蒸し風呂に入ってマッサージがあり、それからスペシャル。

トルコ風呂の変遷については吉村坪吉『吉原酔狂ぐらし』に、昭和32年の売春防止法施行直後からトルコ風呂ができたと書かれていた。

『女の警察』は猥褻物頒布で罰金刑になっているが、そうか、昭和42年ごろはそうなのか、と何やら感慨深いものがある。

藤原審爾は昭和41年にレズ小説『赤い関係』を書いているが、昭和41年にレズという言葉が一般に通用してたとは。

そういえば、中学生のころに18禁映画のポスターを見て、何とかして見にいきたいと思ったものでした。

嘘吐きで本当のことなんて絶対言わないのにね(ハァト)

この小説でも、芸者の梅太郎が、パンツもズロースも窮屈で嫌と言っている場面があります。

それと、杉葉子さんが演じた、寺沢新子の身長が5尺3寸とあって、165㎝前後でしょうか、背の高い女性ですね。

寺沢新子は、リンゴを闇ルートで売ろうとして、警察に追跡されたりする所もあって、映画で、このようなシーンがあったかな・・・と思いながら、読んでおりました。

『若い人』や『青い山脈』は自分の教師体験をもとにして書いているそうですが、母が以前、あんな女学生はいなかった、と言ってました。

『てんやわんや』でもとんでもハップンな若い人が登場しますが、ああいった人物は実在したんでしょうか。