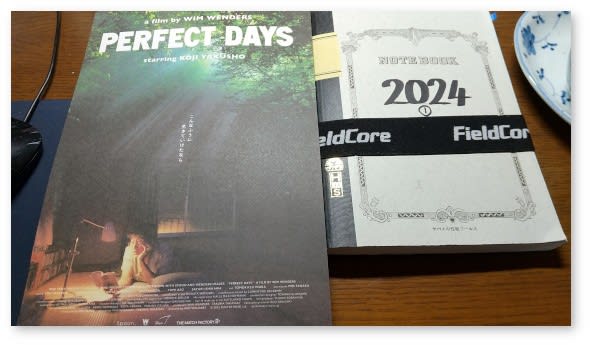

10日の土曜日、三連休の初日に、映画「PERFECT DAYS」を観てきました。なにやらカンヌ映画祭で賞をもらったとか役所広司が主演だとか、断片的な情報は息子を通じて得ていたのですが、どんな作品かは全く知らず、先入観なしの鑑賞となりました。

主人公・平山は、中年というより見た目では初老にさしかかったような様子のトイレ掃除人の男性です。画面は主人公の朝の目覚めから仕事に出かけ、様々な趣向の工夫された公衆トイレをていねいに掃除をし、帰ってから銭湯や飲み屋で息抜きをして眠る、その繰り返しを淡々とドキュメンタリー・タッチで描いていきます。でも単純な繰り返しではなく、若いチャランポランな相棒との関わりや休憩時に神社の境内で出会う人々や、趣味にしている写真や植物、あるいは古書店でのやり取りなどを挿入し、殺伐とした貧困生活ではない、精神的には落ち着いた生活であることが描かれます。このあたりが、映画のチラシにあった一言、

に通じるのでしょう。もしかしたら、多くの人が若い頃に憧れたかもしれない清貧な生活です。

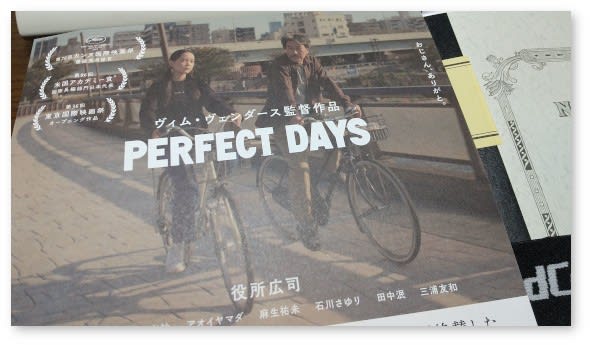

しかし、そんな繰り返しの生活の中に投げ込まれた小石は、彼の姪でした。厳しい母親と対立して家出をしてきたらしい高校生くらいの少女は、伯父さんである主人公の後を付いて歩き、公衆トイレの掃除を手伝い、なぜか突然2台になった自転車で、彼女の知る世界を広げていきます。どうやら平山は運転手付きの高級車を乗り付ける妹の状況から判断して、実はかなりの財閥の息子で、父親と対立する中で今の生活を自ら選び取ったらしい。いわば、自覚的な中高年ミニマリストのシンプルライフというわけです。

休日、珍しく腕時計をして出かける居酒屋で、心を寄せるおかみの歌「朝日のあたる家」が上手なのに驚きましたが、石川さゆりだったのですね。そしてギターは多分あがた森魚。

この後のネタバレは割愛して、監督の名前と経歴を見ていたら、ヴィム・ヴェンダースさんといい、どうやら以前観た「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」の監督でした。あれも良かった。今回も、良い作品だったと思います。

◯

ただし、では平山のストイックな生活に憧れるかというと、微妙です。自分の単身赴任の頃のアパート生活(*1,*2)は、ストイックという意味ではまさにあんな生活でしたが、最初はいいけれど数ヶ月で「潤いがない」と感じるようになりました。おかげで、MDミニコンポなどを購入して一息ついた(*3)ことを思い出します。主人公も、老年になってアパートの契約を断られるとか、病気をして居酒屋のおかみに厄介になるとか、様々な将来図が見えてきそうです。そういう意味では、「やや PERFECT に見えなくもない DAYS」なのかもしれません。

(*1): 単身赴任の住まい〜「電網郊外散歩道」2008年4月

(*2): 単身赴任先に運ぶ本とCD〜「電網郊外散歩道」2008年4月

(*3): 単身赴任用にONKYOのミニコンポを購入〜「電網郊外散歩道」2008年7月

主人公・平山は、中年というより見た目では初老にさしかかったような様子のトイレ掃除人の男性です。画面は主人公の朝の目覚めから仕事に出かけ、様々な趣向の工夫された公衆トイレをていねいに掃除をし、帰ってから銭湯や飲み屋で息抜きをして眠る、その繰り返しを淡々とドキュメンタリー・タッチで描いていきます。でも単純な繰り返しではなく、若いチャランポランな相棒との関わりや休憩時に神社の境内で出会う人々や、趣味にしている写真や植物、あるいは古書店でのやり取りなどを挿入し、殺伐とした貧困生活ではない、精神的には落ち着いた生活であることが描かれます。このあたりが、映画のチラシにあった一言、

こんなふうに

生きていけたら

に通じるのでしょう。もしかしたら、多くの人が若い頃に憧れたかもしれない清貧な生活です。

しかし、そんな繰り返しの生活の中に投げ込まれた小石は、彼の姪でした。厳しい母親と対立して家出をしてきたらしい高校生くらいの少女は、伯父さんである主人公の後を付いて歩き、公衆トイレの掃除を手伝い、なぜか突然2台になった自転車で、彼女の知る世界を広げていきます。どうやら平山は運転手付きの高級車を乗り付ける妹の状況から判断して、実はかなりの財閥の息子で、父親と対立する中で今の生活を自ら選び取ったらしい。いわば、自覚的な中高年ミニマリストのシンプルライフというわけです。

休日、珍しく腕時計をして出かける居酒屋で、心を寄せるおかみの歌「朝日のあたる家」が上手なのに驚きましたが、石川さゆりだったのですね。そしてギターは多分あがた森魚。

この後のネタバレは割愛して、監督の名前と経歴を見ていたら、ヴィム・ヴェンダースさんといい、どうやら以前観た「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」の監督でした。あれも良かった。今回も、良い作品だったと思います。

◯

ただし、では平山のストイックな生活に憧れるかというと、微妙です。自分の単身赴任の頃のアパート生活(*1,*2)は、ストイックという意味ではまさにあんな生活でしたが、最初はいいけれど数ヶ月で「潤いがない」と感じるようになりました。おかげで、MDミニコンポなどを購入して一息ついた(*3)ことを思い出します。主人公も、老年になってアパートの契約を断られるとか、病気をして居酒屋のおかみに厄介になるとか、様々な将来図が見えてきそうです。そういう意味では、「やや PERFECT に見えなくもない DAYS」なのかもしれません。

(*1): 単身赴任の住まい〜「電網郊外散歩道」2008年4月

(*2): 単身赴任先に運ぶ本とCD〜「電網郊外散歩道」2008年4月

(*3): 単身赴任用にONKYOのミニコンポを購入〜「電網郊外散歩道」2008年7月