雨が降り続く休日の午後、リビングで古いLPレコードを聴きました。私がまだ若い頃、学生時代に好んで聴いていたレコードで、モーツァルトの「クラリネット五重奏曲イ長調K.581」です。

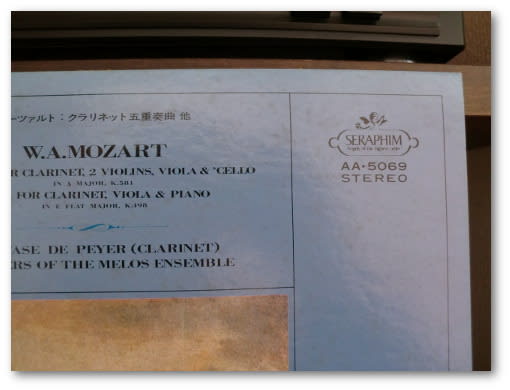

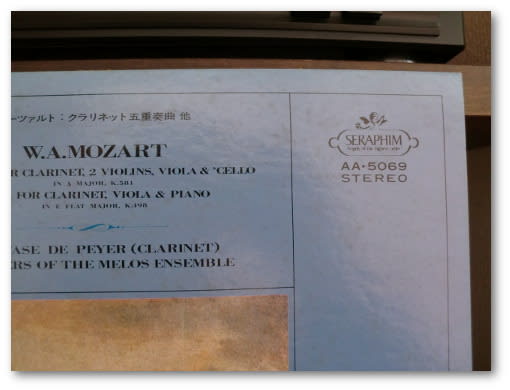

昔懐かしい東芝音楽工業(株)が発売した廉価盤「セラフィム」シリーズ中の1枚で、AA-5069という型番のステレオ録音。LPのジャケットの裏面に記載された、クラリネットの松代晃明氏による解説によれば、

だそうです。

演奏は、同じくジャケット裏面の解説によれば、

というメンバーだそうで、LPでは「メロス・アンサンブル」と表記しています。1960年代にイギリスを中心に活躍した室内楽の合奏団のメンバーみたいです。

1960年代末~70年頃の演奏スタイルは、現代の古楽奏法の影響を受けた活気あるものと比較すると、ずいぶん穏やかで、とがったところの少ない、まろやかな響きに感じます。たしかに、若い頃にはこういう温和な表情がモーツァルトだとイメージしておりました。後に、映画「アマデウス」におけるヴォルフガング君のけたたましい笑い声に象徴されるような、活力にあふれた行動は、まったく「想定外」で、「ときどき眠くなるのがモーツァルトだ」と思っていました(^o^)/

今ならば、速いテンポで活気ある演奏を繰り広げる現代風モーツァルトの方を好んで聴いていますし、最低音までしっかりと表現できるバセットホルンを用いた演奏が大好物です。でも、たまにはこういう昔ながらの演奏が懐かしく感じられ、手を伸ばすこともあるのです。たいていは、モーツァルトの響きの向こうに、過ぎた日々のあれこれを思い出しながら。

昔懐かしい東芝音楽工業(株)が発売した廉価盤「セラフィム」シリーズ中の1枚で、AA-5069という型番のステレオ録音。LPのジャケットの裏面に記載された、クラリネットの松代晃明氏による解説によれば、

ウィーンのモーツァルト・ゲマインデが主宰するオーストリア唯一のレコード賞Die Wiener Floetennuhr(ウィーンの笛時計)の1970年の受賞レコード

だそうです。

演奏は、同じくジャケット裏面の解説によれば、

- ジェルヴァーズ・ド・ペイエ(Cl) ロンドン響主席クラリネット奏者

- エマヌエル・ハーウィッツ(1st-Vn) ニューフィルハーモニア管コンサートマスター

- アイヴィー・マクマホーン(2nd-Vn) ジャックス・オーケストラのコンサートマスター

- セシル・アロノヴィッツ(Vla) イギリス室内管の首席奏者、アマデウス四重奏団員

- テレンス・ワイル(Vc) 多くの室内楽団で活躍した有名な教師

というメンバーだそうで、LPでは「メロス・アンサンブル」と表記しています。1960年代にイギリスを中心に活躍した室内楽の合奏団のメンバーみたいです。

1960年代末~70年頃の演奏スタイルは、現代の古楽奏法の影響を受けた活気あるものと比較すると、ずいぶん穏やかで、とがったところの少ない、まろやかな響きに感じます。たしかに、若い頃にはこういう温和な表情がモーツァルトだとイメージしておりました。後に、映画「アマデウス」におけるヴォルフガング君のけたたましい笑い声に象徴されるような、活力にあふれた行動は、まったく「想定外」で、「ときどき眠くなるのがモーツァルトだ」と思っていました(^o^)/

今ならば、速いテンポで活気ある演奏を繰り広げる現代風モーツァルトの方を好んで聴いていますし、最低音までしっかりと表現できるバセットホルンを用いた演奏が大好物です。でも、たまにはこういう昔ながらの演奏が懐かしく感じられ、手を伸ばすこともあるのです。たいていは、モーツァルトの響きの向こうに、過ぎた日々のあれこれを思い出しながら。