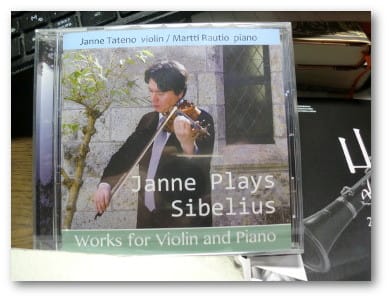

5月の山形交響楽団第269回定期演奏会で購入してきたCDで、ヤンネ舘野さんの「シベリウス:ヴァイオリン曲集」を聴いています。もっと正確にいえば、「Janne Plays Sibelius」(ZMM-1801)というCDです。収録されている曲目は、

というものです。

ヤンネ舘野さんは、今は左手のピアニストとして知られるようになった舘野泉さんの息子さんで、舘野泉さんが病気のために右手が不自由になって落ち込んでいたときに、息子が左手のための曲の楽譜をたくさん集めてきてくれたという、実はそのご本人。私にとっては、山形交響楽団の第二ヴァイオリンの首席奏者として、いつもおなじみの演奏家です。

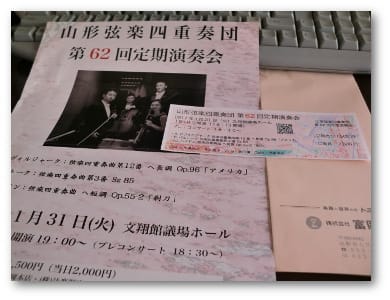

このCD中のいくつかの曲は、すでに文翔館議場ホールで実演を耳にしております。例えばシベリウスのヴァイオリン協奏曲のピアノ伴奏版は全曲、8と9の2曲も2016年5月に、という具合です。今回のCDで初めて聴いた曲の中で、今回とりわけ心に残ったのが、冒頭の「四つの小品」Op.78でした。

第一次世界大戦と経済的な困窮の時代に書かれたらしいこれらの曲は、親しみやすさとともに情熱と技術を真率に感じさせるものです。良い曲、良い演奏だと思います。

最後の2曲をのぞき、2016年5月に仙台市?青葉区民文化センター・フィリアホールで録音されたもので、リーフレットの解説の日本語訳はお父さんの舘野泉さん。ピアノのマルッティ・ラウティオさんも、シベリウス・アカデミーで舘野泉さんに師事したらしい。親子二代、師弟の縁も感じられます。

- 四つの小品 Op.78

- ソナチネ Op.80

- 五つの小品 Op.81

- 劇付随音楽「クオレマ」より「悲しきワルツ」 Op.44-1

- ヴァイオリン協奏曲二長調Op.47より第2楽章、アダージョ・ディ・モルト

- ユモレスク Op.87-1

- 組曲「ペレアスとメリザンド」より「メリザンド」 Op.46-2

- ノヴェレッテ Op.102

- 組曲「ベルシャザールの饗宴」より「ノクターン(夜想曲)」 Op.51-3

ヤンネ舘野(Vn)、マルッティ・ラウティオ(Pf)

というものです。

ヤンネ舘野さんは、今は左手のピアニストとして知られるようになった舘野泉さんの息子さんで、舘野泉さんが病気のために右手が不自由になって落ち込んでいたときに、息子が左手のための曲の楽譜をたくさん集めてきてくれたという、実はそのご本人。私にとっては、山形交響楽団の第二ヴァイオリンの首席奏者として、いつもおなじみの演奏家です。

このCD中のいくつかの曲は、すでに文翔館議場ホールで実演を耳にしております。例えばシベリウスのヴァイオリン協奏曲のピアノ伴奏版は全曲、8と9の2曲も2016年5月に、という具合です。今回のCDで初めて聴いた曲の中で、今回とりわけ心に残ったのが、冒頭の「四つの小品」Op.78でした。

1.即興曲 2.ロマンス 3.レリジオーソ 4.リゴードン

第一次世界大戦と経済的な困窮の時代に書かれたらしいこれらの曲は、親しみやすさとともに情熱と技術を真率に感じさせるものです。良い曲、良い演奏だと思います。

最後の2曲をのぞき、2016年5月に仙台市?青葉区民文化センター・フィリアホールで録音されたもので、リーフレットの解説の日本語訳はお父さんの舘野泉さん。ピアノのマルッティ・ラウティオさんも、シベリウス・アカデミーで舘野泉さんに師事したらしい。親子二代、師弟の縁も感じられます。