先日のヤンネ舘野さんのヴァイオリン・リサイタルで聴いたプロコフィエフのヴァイオリン・ソナタ第2番は、もともとはフルート・ソナタとして作曲されたものだそうです。1943年の夏に完成、1944年に第2番のヴァイオリン・ソナタに改作されていますので、1938年にスケッチが着手されているものの実際に完成したのが1946年となる第1番のヴァイオリン・ソナタよりも早い時期にできた作品ということになります。

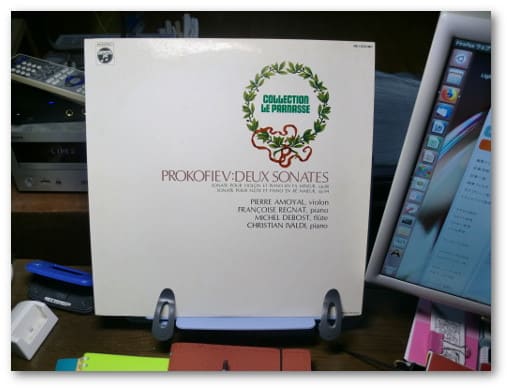

私がこの曲に接したのは、1973年の6月、日本コロムビアのパルナス1000シリーズのLPを入手してのことでした。ヴァイオリン・ソナタ第1番のB面に収録されたフルート・ソナタは、ミシェル・デボスト(Fl)とクリスチャン・イヴァルディ(Pf)によるもので、フランスのムジディスク社原盤とされています。第1楽章:モデラート、ニ長調、3/4拍子、第2楽章:スケルツォ、プレスト、イ短調、3/4拍子、第3楽章:アンダンテ、ヘ長調、2/4拍子、第4楽章:アレグロ・コン・ブリオ、ニ長調、4/4拍子、という四つの楽章からなる、古典的な形式を保った曲です。まず何よりも、フルートという楽器の響きが、この曲の幻想的で透明な抒情性を浮かび上がらせます。

Flによる演奏は、例えばこんな感じです。第1楽章だけですが、YouTube より。

S. Prokofiev: Flute Sonata, op. 94. I. Moderato

これをヴァイオリンで演奏したいと考えたオイストラフは、プロコフィエフに「なんとかしてよ〜!」と頼んだのでしょうか。実に慧眼だと感じました。ヴァイオリンでの演奏は、先日のヤンネさんの演奏会で実感したように、フルートとはまた別な魅力を示すようになったのではないかと思います。

ヤンネさんの先生、Olga Parhomenko さんによるこの曲の演奏が YouTube にありました。

S. Prokofiev - Violin Sonata No.2 - Olga Parhomenko

もう一つ、フォーレの作品も。これも、貴重な記録でしょう。

Gabriel Fauré: Berceuse op.16 - Olga Parhomenko, violin

私がこの曲に接したのは、1973年の6月、日本コロムビアのパルナス1000シリーズのLPを入手してのことでした。ヴァイオリン・ソナタ第1番のB面に収録されたフルート・ソナタは、ミシェル・デボスト(Fl)とクリスチャン・イヴァルディ(Pf)によるもので、フランスのムジディスク社原盤とされています。第1楽章:モデラート、ニ長調、3/4拍子、第2楽章:スケルツォ、プレスト、イ短調、3/4拍子、第3楽章:アンダンテ、ヘ長調、2/4拍子、第4楽章:アレグロ・コン・ブリオ、ニ長調、4/4拍子、という四つの楽章からなる、古典的な形式を保った曲です。まず何よりも、フルートという楽器の響きが、この曲の幻想的で透明な抒情性を浮かび上がらせます。

Flによる演奏は、例えばこんな感じです。第1楽章だけですが、YouTube より。

S. Prokofiev: Flute Sonata, op. 94. I. Moderato

これをヴァイオリンで演奏したいと考えたオイストラフは、プロコフィエフに「なんとかしてよ〜!」と頼んだのでしょうか。実に慧眼だと感じました。ヴァイオリンでの演奏は、先日のヤンネさんの演奏会で実感したように、フルートとはまた別な魅力を示すようになったのではないかと思います。

ヤンネさんの先生、Olga Parhomenko さんによるこの曲の演奏が YouTube にありました。

S. Prokofiev - Violin Sonata No.2 - Olga Parhomenko

もう一つ、フォーレの作品も。これも、貴重な記録でしょう。

Gabriel Fauré: Berceuse op.16 - Olga Parhomenko, violin