就寝前に少しずつ読んできた吉村昭著『白い航跡』上巻(講談社文庫)を読了しました。たぶん、五度目か六度目くらいの再読です。何度読んでも面白く、その都度発見があり、飽きることがありません。

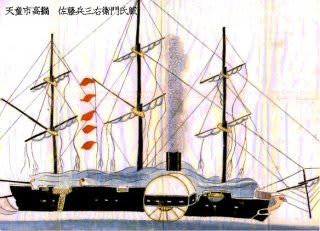

第1章、鳥羽伏見の戦いによって開始された幕末の内戦は、戊辰戦争として拡大され、新政府軍は奥羽全域を支配下に置くために、追討戦を展開します。本書の主人公・高木兼寛は、薩摩藩小銃九番隊付の医者として従軍していた、20歳の青年でした。平潟に上陸し、会津若松での激しい戦闘を経験し、戦のむごさを身をもって体験すると同時に、銃創に対し漢方医の無力を痛感します。

第2章、戦が終わり、薩摩での師・石神良策を訪ね、英人医師ウィリスらの西洋医学の優越を痛感した兼寛は、父母の住む故郷に帰ります。

第3章、兼寛は、医師になりたいという希望を叶えてくれた大工の両親に孝養を尽くそうとするのですが、向学の念やみがたく、鹿児島に新設された開成所において英語を学びます。一方、中央では、英国医学ではなくドイツ医学を中心とすることが決定され、戊辰戦争で功績のあったウィリスの待遇が問題となります。そのような事情から、鹿児島に水準の高い医学校の開設が図られるのです。

第4章、開成所で英語の学習に明け暮れていた兼寛は、師・石神良策がウィリスを中心として鹿児島医学校兼病院を開くことを聞き、入学を希望します。幸いにも、従軍歴と英語力を認められ、入学を許可されて、ウィリスの下で頭角を現します。やがて、東京に出ていた石神から、海軍に来いとの誘いを受け、ウィリスにも相談の上、海軍に出仕することになります。それは、故郷と父母への別れでもありました。このあたり、しみじみとした情感にあふれた部分です。

第5章、海軍病院は、実証的なイギリス医学を範とし、東京帝大及び陸軍は、学理を中心とするドイツ医学を信奉しています。兼寛は海軍病院に勤務するかたわら、師の石神から英学者・瀬脇寿人の娘・富を紹介され、結婚します。生活は平穏で、一女幸を得たころ、兼寛は海軍における脚気病問題に注目するのでした。

第6章、海軍病院に軍医学校が併設され、英国人ウィリアム・アンダーソンが着任、ウィリスの下で英語と医学を修めていた兼寛はアンダーソンと親交を結び、その信頼を集めます。故郷の父親の死に驚き帰郷しますが、母は故郷に留まり暮らし続けることを希望します。これは正解ですね。老木を移植しても枯れるばかり。やはり根づいた土地が一番なのでしょう。やがて、石神の勧めとアンダーソンの推薦により、兼寛は英国に留学することになります。行く先は、アンダーソンの母校、セント・トーマス病院付属医学校です。義父の瀬脇寿人も喜び、妻も理解を示しますが、石神良策が倒れ、死去します。海を渡り、ロンドンに到着した兼寛は、生活を切り詰めながら勉学に励み、優秀な成績をおさめます。彼は、目にしたセント・トーマス病院の優れた仕組み、貧困者への医療費無料化や、看護婦養成などの価値を高く評価しますが、日本からの報せは薩摩での西南戦争の経緯であり、故郷の母の死去の報でした。さらに大久保利通の暗殺、義父の瀬脇寿人の死去と続きます。英国におけるフェローシップ免状の授与の栄光を土産に、兼寛は帰国のため船上の人となるのでした。

この物語は、著者が綿密な取材をもとに書き上げたものであり、医学修行における努力と栄光の半面の、家庭的な不幸が、作り事でないリアルな陰影を生み出しています。重厚な物語です。

第1章、鳥羽伏見の戦いによって開始された幕末の内戦は、戊辰戦争として拡大され、新政府軍は奥羽全域を支配下に置くために、追討戦を展開します。本書の主人公・高木兼寛は、薩摩藩小銃九番隊付の医者として従軍していた、20歳の青年でした。平潟に上陸し、会津若松での激しい戦闘を経験し、戦のむごさを身をもって体験すると同時に、銃創に対し漢方医の無力を痛感します。

第2章、戦が終わり、薩摩での師・石神良策を訪ね、英人医師ウィリスらの西洋医学の優越を痛感した兼寛は、父母の住む故郷に帰ります。

第3章、兼寛は、医師になりたいという希望を叶えてくれた大工の両親に孝養を尽くそうとするのですが、向学の念やみがたく、鹿児島に新設された開成所において英語を学びます。一方、中央では、英国医学ではなくドイツ医学を中心とすることが決定され、戊辰戦争で功績のあったウィリスの待遇が問題となります。そのような事情から、鹿児島に水準の高い医学校の開設が図られるのです。

第4章、開成所で英語の学習に明け暮れていた兼寛は、師・石神良策がウィリスを中心として鹿児島医学校兼病院を開くことを聞き、入学を希望します。幸いにも、従軍歴と英語力を認められ、入学を許可されて、ウィリスの下で頭角を現します。やがて、東京に出ていた石神から、海軍に来いとの誘いを受け、ウィリスにも相談の上、海軍に出仕することになります。それは、故郷と父母への別れでもありました。このあたり、しみじみとした情感にあふれた部分です。

第5章、海軍病院は、実証的なイギリス医学を範とし、東京帝大及び陸軍は、学理を中心とするドイツ医学を信奉しています。兼寛は海軍病院に勤務するかたわら、師の石神から英学者・瀬脇寿人の娘・富を紹介され、結婚します。生活は平穏で、一女幸を得たころ、兼寛は海軍における脚気病問題に注目するのでした。

第6章、海軍病院に軍医学校が併設され、英国人ウィリアム・アンダーソンが着任、ウィリスの下で英語と医学を修めていた兼寛はアンダーソンと親交を結び、その信頼を集めます。故郷の父親の死に驚き帰郷しますが、母は故郷に留まり暮らし続けることを希望します。これは正解ですね。老木を移植しても枯れるばかり。やはり根づいた土地が一番なのでしょう。やがて、石神の勧めとアンダーソンの推薦により、兼寛は英国に留学することになります。行く先は、アンダーソンの母校、セント・トーマス病院付属医学校です。義父の瀬脇寿人も喜び、妻も理解を示しますが、石神良策が倒れ、死去します。海を渡り、ロンドンに到着した兼寛は、生活を切り詰めながら勉学に励み、優秀な成績をおさめます。彼は、目にしたセント・トーマス病院の優れた仕組み、貧困者への医療費無料化や、看護婦養成などの価値を高く評価しますが、日本からの報せは薩摩での西南戦争の経緯であり、故郷の母の死去の報でした。さらに大久保利通の暗殺、義父の瀬脇寿人の死去と続きます。英国におけるフェローシップ免状の授与の栄光を土産に、兼寛は帰国のため船上の人となるのでした。

この物語は、著者が綿密な取材をもとに書き上げたものであり、医学修行における努力と栄光の半面の、家庭的な不幸が、作り事でないリアルな陰影を生み出しています。重厚な物語です。