写真①:左から『藍の家』貝シリ-ズの藍染め手拭いNo.3のウラシマガイと、No.2のヒオウギガイ、No.1のアオイガイ、No.4の「テングニシと卵(ウミホオズキ)」

=福津市津屋崎3丁目の「貝寄せ館」で、2014年4月12日撮影

貝の藍染め手拭いシリーズ4枚、『藍の家』で出張展示へ

アオイガイ、ヒオウギガイ、ウラシマガイ、テングニシ

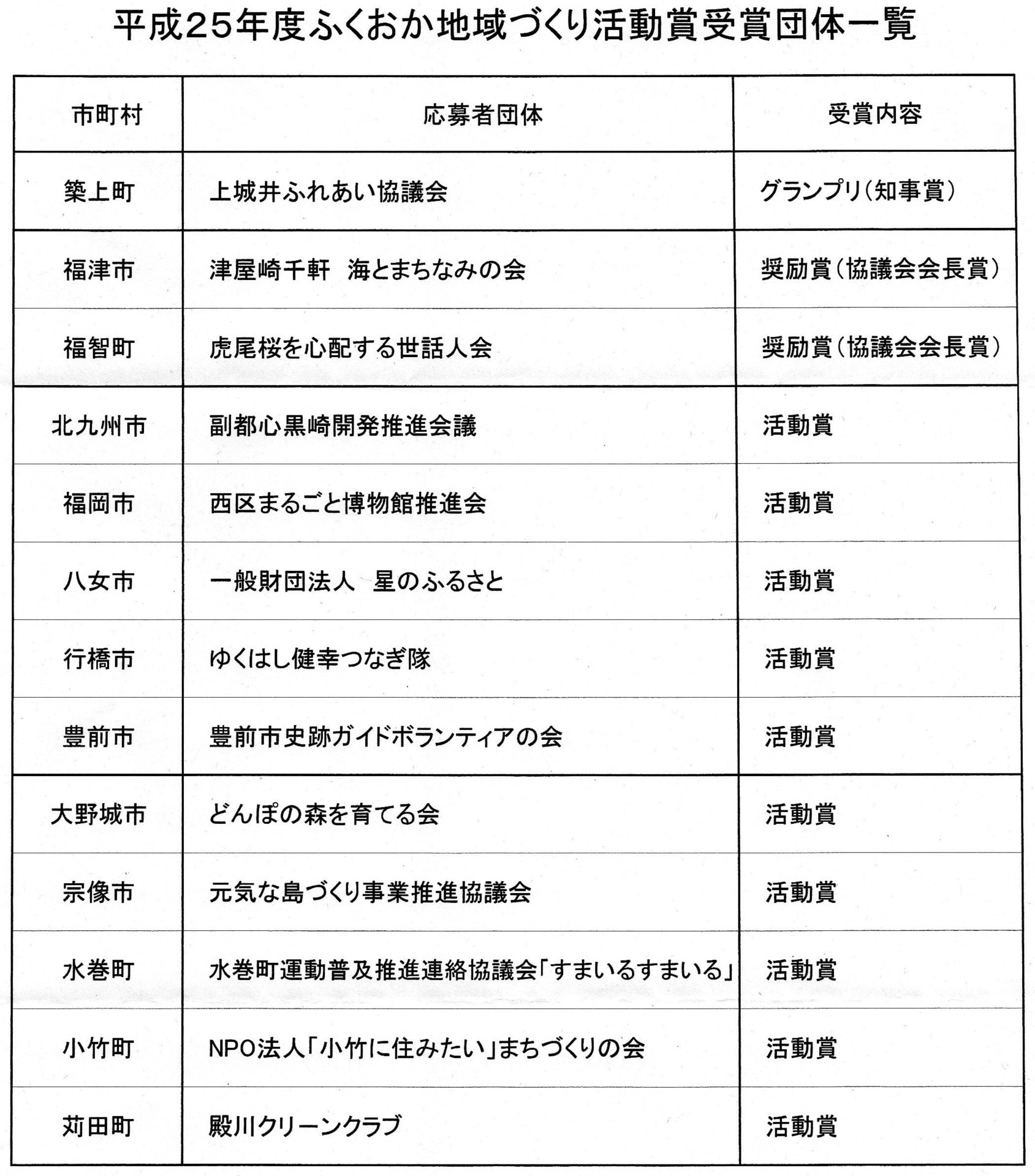

「海とまちなみの会」は、旧「津屋崎町街並み保存協議会」が活動資金を得るため、津屋崎千軒民俗館・『藍の家』貝シリ-ズとして平成6年(1994年)に製作・販売したNo.1~4の藍染め手拭い(長さ約82㌢、幅約35㌢)=写真①=を福津市津屋崎3丁目の観光ガイド拠点事務所・〈貝寄せ館〉に2012年5月から竹竿に吊るして展示していましたが、『藍の家』で「20年の歩み」展示が4月20日まで行われるのに協賛して14日から出張展示します。

「20年の歩み」展示は、『藍の家』保存会(柴田富美子代表)の主催で、入場無料。柴田代表によると、『藍の家』貝シリ-ズの藍染め手拭いは「津屋崎町街並み保存協議会」事務局長をしていた夫の治氏(平成14年他界)がデザインし、藍染め業者に製作を注文して販売したもので、「ウラシマガイ」、「アオイガイ」など数種の貝の手拭いを業者に藍染めしてもらったが、手元には1枚も残っていないという。出張展示の期間中に立ち寄り、この貴重な4枚の藍染め手拭いのデザインをお楽しみください。

以下は、『藍の家』貝シリ-ズNo.1~4の藍染め手拭いと、デザインされた貝の特徴。

写真②:No.1 アオイガイの藍染め手拭い

=占部登久子さん提供

アオイガイ(葵貝)

暖海にすみ、カイダコ(貝蛸)の別名があり、雌だけが薄くて白い半透明の殻を持つタコの仲間です。体長は約10センチ。雄は貝殻を作らず、雌の約20分の1の大きさ。雌は先が広くなった一対の腕が膜状に広がり、そこから分泌される成分で卵の保育器に使う白い舟形をしたプラスチックのような貝殻を作ります。卵がすべて孵(かえ)ると雌は死に、抜け殻は冬、海岸に漂着し、津屋崎の漁師の話では「子宝貝」とも呼ばれ、縁起の良い貝とされています。アオイガイの名は、二つ重ね合わせると徳川家の「葵の御紋」に見えることからきています。

2013年春は佐賀県沿岸で大量に捕獲され、佐賀県立宇宙科学館では「対馬暖流に乗って玄界灘に入ったと思われ、長期間の飼育は難しく、数日で死ぬ例が多い」と話しています。福津市津屋崎の海でも4月、市内の男性が生きたままのアオイガイを採取し、自宅の水槽で飼育していましたが、死亡しました。「貝寄せ館」には、福津市津屋崎3丁目の川崎浩子さんが2012年5月6日、〝貝寄せの浜〟・津屋崎浜で採取した見事なアオイガイの貝殻(長さ約17㌢、幅約11㌢)を寄贈され、展示させていただいています。

アオイガイの藍染め手拭い=写真②=は「貝寄せ館」隣に住む占部登久子さんが1枚を購入、保存していたとして同館に持参されました。藍色が濃く、白い3個の貝が紺碧の海に浮かんでいるようなデザインです。

写真③:No.2 ヒオウギガイの藍染め手拭い

=占部登久子さん提供

ヒオウギガイ

長さ約10㌢の二枚貝。貝がらの色が赤く、虹色貝の別名や、緋扇貝の表記があります。「ヒオウギガイの藍染め手拭い」=写真③=も、占部登久子さんが1枚を購入、保存されていたのを提供いただきました。

写真④:No.3 ウラシマガイの藍染め手拭い

=吉村ノブエさん提供

ウラシマガイ

淡いベージュ色をした卵型の巻貝。ウラシマガイの藍染め手拭い=写真④=は、私の兄吉村達也(天神町)の嫁・ノブエ姉さんが「貝寄せ館」に持参してくれました。白い貝殻にオレンジ色の長方形の斑点が付いた図柄で、表、裏、真上から描いた三つの貝殻が藍色の地に浮かぶデザインです。タオルの一番下に「津屋崎町街並み保存協議会」の白抜き文字が染め込まれています。館内には、湯浅美子・「海とまちなみの会」会員が津屋崎浜で採集したウラシマガイが展示されており、藍染め手拭いと見比べて下さい。

写真⑤:No.4 テングニシと卵(ウミホオズキ)の藍染め手拭い

=大賀康子さん提供

テングニシと卵(ウミホオズキ)

テングニシは、昔は「津屋崎橋」の橋脚や内海(「津屋崎干潟」)でも見られました。昭和30年代ごろまでは、木切れに付いた海酸漿(ウミホオズキ)が鮮魚店等で売られており、酸漿にして口に含むと妙に磯臭かったと少女時代の思い出を話す人もおられます。「貝寄せ館」に展示されている実物のテングニシや、その卵嚢(らんのう)の海酸漿と藍染め手拭い=写真⑤=にデザインされた図柄と見比べてお楽しみ下さい。大賀康子・「海とまちなみの会」会員(福津市津屋崎4)が購入されていた1枚を同館に寄せられたもので、巻き貝のテングニシとその卵嚢である海酸漿が鮮やかに描かれた図柄です。