きのうは

Y中の1学期最後の

勤務日だった。

なので、

今日から「夏休み」である。

幼稚園入学から

一度も学校社会を

離れたことがないので、

61-6=55回目の夏休みだ。

さぁ、なにすべぇ・・・である。

読書、観劇、勉強・・・と、

インプットもいいが、

何かしらアウトプット(創造)も

しなけりゃである。

もう、自分史はとうに書き上げたし、

40冊以上も冊子を創ったので

書きたいネタもなくなってきた。

さぁ、なにすべぇ・・・である(笑)。

(๑˃̵ᴗ˂̵)و ウーン

きのうは

とても素敵なサマコンだった。

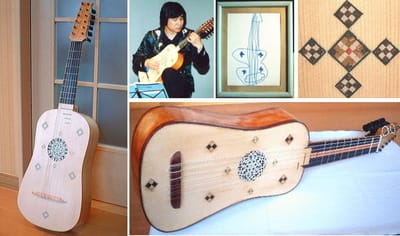

ギター授業を3回やった生徒たちが、

アンサンブルで見事に

『禁じられた遊び』を完成させてくれ、

校長先生はじめ恩師たちに披露し

喝采を浴びていた。

音楽担当の女性教頭先生と、

「なんだか、こっちがドキドキしますねぇ…」

と笑い合ったが、

生徒たちが無事に演奏しきると

ハラハラから解放され

共にホッとして、

よくやった~!・・・と、

教え子たちの名演奏を讃えた。

続いて、

その原曲のソロを披露する前に

「教え子たちとの

『禁じられた遊び』対決になりました」

との冗句に

笑って頂いた。

新任初日から、

吹き抜けの総板張りロビーが

とてもいい音響なので、

いちどギターを弾いてみたいなぁ・・・と、

思っていたが、

こうも早く念願が叶うとは。

出だしの一音目から

まるで音楽堂のように響いて、

すぐさまファイナル・リサイタルの

一曲目のノリで本気モードになった。

楽器/音楽と一体感に至る

瞑目没我の境地に入りながらも、

ヴィブラートを十分に効かせて

最高の演奏ができた。

寸前まで白衣を着て

カウンセラー然としていたのが、

突然、それを脱ぐや

ギターと一体化した

演奏家の表情に豹変したから

生徒も先生方も

驚かれたかもしれない。

でも、

ギターという楽器の

最高のパフォーマンスを引き出すと

どんな「音楽が立ち上がる」のか、

というプロセスを

目の前で体験できたと思う。

音楽の授業の時間が

サマコンに当てられていたので、

これほど音楽的な教育はないだろう。

二曲目は

十八番(おはこ)の

『コーヒー・ルンバ』。

クラシック演奏用の足台を退けて、

フラメンコのパコ・スタイルに足を組み、

ドレスシャツの袖をめくって

裏地のワインレッドの柄を出して

スパニッシュ・スタイルにしてみた。

ff(フォルテシモ)の

Em(イーマイナー)コードの

ラスゲアード(掻き鳴らし)の出だしが

荘厳にホール全体に鳴り響き、

続いて4連ゴルペ(パーカッション)の

渇いた音が共鳴するや、

そこはシロッコの吹く大地と化し、

ジプシーたちのフラメンコが立ち上がった。

あとは一気呵成に

一人四役(リード/サイド/ベース/リズム)の

超絶技巧を駆使して

エンディングまで

超速で弾き切った。

ホールの床、天上、壁から

あらゆるエコーが多重反射して

まるで大容量の

モニタースピーカーのように耳元に届き、

ノリノリで弾けたのは

滅多にない体験でもあった。

ほんのニ三歩という

至近距離で聴いていた生徒たちは

さぞかし音圧と迫力に包まれて

バクバクしたことだろう。

エンディングの

「ヘーイッ!!!」

の掛け声と共に

ワッと喚声と拍手が

湧き上がった。

まるで、

タブラオ(フラメンコ居酒屋)である(笑)。

酒はなくとも

演奏で魅せる酔わせるのが

ギタリストである。

校長先生も

興奮されて(笑)、

「いやぁ~、すごかったぁ~!

先生、プロですねぇ~!」

…に、

「はい。プロです」(笑)

若い女性の先生方も数人おられたので、

これで少しはジジイ・カウンセラーの

株が上がったかしらん・・・と、

点数を稼げた気がした(笑)。

まさに、

「芸は人を助ける」

である(笑)。

最後は

全員で『トップ・オブ・ザ・ワールド』を

英語で斉唱して〆となった。

生徒からは

お礼の「花籠」が贈呈がされ、

帰宅後に室礼として

飾らせて頂いた。

これまでになく晴れがましい

夏休み開始直前の

コンサート・イベントであった。

掛け軸には、

先日、色紙表具した

「せんがい和尚」の臨書を飾った。

稀代のトリックスター高僧の

人を喰ったような

「画賛」である。

「○」は

ただの饅頭の意味では

なかろうと思う。

「一にして全/全にして一」

でもある曼荼羅のシンボルの

「○」である。

喰えるものなら、喰ってみろ、

という禅師の問答のようでもある。

この語が好きで、

しばしば書いては

茶室にも掛けて

お客様にもご披露してきた。

Y中の1学期最後の

勤務日だった。

なので、

今日から「夏休み」である。

幼稚園入学から

一度も学校社会を

離れたことがないので、

61-6=55回目の夏休みだ。

さぁ、なにすべぇ・・・である。

読書、観劇、勉強・・・と、

インプットもいいが、

何かしらアウトプット(創造)も

しなけりゃである。

もう、自分史はとうに書き上げたし、

40冊以上も冊子を創ったので

書きたいネタもなくなってきた。

さぁ、なにすべぇ・・・である(笑)。

(๑˃̵ᴗ˂̵)و ウーン

きのうは

とても素敵なサマコンだった。

ギター授業を3回やった生徒たちが、

アンサンブルで見事に

『禁じられた遊び』を完成させてくれ、

校長先生はじめ恩師たちに披露し

喝采を浴びていた。

音楽担当の女性教頭先生と、

「なんだか、こっちがドキドキしますねぇ…」

と笑い合ったが、

生徒たちが無事に演奏しきると

ハラハラから解放され

共にホッとして、

よくやった~!・・・と、

教え子たちの名演奏を讃えた。

続いて、

その原曲のソロを披露する前に

「教え子たちとの

『禁じられた遊び』対決になりました」

との冗句に

笑って頂いた。

新任初日から、

吹き抜けの総板張りロビーが

とてもいい音響なので、

いちどギターを弾いてみたいなぁ・・・と、

思っていたが、

こうも早く念願が叶うとは。

出だしの一音目から

まるで音楽堂のように響いて、

すぐさまファイナル・リサイタルの

一曲目のノリで本気モードになった。

楽器/音楽と一体感に至る

瞑目没我の境地に入りながらも、

ヴィブラートを十分に効かせて

最高の演奏ができた。

寸前まで白衣を着て

カウンセラー然としていたのが、

突然、それを脱ぐや

ギターと一体化した

演奏家の表情に豹変したから

生徒も先生方も

驚かれたかもしれない。

でも、

ギターという楽器の

最高のパフォーマンスを引き出すと

どんな「音楽が立ち上がる」のか、

というプロセスを

目の前で体験できたと思う。

音楽の授業の時間が

サマコンに当てられていたので、

これほど音楽的な教育はないだろう。

二曲目は

十八番(おはこ)の

『コーヒー・ルンバ』。

クラシック演奏用の足台を退けて、

フラメンコのパコ・スタイルに足を組み、

ドレスシャツの袖をめくって

裏地のワインレッドの柄を出して

スパニッシュ・スタイルにしてみた。

ff(フォルテシモ)の

Em(イーマイナー)コードの

ラスゲアード(掻き鳴らし)の出だしが

荘厳にホール全体に鳴り響き、

続いて4連ゴルペ(パーカッション)の

渇いた音が共鳴するや、

そこはシロッコの吹く大地と化し、

ジプシーたちのフラメンコが立ち上がった。

あとは一気呵成に

一人四役(リード/サイド/ベース/リズム)の

超絶技巧を駆使して

エンディングまで

超速で弾き切った。

ホールの床、天上、壁から

あらゆるエコーが多重反射して

まるで大容量の

モニタースピーカーのように耳元に届き、

ノリノリで弾けたのは

滅多にない体験でもあった。

ほんのニ三歩という

至近距離で聴いていた生徒たちは

さぞかし音圧と迫力に包まれて

バクバクしたことだろう。

エンディングの

「ヘーイッ!!!」

の掛け声と共に

ワッと喚声と拍手が

湧き上がった。

まるで、

タブラオ(フラメンコ居酒屋)である(笑)。

酒はなくとも

演奏で魅せる酔わせるのが

ギタリストである。

校長先生も

興奮されて(笑)、

「いやぁ~、すごかったぁ~!

先生、プロですねぇ~!」

…に、

「はい。プロです」(笑)

若い女性の先生方も数人おられたので、

これで少しはジジイ・カウンセラーの

株が上がったかしらん・・・と、

点数を稼げた気がした(笑)。

まさに、

「芸は人を助ける」

である(笑)。

最後は

全員で『トップ・オブ・ザ・ワールド』を

英語で斉唱して〆となった。

生徒からは

お礼の「花籠」が贈呈がされ、

帰宅後に室礼として

飾らせて頂いた。

これまでになく晴れがましい

夏休み開始直前の

コンサート・イベントであった。

掛け軸には、

先日、色紙表具した

「せんがい和尚」の臨書を飾った。

稀代のトリックスター高僧の

人を喰ったような

「画賛」である。

「○」は

ただの饅頭の意味では

なかろうと思う。

「一にして全/全にして一」

でもある曼荼羅のシンボルの

「○」である。

喰えるものなら、喰ってみろ、

という禅師の問答のようでもある。

この語が好きで、

しばしば書いては

茶室にも掛けて

お客様にもご披露してきた。